《第一炉香》上映,照例掀起新一浪的张爱玲热潮。无论你是否喜欢这齣电影,张爱玲原着都值得细读——不仅是为了参观那座由文字构筑的眩目的七宝楼台,你还能透过小说开闢的时光隧道,穿越到战前香港,感受那种早已消逝的散漫自由、文化多元的时代气氛。(编按:电影《第一炉香》播出以来引起广泛讨论,下文冯晞乾会为电影分析、导览。)

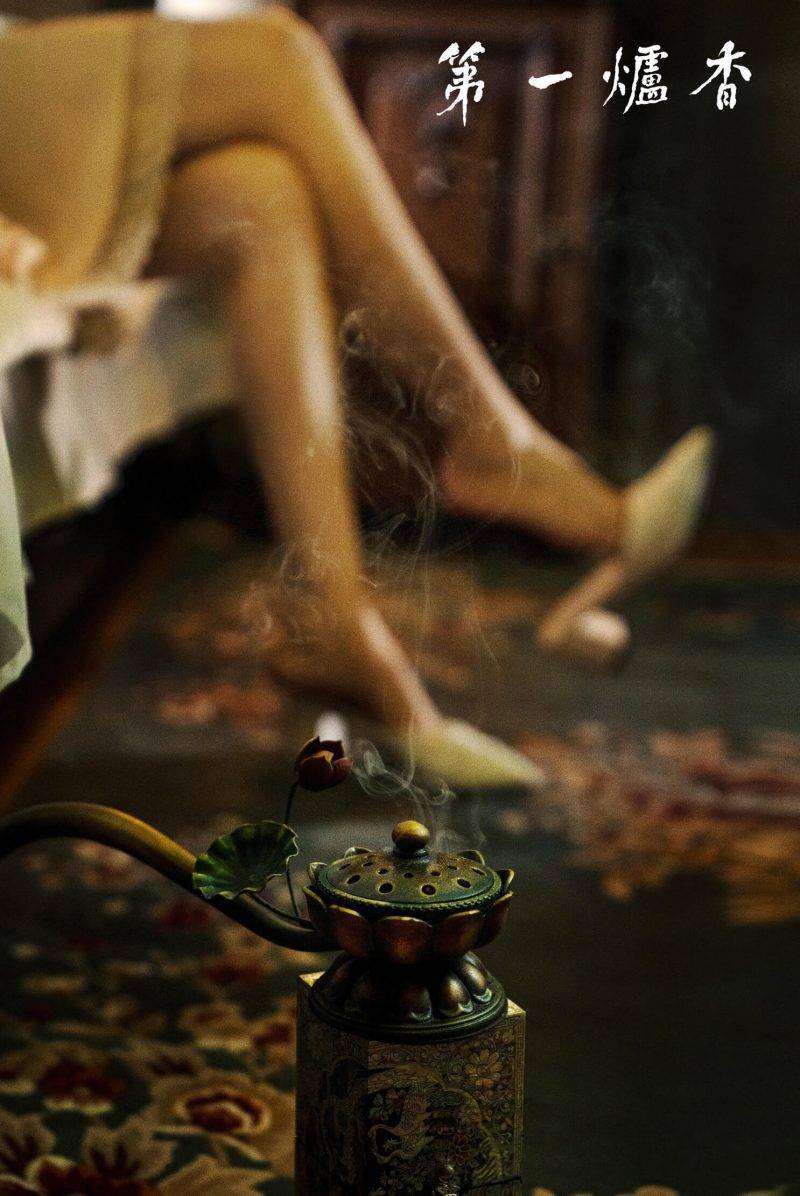

《第一炉香》分析(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

分析《第一炉香》有甚么好看?

1943年的张爱玲,只是一个23岁,还未谈过恋爱的年轻女子。那年她在上海,为一本叫《二十世纪》 (The Twentieth Century)的英文月刊,写了3篇关于中国的散文和6篇影评。她以英文写作,喜欢从抽离、另类的角度看事物,拒绝一切理所当然的观点,说穿了就是试图「用洋人眼光来看中国」。同年,她也开始中文创作,处女作是投到《紫罗兰》杂誌的中篇小说《沉香屑——第一炉香》,写法跟她的英文文章一样别开生面。

电影已登上Netflix平台(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

《紫罗兰》总编辑周瘦鹃一读,击节讚赏,说「它的风格很像英国名作家Somerset Maugham的作品,而又受一些《红楼梦》的影响」,非常喜欢。今天读者也许不太明白,为什么一篇夹杂毛姆和曹雪芹风格的小说,会让当年的编辑惊为天人。让我尝试「翻译」一下:毛姆作品的最大优点,是故事说得特别引人入胜,所以周瘦鹃的意思,首先是称讚《第一炉香》的故事,以及张爱玲讲故事的技巧。

演员阵容顶盛,包括马思纯、俞飞鸿、彭于晏、张钧甯、梁洛施等(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

故事说来自上海、在香港读书的少女葛薇龙,因生活拮据而投靠姑母梁太太。梁太太是寡妇,年轻时为钱嫁给富翁,丈夫死了,就千方百计想寻回她从未嚐过的爱。梁太太一方面利用薇龙吸引小鲜肉,一方面让她讨好老情人。薇龙最初以为能洁身自爱,然而豪宅住得越久,靓衫穿得越多,就越发觉难以自拔,回不去了。更糟的是,她还爱上风流成性的失匙夹万乔琪乔,陷入没有将来的苦恋。最终,梁太太想出「三赢」方案,成功说服乔琪乔跟薇龙结婚,让薇龙成了交际花,既可赚钱养丈夫,又可替她继续勾男人,而薇龙亦得偿所愿,与爱人「共谐连理」……

由许鞍华导演执导(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

这故事写少女的出走与堕落,以英国殖民地香港作背景,角色华洋夹杂——葛薇龙跟乔琪乔应该一直是讲英文的,儘管对白全用中文交代——对当年上海读者来说,应该颇富「异国情调」,也算是「奇情曲折」。但今天见惯世面的读者大概嗤之以鼻:「有甚么好看,不就是个贴钱养渣男的犯贱故事吗?」

(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

且慢,说好的《红楼梦》影响呢?张爱玲好看的不是故事,而是细节。《红楼梦》是张爱玲从小读得滚瓜烂熟的书,对她的影响有很多方面。《第一炉香》除了角色的口语略带旧小说味道外,张爱玲也从《红楼梦》学会如何透过微妙的外在动作和语言,精準地呈现角色性格和内在心理活动。例如梁太太有两个丫鬟睨儿和睇睇,张爱玲写梁太太回家时,两人反应各异。

(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

写乖巧机灵的睨儿,是「蹬蹬蹬跑下石级去,口中一路笑嚷:『少奶回来了!少奶回来了!』」写倔强泼辣的睇睇,则是「耸了耸肩冷笑道:『芝麻大的事,也值得这样捨命忘身的,抢着去拔个头筹!一般是奴才,我却看不惯那种下贱相!』一扭身便进去了。」寥寥数笔,就把两人写得栩栩如生,形象跃然纸上。

(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

张爱玲也继承了《红楼梦》对衣饰、物件不厌其详的描绘手法,还添上她「只此一家,别无分店」的比喻风格,如写梁太太出场:「一个娇小个子的西装少妇跨出车来,一身黑,黑草帽沿上垂下绿色的面网,面网上扣着一个指甲大小的绿宝石蜘蛛,在日光中闪闪烁烁,正爬在她腮帮子上,一亮一暗,亮的时候像一颗欲坠未坠的泪珠,暗的时候便像一粒青痣。」

(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

然而,周瘦鹃似乎没发现,在毛姆式奇情和红楼式华辞之外,张爱玲妙用「花开两朵,各表一枝」的「象徵」(symbol)手法,也令人拍案叫绝。不知道多少读者留意到,开篇那大段透过薇龙视角,写姑母家中花园和半山杜鹃花景象的文字,全部话中有话,具双重意思,旨在利用景物来暗中概括整个故事?

(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

姑母的花园,在薇龙眼中,是个长方形草坪,四周绕着矮矮的栏杆,园子裏是「一排修剪得齐齐整整的长青树,疏疏落落两个花床,种着艳丽的英国玫瑰,都是布置谨严,一丝不乱,就像漆盘上淡淡的工笔彩绘。」张爱玲写的不单是景物,而是藉着景物象徵梁太太的世界,并暗示往后将发生的故事——梁太太所养的丫鬟和薇龙,正是那些被规划栽种的花和树,人与植物的生长,全都是经过计算的,非自然的,甚至是近乎虚假的。张爱玲小说没一句闲笔,即使表面写景,实则也是为故事的主题服务。

(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

薇龙放眼远望,看到花园墙外「满山轰轰烈烈开着野杜鹃,那灼灼的红色,一路摧枯拉朽烧下山坡子去了」,显然是对照园中那些「布置谨严」、「齐齐整整」的花树,这些燃烧的杜鹃象徵甚么呢?可能是薇龙捨命忘身的爱,或是她被熊熊燃烧的青春……可以肯定的是,张爱玲写这一节景色,绝非随意下笔——故事尾声,已嫁给乔琪乔的薇龙逛湾仔新春市场,旗袍被乱飞的花炮烧了一个洞,难道是作者没事找事写?这处的燃烧,当然是为了呼应开首「一路摧枯拉朽烧下山坡」的杜鹃花。杜鹃是薇龙的镜像,只是薇龙的燃烧是受限的,并未轰轰烈烈烧出墙外,好比梁太太把烟捲丢到花盆,只烧焦盆中的一角杜鹃。

(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

所有读者看《第一炉香》,都知道主角是葛薇龙、梁太太、乔琪乔,配角有睨儿、睇睇、司徒协、卢兆麟,但多少人会记得月亮和太阳的角色呢?这儿就谈谈月亮吧。故事中的月亮三番四次登场:在薇龙获姑母允许寄居后,月亮是「一头肥胸脯的白凤凰,栖在路的转弯处」;在薇龙初次被乔琪乔的甜言蜜语哄骗后,黄黄的月亮「像玉色缎子上,刺绣时弹落了一点香灰,烧糊了一小片」;在薇龙与乔琪乔翻云覆雨后,她走到小阳台上,「她的人已经在月光裏浸了个透,淹得遍体通明。」每次月亮的出现,都映照着薇龙的美丽幻想。

(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

月亮是什么?古时西方人相信月光令人疯狂——lunatic(疯狂的)的字根,正来自拉丁文luna(月亮)——而爱情的本质不就是非理性,甚至近乎疯狂吗?事实上,张爱玲早就彷彿漫不经心的藏下解码钥匙。你留意到园会一幕,薇龙唱了一支《缅甸之夜》吗?这首歌应该是1940年美国片《Moon Over Burma》(缅甸之月)的同名歌曲(张爱玲误把「月」字写作「夜」),由Dorothy Lamour主唱,歌词有云:

Moon over Burma, smiling above

They say that you are the wonderful

Goddess of love

[…]

Moon over Burma, power divine

Couldn’t you go where my loved one is dreaming and shine

And moon over Burma, tell him he’s mine

(图片来源:电影《第一炉香》剧照)

月亮代表爱神,代表梦幻。张爱玲小说内无穷无尽的细节,全都有「戏」,正如一个好导演,镜头摄到的一切都有故事。我们看她的小说,若不看细节,不思深意,那就趣味全失了。对我来说,《第一炉香》不是贴钱养渣男的犯贱故事,更不是写甚么末日前的狂欢;若用一句话概括,我会说张爱玲写的,是人的灵魂深陷密密层层的物质世界,一剎那偶然的清醒,必继之以漫长且必需的迷惘。所以她真正要写的,不就是人生的本质吗?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏