美国辣酱巨头亨氏(Heinz)是全球知名的食品公司,其产品在全球范围内广受欢迎。亨氏在中国的市场表现同样十分亮眼,年收入达到450亿人民币。亨氏在中国潜伏了30年,其产品至今仍被很多人误认为是国货。

亨氏公司成立于1869年,总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡。其创始人亨利·约翰·海因茨(Henry John Heinz)是一位德国移民,他发明了著名的亨氏番茄酱,并将其推广到全球市场。亨氏的产品线包括番茄酱、沙拉酱、调味品、零食等多个品类。

亨氏进入中国市场的时间可以追溯到20世纪90年代。当时,亨氏在中国市场推出了一系列产品,如番茄酱、沙拉酱等,迅速获得了消费者的喜爱。随着中国市场的发展,亨氏不断加大在中国市场的投入,逐步建立起完善的销售网络和品牌知名度。

尽管亨氏在中国市场已经取得了显著的成就,但其品牌形象仍然被很多人误认为是国货。这主要是因为亨氏的产品在中国市场的销售包装和宣传策略与国内品牌相似,同时,亨氏的产品在中国市场上占据了较大的市场份额,使得消费者容易将其与国内品牌混淆。

亨氏在中国市场取得成功的原因有以下几点:

1. 产品品质:亨氏始终坚持高品质的产品标准,其产品口感纯正,深受消费者喜爱。

2. 品牌知名度:亨氏作为全球知名品牌,在中国市场的品牌知名度较高,有助于吸引消费者。

3

相关内容:

文 | 青茶

前言

“有华人的地方,就有老干妈。”这曾是中国品牌走向世界的骄傲。

无论纽约还是巴黎,无论留学生宿舍还是中餐馆厨房,一瓶老干妈承载着漂泊灵魂的家乡味道。

如今,这位餐桌上的“红色霸主”正逐渐失势,取代它的,是潜伏中国三十年的美国洋品牌——味好美。

它没有大张旗鼓的广告,也没有网红炒作,却悄然以450亿年销量占据辣酱调味品半壁江山!

美国辣酱巨头:年入450亿,潜伏我国30年!

从一瓶辣酱到“国民女神”

1996年,贵阳街头,一个看似不起眼的小门店诞生了。

没有资本加持,没有市场营销,没有明星代言,甚至连公司名字都没注册齐全。

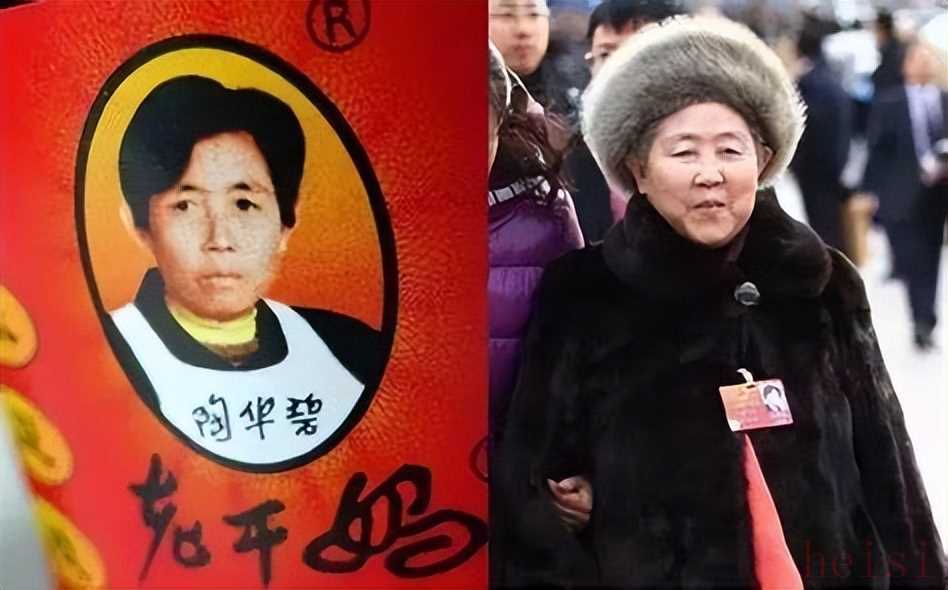

它卖的,只是陶华碧做的辣酱。

陶华碧是谁?她是个从农村出来的单亲母亲,小学都没毕业,早年靠摆摊养大两个孩子。

那时候的她,可能连“创业”这两个字怎么写都不知道。

但她有一样别人没有的东西——对食物的尊重。

她自己做辣酱,亲自炒料、亲自装瓶,不加任何防腐剂,也不加乱七八糟的香精。

顾客尝过后,一个传十、十传百,排队都要等几个小时才能买上一瓶。

她的原则很简单:“不做虚假广告,不涨价,不偷工减料,我是中国人,我不能坑中国人。”

就凭着这句话,她从一个地摊主妇,硬生生把老干妈做成了中国最牛的辣酱帝国。

2000年以后,老干妈年收入过亿;2010年,销量突破45个国家;到2015年,年产值已接近50亿。

在那个“国货还不时髦、洋品牌才吃香”的年代,老干妈硬是靠一瓶“良心辣酱”,成为了我们民族品牌中最坚挺、最骄傲的存在。

可以说,老干妈的成功,不是营销上的胜利,而是“良心”的胜利。

老干妈的“自杀式管理”

2014年,陶华碧宣布退休,把一手打造的老干妈交到了儿子们手中。

这一年,中国互联网电商爆炸增长、国货意识觉醒、年轻消费者成为主力军——可以说,这是老干妈翻倍崛起的大好时机。

但遗憾的是,老干妈的两位接班人,不是传承,而是败家!

陶华普接手公司后,完全不满足于辣酱这门“土买卖”,而是盯上了房地产、投资、金融等“高大上”的产业。

结果很快就摔了大跤。

2022年,他名下公司破产、欠债、被列入“老赖名单”。

他把老干妈的数亿资金投入高风险项目,结果打水漂,却忘了辣酱才是这个品牌的“基本盘”。

而最讽刺的是,他还曾放话说:“不能让公司只靠辣酱活着。”

说这话的不是资本家,是一个靠一瓶辣酱发家的富二代。

小儿子掌管产品线,却为了节省成本,把原本来自贵州农村的辣椒和菜籽油替换为廉价原料,甚至为了更高利润悄悄加了香精。

结果呢?

老用户一吃就骂:“变味了!这不是老干妈!”

从此之后,“老干妈变了”的口碑就再也收不回来了。

为了讨好年轻人,他们推出了奇奇怪怪的新品辣酱,甚至试图进军奶茶、饮料、冰淇淋市场……

可惜通通失败。

你可以说他们是“求变”,但在没守住基本口味的情况下,所有的“创新”不过是胡闹。

他们忘了一个最基本的商业铁律:品牌的根是信任,味道才是灵魂。

而就在他们折腾自家的时候,另一个“狠角色”悄悄完成了偷袭。

味好美的三十年“潜伏战术”

你也许不认识“味好美”这个名字,但你肯定用过它的产品。

黑胡椒粉、孜然粉、辣椒碎、番茄酱……甚至你熟悉的火锅底料、方便面调料包里,它都有份。

你以为它是中国调味料品牌,其实它的英文名是——McCormick,总部在美国马里兰州,创办于1889年,是全球最大的香料公司。

它什么时候来的中国?

1989年,改革开放刚起步,它就默默进军中国市场。

它没铺天盖地地打广告,也没有打造所谓“民族符号”,而是选择了一条极其聪明的路:不与老干妈硬碰硬,而是从产业链渗透,从底层偷家。

很多人不知道,肯德基、麦当劳、德克士、星巴克在中国用的调味料,很多来自味好美。

甚至海底捞、小肥羊、真功夫、康师傅……这些耳熟能详的中式品牌,其实也大量采购味好美的香料。

你在火锅店里吃的辣椒油、在快餐店点的蘸酱、在超市买的调味料,其中很多成分都被“味好美”悄悄“承包”了。

它不喊口号,不炒情怀,也不讲“民族主义”,但它做得比谁都稳。

最聪明的是,它不打洋名字,也不贴英文标签,而是专门注册中文商标“味好美”,包装朴实、名字接地气。

很多人一看:“这不就是一个国产老品牌么?”

错。它是百分百的美国品牌,但它学会了“伪装”,从名字、包装到销售渠道,全都“中国化”。

它比老干妈更懂消费者,更懂年轻人——推出了符合年轻口味的烤肉酱、香蒜辣酱、甜辣蘸酱,甚至为网红带货量身定制“小瓶装”、“一人份”、“速食化”。

而老干妈还停留在二十年前的大瓶装、玻璃瓶、辣椒沉底、不开电商的传统操作中。

结果是什么?

你在老干妈那里看到的是“母亲年代的回忆”,在味好美那里看到的是“Z世代的多元潮流”。

前者是守成,后者是入侵。

国货口碑塌方

今天我们谈起老干妈,更多是惋惜与叹息。

而提起味好美,很多人甚至一脸茫然,以为它是国货。

这一切,到底是谁的错?

当然,品牌本身有重大责任。

老干妈的管理代际脱节,企业传承失败;产品创新乏力,品控失常;互联网反应迟钝,社交媒体缺席;电商不重视,新品跟风……每一项都足以致命。

但我们也不能回避另一个现实:是消费者的选择,一点点推翻了老干妈的王座。

我们爱说“支持国货”,可看到“洋品牌包装精致一点”就转头离开。

我们讲“情怀”,可一看到便宜优惠券就一拥而上。

我们说“要民族自信”,但谁能想到打败老干妈的,不是美国资本打击、不是国家政策打压,而是我们自己消费者的“无意识背叛”。

结语

老干妈曾代表着中国制造最朴素的良知,它靠味道赢得信任,靠诚信赢得尊重。

今天的它,虽然跌落神坛,但我们不能因此忘记它曾经撑起的那个年代的精神。

味好美可以继续扩张,但我们不能让它代表“我们真正的口味”。

中国不缺辣酱品牌,我们缺的是一种为民族品牌争口气的信念。

支持国货,不是嘴上说说,而是每一次付款时的理性选择。

希望下一次,当你站在货架前、面对两瓶辣酱做选择的时候,不只是看包装,而是看——这背后,到底是谁在坚持为中国人守住味道。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏