这句话表达了对某种行为或提议的强烈反对。从语境来看,可能是指某种让女性穿着不适宜或不舒服的服装,或者是对女性不尊重的提议。在这种情况下,这句话反映了说话者对于性别平等和尊重女性权利的立场。

在讨论这类话题时,重要的是要认识到每个人的观点和感受都是重要的,并且应当基于相互尊重和理解来进行交流和讨论。如果这句话是在特定情境下使用的,可能需要更多的上下文来准确理解其含义和背后的意图。在任何情况下,尊重和包容都是社会交往的基本原则。

相关内容:

文章来源:视觉志(ID:iiidaily)授权转载

有人把这种现象戏称为"女装服从性测试"——

那些被模特穿得摇曳生姿的“战袍”,到了普通人身上变成一场无声的审丑和折磨。

这有理由让人怀疑,设计师们是否偷偷开了个会,主题就是“如何让女性在追求美的路上饱受磨难”?

天下苦女装尺码久矣。当代女装的困境,最普通、也最典型的问题就是尺码。

现如今,"尺码霸凌"已成为社交媒体上热议的话题,无论是普通消费者还是时尚博主,提到这个话题都叫苦不迭。

女装尺码的斑斑劣迹由来已久。早在几年前,就有网友将女装和童装的尺码放在一起比较。

有些女装的L码尺寸竟然相当于童装的73码。

如果你对这个尺码有多小没有概念,让我们再具象化地描述一下,73码的童装受众是9个月左右的婴儿。

普通女性如果想把自己塞进这样的衣服,与去骨重造无异。所以也有很多人在吐槽,当代女人如果想适应女装,恐怕要摘掉几根肋骨才能做得到。

一位体重92斤的博主分享了自己的购物经历:她平时穿XS码的女装,但最近的购物经验是即使穿M码的衣服也会感到呼吸困难。

这种情况并非个例,如今随便走入一家女装店,都能立刻感受到服装尺寸越来越迷你。

还有细心网友整理了某网店的女装尺码变化:同样是26码的标注,去年的腰围是74厘米,今年就缩水到了61厘米。

有人发现,所谓的大码女装也没有多大码,就是普通成年女性的尺寸。

还有位体重124斤的微胖博主表示,自己平时穿M码或L码,但现在选择某些品牌的衣服时需要穿到XXL才能勉强合身。

同样是L码,国内品牌的裤子穿起来紧绷难受,美国的尺码却能轻松实现"连衣裙自由”。

更尴尬的是有人指出,许多美国品牌的服装就是“中国制造”,只是尺码标准上大相径庭。

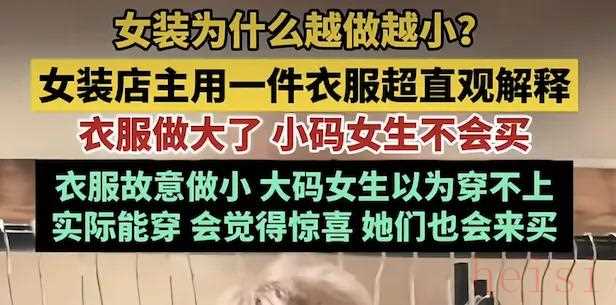

对于国内女装尺码越做越小的理由众说纷纭,有人从消费心理学的角度进行了解释,并认为这是一种营销策略。

有网友笑称,女装尺码真需要一位“秦始皇”来统一了。

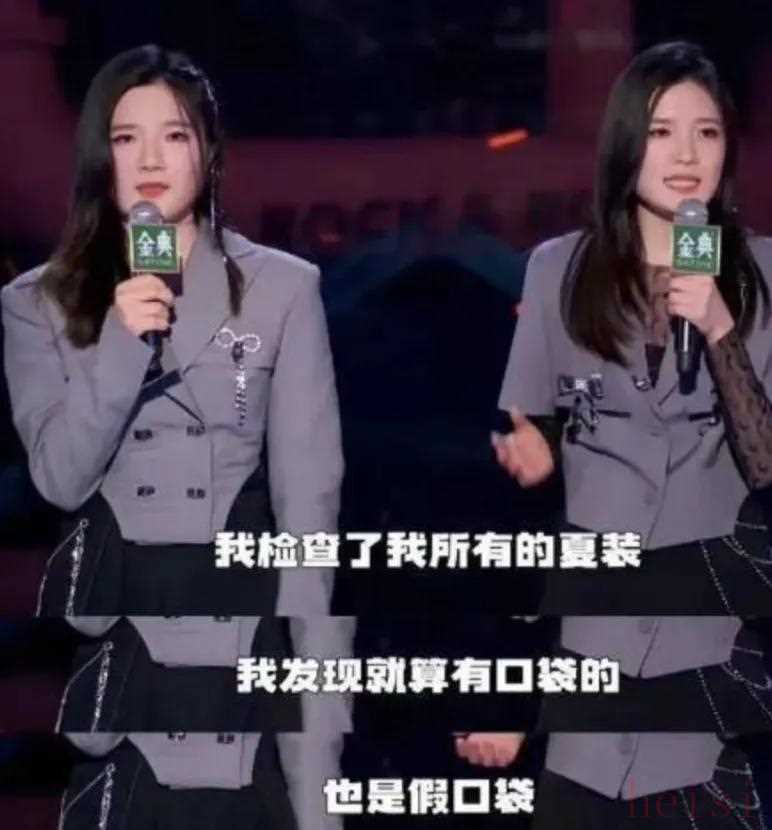

这之中首当其冲的就是永远处于“薛定谔状态”的裤子口袋问题——

无数女性消费者在互联网上吐槽,男装的口袋能轻松装下手机、钱包、充电宝,还能放包烟。

女装的口袋却永远像个装饰品,仿佛它的存在理念是:你可以放东西,但我们不建议。

关于口袋这件事还被脱口秀演员写成段子,在综艺节目上公开调侃过,只是至今女装口袋问题也并没什么改善。

有些裤子仿佛拥有神奇的“变性能力”,只要穿上身,裆部马上就鼓起一个大包。

还有网友晒出自己的"变性图"——明明是女生,穿上裤子后却瞬间拥有男性体验卡。

那些号称能遮“拜拜肉"的神器,实际效果是把大家的注意力都吸引到了消费者最想隐藏的部位。

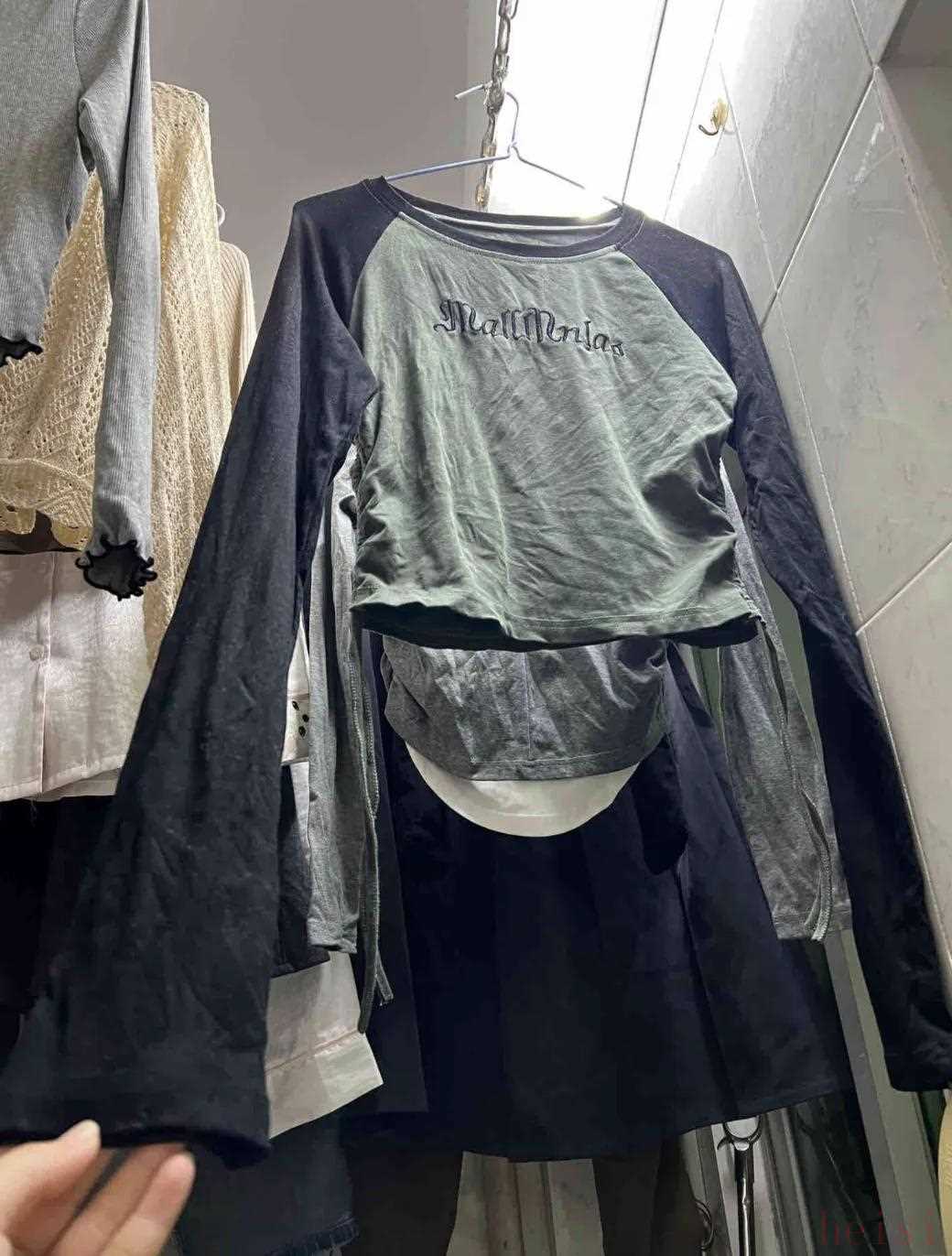

模特图里“凹造型”的衣服不能买,因为那意味着版型有问题;

只有滤镜白皮穿着好看的不能买,因为普通人穿上就是灾难现场;

模特内八站立,展示的裤子要格外小心,那往往是在掩饰设计雷区。

而我们作为普通消费者,能做的就是在一次次希望和失望的交替中,练就处变不惊的金刚不坏之身。

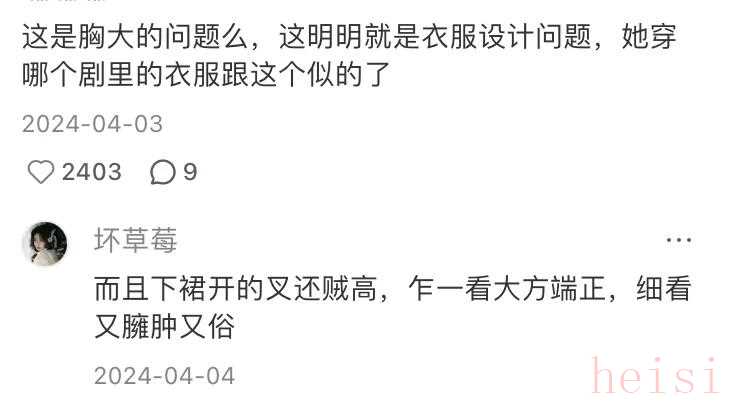

如果说上述提到的两点还能勉强用"商业策略"或"设计失误"来解释,那么当下女装审美的集体滑坡就像一场即兴表演,观众就是这波出钱又生气的消费者。

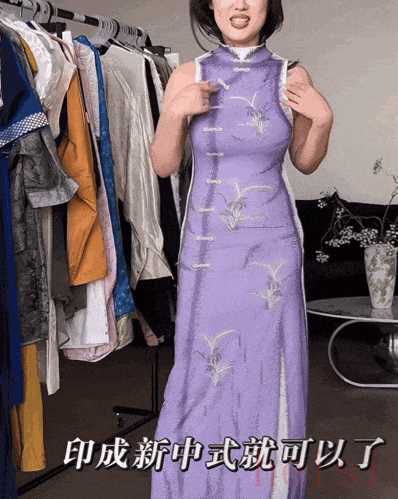

在女装这场审美大战中,新中式风格可谓灾区中的重灾区——

这个本该展现东方美学精髓的品类,在快时尚的流水线上被异化得面目全非。

它们只学到了中式的架子。看似仙气飘飘、清冷飘逸的“禅意套装",近看却屡屡与按摩店的工服撞型。

更离谱的是一些“AI新中式”。为了跳过版型设计,设计师们直接把传统纹样打印在弹性面料上,美其名曰"创新”,其实买到手的人会气到吐血。

现状就是,很多新中式服装不仅在面料选材上大打折扣,设计上更是奇葩无脑,再加上消费者家里没有滤镜和灯光的加持,基本是谁穿谁翻车。

网友锐评:新中式如果买不好,千万别躺着穿。

而快时尚的"复制粘贴”加剧了女装的审美危机,新中式只是这之中的一个缩影,平价区衣服则彻底沦为行走的“买家秀与卖家秀”的灾难现场。

那些标榜"个性""独特"的设计,最终都走向了惊人的同质化。各种"芭蕾风”“女团风”“废土风”席卷天下,美其名曰"跟随时尚",实则是审美懒惰的体现。

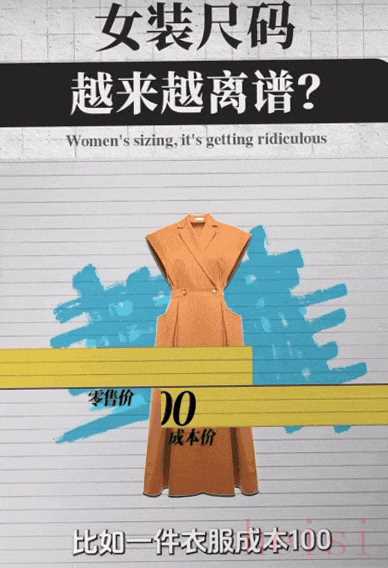

其实,无论是尺码之争还是设计滑坡,女装乱象的根本只有两个字,利益。

早前有媒体详细介绍并分析过服装行业的一个专有名词——“倍率”。倍率是指零售价与成本价之间的倍数关系,倍数关系越高,服装的利润空间就越大。在实体店铺时代,服装的倍率可以达到4或5,店家可以有大量的利润空间囤不同尺码的货品。而到了电商时代女装的平均倍率是1.8或1.5,越来越低的利润,让店家往往没有能力囤货。

所以你经常会遇到这样的情况——预售,夏天买的裙子,秋天才发货。

你还会遇到这样的情形——均码,因为店家不想积压各种尺码的货物了。

这种并不考虑消费者具体情况,只考虑利益最大化的畸形商业逻辑带来了一系列连锁反应。

首当其冲的就是尺码问题,很多消费者穿不上均码的新衣服。

随之而来的是,衣服的质量断崖式下跌,几百元的衣服,依然到处都是线头、拉链卡在半路、扣子一拽就掉……

而社交媒体也为这场闹剧添了把火。在算法精心营造的焦虑氛围里,消费者根本来不及思考适不适合,手指一滑就下单了。不同风格的衣服像走马灯一样轮番登场——我们不是为衣服买单,而是在为所谓的流行买单。

有从业多年的女装店主爆料过,现在行业里都在追求"爆款",一个款式火了,所有商家都一窝蜂地抄。

所以很多商家贩卖的“流行”其实不过是不断抄袭中的千篇一律,在不断追逐“热点”时,他们反而放弃了“做真正的好衣服”。

这里没有真正的“人”的需求。

当衣服不再是愉悦身心的锦上添花,而成了需要咬牙忍耐的“刑具”;当选择看似丰富,实则被缩水的尺码、反人类的设计和流水线的“丑”所绑架——我们是否正经历一场无声的“穿衣自由”大溃败?

真正的穿衣自由,是身体不被畸形的尺码所定义,行动不被蹩脚的设计所束缚,审美不被“快餐”潮流所裹挟。或许,当那件勒得人喘不过气的“芭比风”女装被我们坚决挂回衣架,当那条长得拖地的裤子被果断放弃,当我们穿上成人的XL尺码也不再感到羞耻时,便是我们夺回自由的第一步……

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏