俄罗斯虽然继承了苏联时期强大的军工工业基础,但在民用汽车工业方面,相较于一些其他国家,确实存在一定的差距。以下是一些原因:

1. "重点发展领域不同":苏联时期,国家资源主要投入到重工业和军事工业,汽车工业相对较弱。苏联解体后,俄罗斯继承了大量的军事工业,继续在这一领域进行投资和发展。

2. "资金投入不足":民用汽车工业需要大量的资金投入,包括研发、生产、市场推广等。由于资金有限,俄罗斯汽车工业在发展过程中受到了限制。

3. "技术积累不足":虽然苏联时期有一定的汽车工业基础,但与一些发达国家相比,技术积累和创新能力仍有差距。

4. "市场环境复杂":俄罗斯市场环境复杂,包括政治、经济、法律等方面。这给汽车工业的发展带来了一定的挑战。

5. "外国品牌进入":随着全球化的发展,许多国际汽车品牌进入俄罗斯市场,占据了较大的市场份额。这使得俄罗斯本土汽车品牌面临更大的竞争压力。

尽管如此,俄罗斯也有一些本土汽车品牌,如“拉达”(Lada)、“乌拉尔”(Ural)等,在国内外市场取得了一定的成绩。近年来,俄罗斯政府也在积极推动汽车工业的发展,希望通过政策扶持和产业升级,培育出更多具有竞争力的本土汽车品牌。

相关内容:

苏联的军工实力从来都不是客气话,任何见过它坦克、飞机和导弹亮相的人,大抵不会觉得这些是随便一拼凑的玩具。冷战时期,苏联的军工工厂昼夜轰鸣,产量数字随便一样拉出去都足以让西方对手皱眉。可没人不纳闷,这种家底厚实到让欧洲都忌惮三分的工业大国,为啥没留下一个能和奔驰、丰田、福特名字并列的世界车企?这种事怎么看都让人皱眉,更别说俄罗斯今天的汽车行业像是掉队的老将,哑火了。

事实摆在眼前,苏联时代的汽车产能可挺吓人。1976年到1980年,年产量轻松蹿上210到230万辆,出口全球180多万辆,这在当时全球数一数二。马路上一眼望过去,伏尔加、拉达、莫斯科人,不管是当官的还是普通职员、工人、警卫,手头都捏着部钥匙。某种程度上,那气派确实代表了一个时代的野心。可仔细瞅瞅这些车,哪一辆是全球市场争着抢?这种产量背后,更多是国家面子工程的硬撑,缺了点韧劲。

出厂就出国,走量绝不手软。东欧、中东、非洲,不少国家都买过苏联车。中国80年代大街上的小汽车其实也多半是苏联货,不过和德国车的细致、美国车的阔气不挨边,就图个结实耐造。这种“战斗种族”,尤其卡玛斯大卡车,达喀尔拉力赛上连年获奖,不是虚名。但皮实背后其实埋着细致短板,换不来买家忠诚。

军工优先,技术路线有点歪。坦克发动机认真搞,家用车动力却几十年没变样。工程师心里明白,资源和精力总是有限,国家优先哪个,一清二楚。第一次设备升级全给了飞机、坦克、火箭这几个大户。留下的汽车线只能用上一代的设备翻来覆去地造,创新活力被硬生生压住。苏联人自己也常开玩笑:有能力让坦克飞奔千里,却造不出让老婆满意的家用代步车。想想也挺荒唐。

再加上计划经济的味道太重,70年代末到80年代,制造汽车本质没把市场当回事。追数量不追质量,只想着数据漂亮。只要完成产量指标,管理层拍手叫好,消费者的实际需求反倒没人在意。技术更新几乎原地踏步。大城市马路上的新车,五年十年不变样,令人提不起兴趣。

1991年,苏联轰然垮塌,对汽车工业来说,这几乎就是灭顶之灾。庞大的计划体系顷刻土崩瓦解,失去了国家财政的润滑,众多汽车厂立刻陷入泥潭,订单断鸟,工人褪色。还有很多原本辉煌的名字,直接停产倒闭。此后俄罗斯人要想开一辆靠谱的新车,有钱的直接盯上外国货,没钱的只好捡旧车修修补补。

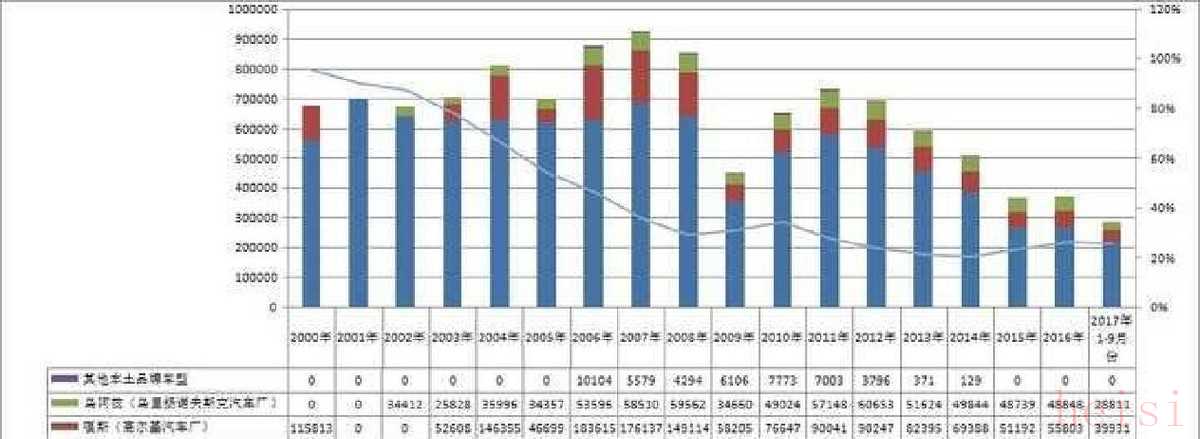

那会儿市场变化快得离谱。苏联最后年份国内市场份额几乎由国产车包揽。可短短几年后,国外品牌趁机进入,盘踞市场。据中国汽车工业协会、俄联邦统计局2021年数据,俄罗斯2021年乘用车销量只有168万辆,已经追不上中国电动车销量的零头,差距让人看得犯愁。新时代的俄罗斯人在品牌大战里显得没脾气。

一部分人将问题归咎于军工产业持续吸血。军工永远排头,民用工业永远备胎。投入和关注只能分一杯羹,剩下的就靠老本事儿和老设备维持。即便在21世纪初,拿先进车和外国人展开竞争几乎没希望,技术、更新速度、设计感,统统落后了好几个身位。

另一方面,全球竞争压力比过去严峻得不是一星半点。上世纪90年代,丰田、本田、大众、奔驰都在莫斯科街头有样学样开着。外国车企利用先进工艺、精细管理、国际品牌,疯狂抢地盘。大家都爱新鲜、实用的车,俄国本土车成了被时代拍下去的小透明。数据不骗人,到了2023年,本土汽车品牌在国际市场边缘到快被人忘了,甚至国内市场的蛋糕也被人端走大半。市场无情,谁更主动,谁就能活得久一点。

再说产业链这事,细节就更扎心。日韩德哪有一个产业能离得开配套零部件厂家?汽车创新离不开零部件。而俄罗斯长期缺高端供应商,大多关键技术还是被别人卡脖子。哪怕造得出整车,零部件不配套,人家做新品升级,你只能干瞪眼。就这,一个厂家出事情,半个链条掉队,一车好坏注定。

有趣的是,最近几年俄国汽车厂商重新和中国最新技术走到一起。既有政策推动,也有市场倒逼。比如,2022年雷诺撤出后,伏尔加汽车厂被以1卢布象征性收购。莫斯科人牌子用江淮生产线焕新上路。这波操作,脱胎换骨还是换汤不换药,很难说。中国技术确实上来了,但是消费者认不认账、最后效果怎么,谁也不敢保证。尤其跟新能源汽车行业串起来看,机会新,但障碍没有少。

俄国人蛮期待和中国合作带来转机,但业内有疑虑。比如,产品结构和品牌形象没解决,技术再好都跑不出自己的路。看看韩国的现代、起亚,起步晚但有方法论。老套的引进消化,能解一时燃眉,创新花活玩不转,永远进不了核心圈层。

话说回来,俄国汽车业也不是全无优势。手头还有军工底子,材料、工艺其实有一套。但问题是,军用标准和民用审美互相违和。坦克能上火星,可家用轿车总不能开成装甲车。想赚市场的钱,最终还是要让老百姓愿意买单,这点俄国人心里其实明镜似的。换句话说,是不是只差一口气?

还有种声音认为,也许真正的机遇会落在新能源车。全球都在搞智能电动,俄国汽车厂本来啥都缺,干脆跳过老一套燃油车技术,复制中国这几年电动车模式,或者纯粹走一条特立独行的小众化路线,卷进大潮搏一把。可再一想,本土没有新兴创业企业能灵活创新,官僚体系又死板,真能一跃成名么?气馁的人也有,偶尔一念之间想,或许只要政策给力外部支持持续,总归能蹭点机会。

说到头来,实际情况就是如此糅杂。一边是军工体系高屋建瓴,民用汽车像落水船。另一边全球品牌你追我赶,俄罗斯本土厂商自己都不信能翻身。产业链薄弱,技术跟不上,品牌形象摇摇欲坠。可站在更长时间线上看,突然冒出黑马这种事也不是没发生过。市场、政策、全球大势、偶尔还能撞上一点新机会,所有变量都搅合在一起。前面说不行,后面也许就突然起飞了,极端点说,今年惨,明年也许就是赢家。

所以,有人还抱点希望——新能源这个机会窗口前,俄罗斯可能找到拼图的最后几块。也有悲观的现实派,觉得体系和机制不改,行业就只能这样混下去。两种观点矛盾在一块,气氛就是这么拧巴。行业内的人也好,普通消费者也罢,都还在观望,谁也不拍胸脯说未来一定炸出大新闻。

俄罗斯汽车业这几十年起起伏伏,明面上像个时代缩影。兴衰找多了理由也没个准数。不是技术问题,就是体制问题。眼下局面说复杂也复杂,说简单也简单。或许某一天,这个老牌工业大国真能凭着意外的灵感和外部助力,撞上一回属于自己的机会。换句话说,等着看戏未必不是最合适的立场。

这故事还在长。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏