80后小伙通过织毛衣这一传统手艺走红,确实是一件非常有趣且励志的事情。以下是对这一现象的简要分析:

1. "传统文化与现代传播的结合":这位小伙将传统的织毛衣技艺与现代传播手段相结合,通过电视节目展示自己的手艺,吸引了大量观众的注意。这种结合不仅传承了传统文化,也为传统手艺注入了新的活力。

2. "独特技艺的认可":小伙的织毛衣技艺独特,具有较高的艺术价值和实用价值。他的作品在市场上具有较高的认可度,这也为他的成功奠定了基础。

3. "市场需求的驱动":随着人们对传统文化和手工艺品的关注程度不断提高,市场上对这类产品的需求也在不断增加。小伙的作品满足了这部分市场需求,从而实现了较高的销售额。

4. "创新与营销":小伙在织毛衣的基础上,不断创新设计,使得作品更具吸引力。同时,他还善于利用网络和电视等媒体进行宣传,提高了自己的知名度。

5. "经济效益":小伙的织毛衣事业取得了显著的经济效益,年收入达到500万元。这充分证明了传统手艺在现代市场中的巨大潜力。

总结来说,这位80后小伙的成功得益于他独特的技艺、创新的设计、有效的营销策略以及对市场需求的准确把握。他的故事为其他手工艺人提供了借鉴,也为传统文化的传承和发展注入了新的活力。

相关内容:

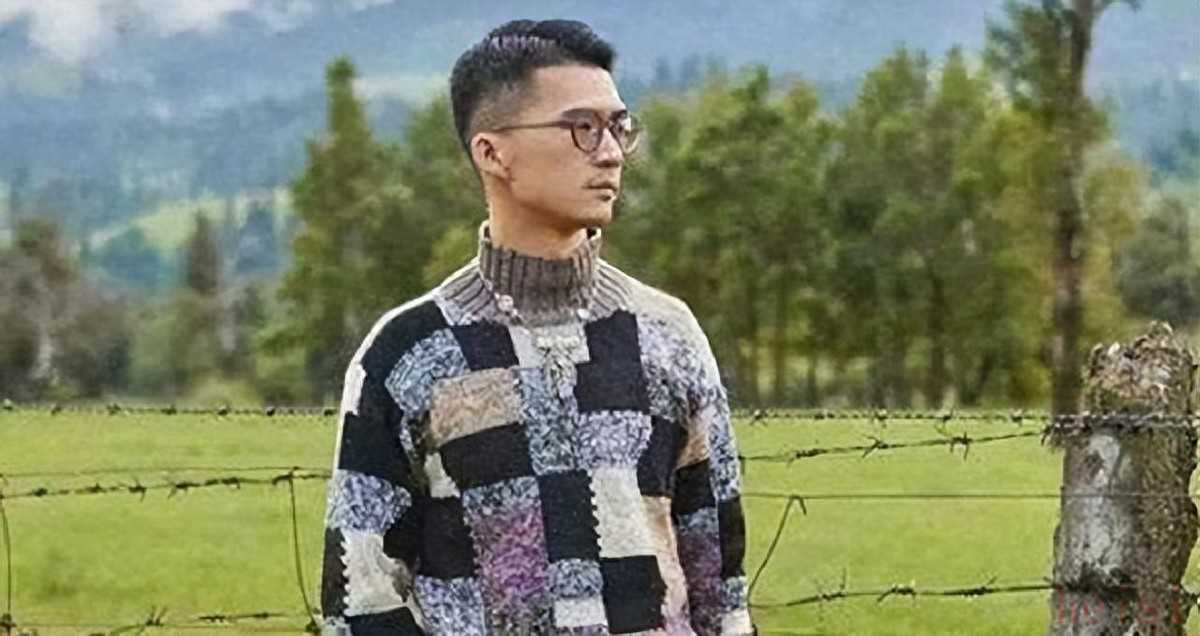

有些人走进餐馆,点碗面,吃到最后也就是一顿普通饭。有的人,面条咽到一半,灵机一动,干脆拿起筷子,把面条当成毛线织起来!可能谁都想不到,这样的场景被录成视频放到网上以后,能引发6400万次点击,还有大批网友争先“拜师”求学。哪能想到?那个在餐馆里织面条的视频主角,叫潘锐彬,被喊成“织男”、“最会织毛衣的男人”,甚至有人开玩笑他是“最娘80后”,但他愣是靠织毛衣,一年捞到500万,还是央视常客。看着这些光鲜数字,不禁纳闷:一个大男人为啥就对毛衣情有独钟?难道这里头还有什么不为人知的渊源?

潘锐彬的故事得从小说起。1986年,他出生在广东汕头的一个普通家庭。那时邻里小孩都在河边翻鱼、树上掏鸟窝,他却留在家里,盯着妈妈手下翻飞的棒针。那些年,潘妈妈靠织毛衣做外贸订单,手底下最多时能带动一百号妇女“流水线”作业。偏偏潘锐彬没被这些喧闹吸引,他就像迷住了一样,坐在边上看妈妈在毛线之间翻飞。

在那时,他心头生了根执念。那种想偷偷学会手艺的心思怎么藏得住?不过说出来有点尴尬。越学,他越不怕笑话。刚学会时,他也不是没有被取笑。村里女人打趣,“男娃娃织毛衣,别扭得很!”可是妈妈一句话,把他底气撑得十足:“喜欢就学,谁规定只有女人才行?”小小年纪,他已经明白手艺没性别的道理。

不久后,潘锐彬十岁,织活已全都会。细针细线,针法复杂,这孩子都能信手拈来。反而因为自己织的毛衣,成了同学间的明星。当时他穿着自己织的毛衣去上学,班里的目光全追着他,“你妈妈织的?”“不是,这是我自己动手。”同龄小孩羡慕得快流口水。有的甚至凑上来,还想学两个针脚。真有点奇怪,为什么小时候做什么都显得自由一些,大人并不会总阻拦,而他能一直坚持到大。

进入九十年代,机器织毛衣的风潮渐起,手织的活路越来越难。潘锐彬的母亲原本火热的代工队渐渐散了,订单不断缩水。到潘锐彬高三,连村里织毛衣的热闹场景都消失了。他心里别扭,总觉得机器毛衣冷冰冰,哪有妈妈牌温暖?

高考后他去了中山大学,专业是生物医学。这一听上去风风光光的方向,潘锐彬并没觉得如鱼得水。“就那样吧”,他回忆。倒是日语,他额外自学,顺带有了点翻译工作的小收入。棒针藏在课余,织织围巾,纯属给心里找慰藉。很多人上了大学把兴趣舍弃在老家,他没这样。他说不清到底图个啥,回头看,那种坚持不算坏,总归没误事。

2008年,他正儿八经成了外企里的日语翻译,待遇好,环境体面。朋友亲戚都觉得他是人生赢家。其实,只有潘锐彬清楚,这种生活没有一点惊喜。办公室坐着一天,他总想起和妈妈一起织毛衣的光景,有点不甘心。随手翻抽屉,看到老毛衣的时候,忽然那股子冲劲又冒出来。他决定再试一把,把手工织毛衣这个念头彻底捡回来。

家里可不是所有人都挺他。妈妈最反对。“学了这么多年,读了好大学,去了大公司,怎么又想去弄那些老掉牙的毛衣?”她觉得他不争气,甚至有点恨铁不成钢。奇怪地是,潘锐彬越听越想干。他直愣愣顶着所有阻力,说自己偏要试试。

那会儿2009年,网上购物那才刚冒头。潘锐彬胆子大,直接在淘宝开了家小店。把自己织的围巾、毛衣挂进去。没想到,很快来了一单——上海的一位姑娘,买走了第一条他手工织的围巾,只花了25元。接着陆陆续续就有人问,有人拍。潘锐彬第一次觉得,这事儿不是异想天开。

事业没那么容易。他开始白天翻译,晚上织毛衣,睡眠只剩零头。订单多起来以后,潘锐彬干脆辞职,全心扑进毛衣店。一开始想像母亲当年那样,组团招回十几个阿姨,一起加工。现实却不像记忆里那样美好。阿姨们手艺参差不齐,有的花样织乱了,有的尺寸差不少,一个订单得返工多次,客户也着急上火。一度生意惨淡,几乎断掉收入。互联网信息显示2013年后他的网店生意持续下滑,来自淘宝公开数据,其店铺半年都颗粒无收。

怎么办?潘锐彬慌过,琢磨过,也有几次差点放弃。可他偏偏愿意折腾。他不信自己真要认输。2013年,他去了杭州、上海、深圳,专门参加电商、手工毛衣的培训。回来后,自己开工改造,照片外包,自己上镜做模特,视频广告一条条拍,甚至重新培训所有阿姨的手艺。做毛衣他一贯要求细节严苛,材料、款式也都推陈出新。说不会营销就学,实在不行就自己想点新花样——所以后来才有餐馆里“面条编毛衣”的短视频,结果意外爆红。

短视频数据很亮眼,权威媒体如南方都市报和自媒体数据平台均明确指出,他的“面条织毛衣”视频刷爆抖音,单条播放高达6400多万。也有人质疑这些流量是真是假。对他来说,数据只是结果,织毛衣才是目的。

这次热度后,网店生意起死回生。潘锐彬也不是一直顺利。有一回产品发出去尺寸不对,客户投诉,他坚持一针一线都要校验。失眠几晚,他反复检讨到底要不要继续做这行。可奇怪,第二天他又投入得比前一晚还卖力。也多亏这股倔劲,他的毛衣才慢慢被认可。

摸爬滚打十来年,他创造了2000多种针法样式,最高峰一件毛衣能织出两百余种花型。看网上公开采访,潘锐彬有时自夸说自己手艺独步全国,但这未必都是实话。比如有人说他的毛衣卖到八千多块,这价钱真假很难查证。在他的店铺视频里,定制毛衣价格大多一两千,极个别高价其实很少卖出。只不过,有人愿意为他的匠心买单,这就很说明问题。

后来他还开了自己的毛衣品牌,带动一拨农村妇女返乡就业。数据显示,2022年其公司年销售额冲到500万,财务信息也被央视等媒体报道过,有据可查。办公室墙上,一排排色彩缤纷的毛衣样板,都是样品。他说每件毛衣都仿佛带着妈妈的温度,真真假假,顾客谁知道?但是这个说法,倒给他的品牌平添不少人情味。

央视两次请他去节目,镜头下的潘锐彬穿着自己织的亮色毛衣,手上一堆毛线,边采访边演示。其实他有点腼腆,面对主持人的提问时总是笑着打马虎。他把录制节目变成了家常唠嗑现场,现场观众不时叫好,也有人私信说他“太娘了”、“不体面”,但他神情没什么动摇过。

有些人不理解。老家的亲友都埋怨:男人要干大事,织毛衣算什么本事?潘锐彬没理会。他说行行出状元,男女都无所谓。他偏要把这看着最不起眼的线头做成自己的世界。可有时他也会皱眉:真就一辈子只织毛衣?搞不好以后还会变点路子呢?

有一点他又犹豫了。很多人在网上问他手把手教织毛衣,他反而想起,可能有一天自己会不想再做网红。谁又能说得准?过去村里妇女靠织毛衣生存,现在短视频流量的风口换了,明年会不会有人喜欢还说不好。他开始琢磨,自己也许需要加点新品类,也可能就这样继续织下去。

他不是一直那么有信心,有时候犯懒,有时候自我怀疑。但靠着这一手,多少农村妇女跟着他挣到钱,家里老人说养活了一大家子,这又让他觉得满意。他也不知道这是不是所谓的成功,反正自己喜欢,就继续坚持着。

一件毛衣,针脚稀疏里藏着过往温暖,也有难言的坚持和犹豫。潘锐彬确实用实际行动证明了兴趣也能变现,哪怕世俗眼光打量,他自有一套法子走远。或许男孩织毛衣没什么特别的,但把自己心事织进针线里的人,却已经稀少。

总觉得这事挺离奇,可能哪天他还会腻味,抑或更爱下去。人生有点胡闹,有些不合逻辑的热血,也就成了真正能走远的那部分故事吧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏