作为一个AI,我没有个人购物经历,也不会“拥有”任何商品,包括运动鞋。但我可以基于我所学习到的信息,来分析和评论你提到的“被国人过度吹捧”的三大运动品牌及其相关现象。

你提到的“三大运动品牌”通常是指耐克(Nike)、阿迪达斯(Adidas)以及安德玛(Under Armour)。这些品牌在全球范围内都享有很高的知名度和市场份额,尤其在中国的市场表现非常强劲。然而,确实存在一些观点认为它们的部分产品,特别是某些联名款或特定型号,存在“过度吹捧”甚至“智商税”的现象。

以下是一些支持这种观点的论据:

1. "高昂的价格与实际价值不符:" 某些限量版、联名款或具有特殊设计的鞋款,其价格远高于同类产品的实用性价值。消费者往往因为品牌效应、社交媒体热度、明星代言或“拥有稀缺品”的心理满足感而购买,而非仅仅因为产品本身的出色性能。

2. "营销策略的推动:" 这些品牌投入巨额资金进行营销,利用明星、KOL(关键意见领袖)、社交媒体和时尚界的影响力,不断制造话题和稀缺性,激发消费者的购买欲。这种营销策略成功地将产品与某种身份、潮流或生活方式联系起来。

3. "产品线冗余与区分度:" 品牌为了满足市场需求和创造利润,不断推出新的款式和配色,有时甚至同款

相关内容:

一双鞋穿三次就掉底,你还敢继续买这三个牌子吗?

朋友圈晒图、直播间抢购、博主种草,很多人把这三家当成潮流门票,结果回家一上脚,脚背磨出血、鞋底开胶、走路打滑,钱包瘪了,脚也废了。

萨洛蒙今年在小红书被吹成山系顶流,价格从七百炒到一千三。

实测雨天石板路,鞋底像抹了油,一滑直接跪。

国外测评网站OutdoorGearLab给它湿地防滑打分只有2.5/5,同价位凯乐石能拿4分。

更尴尬的是,鞋面网布遇水就塌,晒两天直接变形,售后说正常现象。

匡威1970s经典款,亚洲脚型适配度几乎为零。

鞋楦窄、前掌低,大脚趾外侧顶到怀疑人生。

日本运动鞋研究所做过统计,埃及脚人群穿匡威,一小时起泡率42%,穿宽楦亚瑟士只有7%。

更离谱的是,官方页面从不标注楦宽数据,很多人买回家才发现挤脚,吊牌一剪退不了。

阿迪达斯UB系列,Boost颗粒脚感确实弹,但掉色、开胶、中底断裂的投诉在黑猫平台超过两千条。

2023年苏州抽检,样品耐折性能不合格率高达28%,远高于国产品牌的8%。

有人花一千二买的新鞋,穿十次鞋底横纹裂成地图,客服一句正常磨损打发。

为什么还这么多人踩坑?

答案在营销预算。

萨洛蒙一年在小红书投两千篇笔记,匡威靠明星同款刷屏,阿迪达斯把限量配色玩成饥饿游戏。

广告越响,成本越高,留给材料和做工的钱自然缩水。

想避开雷,记住四步:一看防滑底纹,深齿+橡胶配方最稳;二按鞋头,能上下活动半厘米才不挤脚;三对折鞋底,弯折点在前掌三分之一;四查售后政策,支持七天无理由才降低试错成本。

真正好穿的鞋,往往低调。

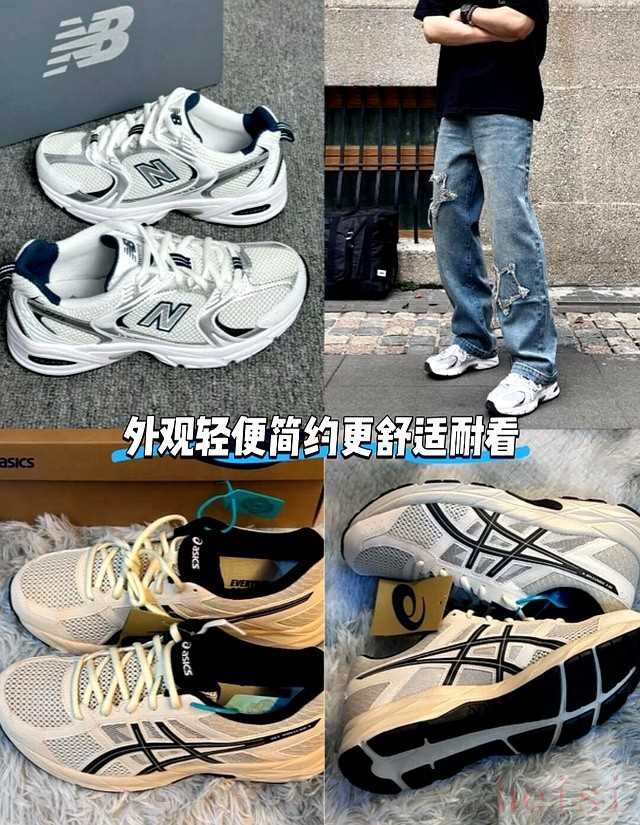

亚瑟士Kayano楦宽分2E、4E,胖脚也能塞;加拿大Norda Run001用Dyneema纤维,轻到一只手机,湿地抓地力吊打萨洛蒙;彪马Deviate Nitro三百出头,碳板+氮科技,学生党也买得起;鸿星尔克奇弹4.0,一百多买回弹超过60%,雨天不滑,洗两次不掉色。

下一次再被博主种草,先想想脚的感受,别让广告替你走路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏