这个说法确实在网络上引起了不少讨论,认为某些运动品牌被过誉,价格虚高。不过,“过度吹捧”和“智商税”这种标签可能过于绝对,也带有一定的主观性。一个品牌的受欢迎程度往往是多种因素综合作用的结果。

我们可以从几个角度来看这个问题:

1. "品牌营销与溢价:" 很多运动品牌(无论是国际还是国内)都投入巨额资金进行营销、赞助、联名、举办赛事等,这些都会增加品牌价值,并体现在最终价格上。消费者购买的不仅仅是产品本身,也包含了对品牌形象、设计理念、情感连接或社交属性的一部分支付。这种溢价是否合理,因人而异。

2. "产品定位与受众:" 有些品牌专注于高端市场,使用顶级材料、顶尖科技、提供极致的定制服务,其目标客户群愿意为这些买单。而有些品牌则走大众路线,提供性价比高的产品。将所有这些品牌都归为“智商税”显然不公平。

3. "口碑与实际体验:" 很多品牌的流行确实有口碑效应。很多人购买是因为看到身边朋友、网红或专业运动员在用,并且认为它们确实好用、耐用或者符合某种潮流。当然,也有部分消费者可能确实只是跟风,或者对产品的实际体验与预期有差距。

4. "“国潮”崛起:" 近年来,像李宁、安踏等国内运动品牌确实非常受欢迎,部分原因在于

相关内容:

一双鞋吃掉半个月工资,结果出门就摔,这种冤种现场每天都在上演。

萨洛蒙、匡威、阿迪达斯,这三个名字在鞋柜里出现频率极高,却也是退货榜常客。

先看萨洛蒙,机能风造型确实出片,但外底齿纹浅得可怜,雨天大理石地面直接变溜冰场。

有越野博主实测,同款XT-6在湿滑土坡的制动距离比同价位竞品多出30厘米,下坡冲速度全靠胆量。

匡威的窄楦是基因缺陷。

亚洲脚背平均高度比欧美高6毫米,塞进1970s经典款就像把馒头塞进信封,后跟磨出血是常规操作。

更尴尬的是,鞋底硫化工艺让整双鞋几乎没有缓震,走一天路等于脚底板开演唱会。

阿迪达斯的问题出在胶水。

2023年消协抽检报告里,三叶草系列开胶率18%,高于行业均值两倍。

很多人冲着Boost软弹脚感下单,穿三个月中底就皱成抹布,一千多块买双一次性鞋,换谁都肉疼。

想避开这些坑,记住三句话:看鞋底纹路,越深越稳;按脚长加0.5厘米选尺码;按压中底,回弹慢的别买。

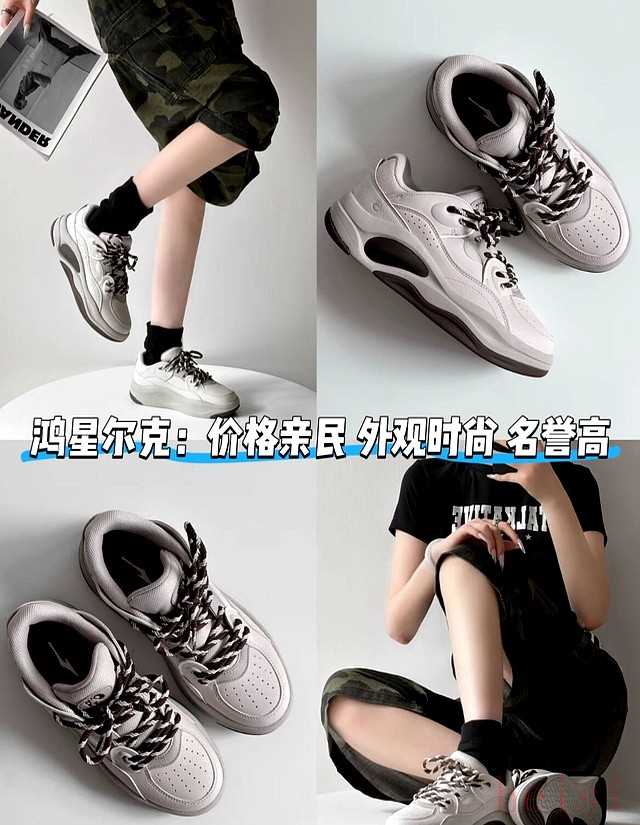

亚瑟士的Gel胶缓冲片、Norda的Vibram Megagrip外底、彪马的氮气发泡、鸿星尔克奇弹中底,这四家把预算花在看不见的地方。

越野跑、通勤、健身房各取所需,至少不会为颜值交学费。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏