你提到的这家“破产7次,身价一次比一次高”的百年老店,很可能指的是日本的"丸井(Marui)"。

丸井确实是一家拥有百年历史的日本老字号零售企业,其经历堪称传奇,完美诠释了如何在逆境中重生并不断成长。

以下是丸井的一些关键点,解释了它为何能成为行业的教科书:

1. "百年历史与转型:" 丸井成立于1877年,最初是一家销售文具和杂货的店铺。在20世纪,它成功转型为以年轻女性顾客为主的时尚百货公司,并在日本乃至亚洲拥有极高的知名度。

2. "多次破产与重建:" 正如你所说,丸井经历了多次破产和重组。其中最著名的是:

"20世纪80年代末/90年代初:" 受到日本经济泡沫破灭和零售业竞争加剧的影响,丸井陷入了严重的财务困境,最终在1992年申请了公司更生(类似于破产保护),这是其历史上最严重的一次危机。

"2000年代:" 即使在更生期间,丸井也并未完全消失,而是通过重组、调整经营策略等方式逐步恢复。

3. "“破产7次”的说法:" 这个“7次”的数字可能是一个夸张的说法,用来强调丸井经历的多次重大危机和挑战。但无论如何,它确实多次陷入绝境并重新站起来。

4. "

相关内容:

封面图|《风吹半夏》剧照

文|风马牛(微信公众号:冯仑风马牛)

---

## 床垫风波:一场意外的品牌狂欢

2022年底,没有人想到,跨越海峡的离婚争议会意外炒热一个被多数人忽视多年的家居物件——床垫。一场以床垫为“战场”的舆论风暴,迅速引爆大众好奇。事发后,床垫品牌瑞典“海丝腾”借势发声,甚至在微博上发布自家床垫的耐火实验录像,力证其不易燃烧。“海丝腾”沃土趣味反转成为宣传样本,粉丝轻松突破16万,“自来水”应运而生。而与之形成鲜明对比的是,传统床垫巨头“席梦思”却再次传来破产传言——据彭博社报道,这家公司已经第八次濒临财务危机。

与网络热梗不同,床垫行业的演变实则波澜壮阔。席梦思,作为中国人普遍熟知的“弹簧床垫”代名词,从中国乡镇企业的致富敲门砖,到名流政要卧榻的高级象征,见证了中国社会生活方式变化。其实,“席梦思”起初是一个美国床垫品牌,用其名字成为产品类别的历史,折射了品牌力对消费文化的深远影响。

海丝腾因一场意外官司获得流量红利,而席梦思则被重新提及。在舆论场的热炒中,这些“软装”品牌背后,藏着无数人的生活记忆和时代精神。

---

## 从慈禧到政要——床垫与权力的亲密关系

追溯至清光绪年间,床垫与中国权贵权力场成了隐秘的链接。据史学资料,1902年慈禧太后乘专列返京,这趟旅程有一项特殊的“定制服务”:在盛宣怀的安排下,她乘坐的车厢里放弃了传统实木架床,取而代之的是便于横卧吸食鸦片的西洋铁床,并铺设进口席梦思床垫。《明清史论著集刊》对此事有详细记载。每一个细节,都形象勾勒出那个时代的权力、享乐和腐化。

辛亥革命后,这些专用设施被分配给新掌权者。张作霖、蒋介石等都在专列中享受过席梦思的舒适。直至1928年张作霖车厢被炸,历史的悲情、权力的流变与床垫的柔软形成强烈对比。这些故事,隐藏在时代缝隙,成为今人品味往昔时不经意翻出的轶事。

进入民国,席梦思继续作为“身份标配”出现在文化名流的生活中。宋美龄与冰心的友情,便因一张床垫而多出戏剧性。1940年,冰心带着习惯的席梦思,辗转前往重庆参加抗战工作,床垫用一辆军用卡车专门运送。据张耀杰考证(见《民国红粉》),这样的细节不仅反映了物质条件,更折射出权力、资源与个人生活的交织。林徽因的嘲讽信件,也将这种生活方式置于别样的审视之下(《林徽因文集》收录有原文),两位民国才女围绕席梦思床垫的微妙较量,为百年品牌添加生动一笔。

真正令人玩味的是,这种高端床垫的羁绊在今日依然延续。2021年,河南省原司法厅长王文海落马。据《财新周刊》报道,王文海曾因给上司送床垫而获得青睐——席梦思作为“心意”的载体,比烟酒更见深情。一些社交媒体时至今日还以“背床垫”调侃权力场的潜规则,但现实早已上演过更有故事性的现实版。

---

## 百年巨变:席梦思的品牌奇幻旅程

细看席梦思的企业历史,你会发现,这家公司几乎与近代中国同步经历了世事漫漶。扎尔蒙·西蒙斯于1870年创建公司,六年内通过收购和专利创新,成为全球首家大规模生产编织钢丝弹簧床垫的企业。1889年,席梦思成功将弹簧床垫的价格从12美元降低至95美分,床垫迅速成为中产家庭的“入门标配”。

20世纪初,作为舶来品的席梦思在上海流行,上海杨树浦的工厂气势恢宏,配备的重型奥的斯升降机体现了那个年代的工业雄心。席梦思主动适应中国市场,完成了本土化生产。20世纪30年代淞沪会战和太平洋战争影响了生产节奏,但供富人享受的席梦思产品,却早已成为身份象征。这一切透过上海老《申报》上的广告也可见一斑。

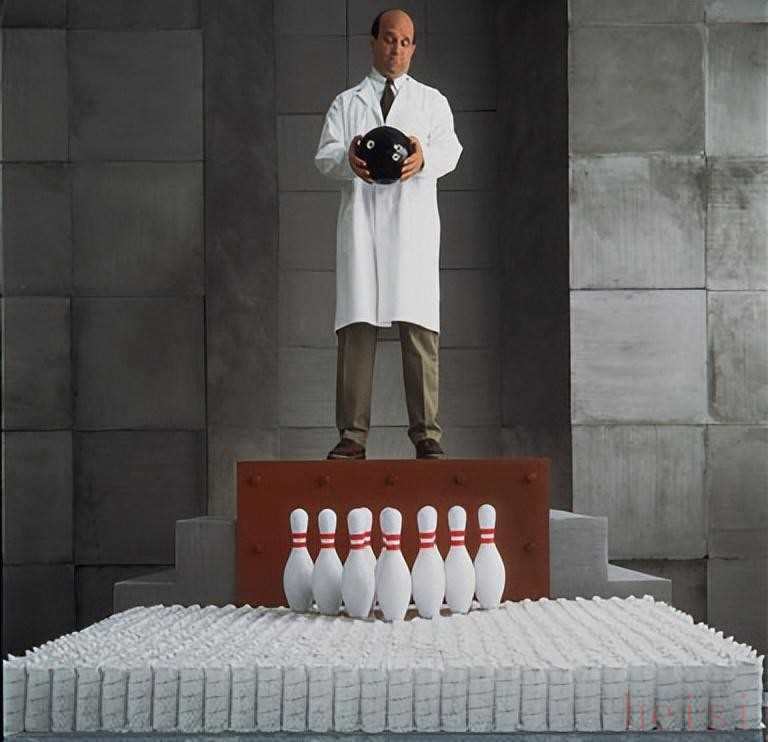

在美国本土,席梦思不断自我革新。1925年,公司研制出独立袋装弹簧批量生产设备,之后推出的“甜梦”系列美名远扬。录得数据表明,20世纪初席梦思还资助了世界首项睡眠研究项目。在广告领域,他们更是花样创新:1950年动物重压测试广告、1958年针对夫妻推出的“King Size”与“Queen Size”超大床垫、1995年“保龄球广告”等,都成就了品牌与市场的共振。其实,“床垫支撑不扰睡”的广告语至今还有回响。

值得注意的是,席梦思不仅满足消费升级需求,还借体育盛会广拓影响力。1980年纽约湖冬奥会指定供应席梦思床垫,恰与中国体坛崛起形成呼应。而到2022年北京冬奥会,国产品牌“慕思”借机国际突围,中外企业在大型赛事中的较量堪称床垫行业第三次浪潮。

---

## 资本驱逐下的百年品牌宿命

那么,为什么拥有如此显赫过往的席梦思,总要陷入破产怪圈?据Advent International 2023年公开财报,截至去年,席梦思依然稳居美国市场份额前三,占据30%以上。理论上,如此基础销量足以支撑品牌安稳发展。

但是,从1979年西蒙斯家族出售公司那一刻起,“企业传承”变成“资本游戏”。在华尔街私募的反复买卖中,席梦思成了金融工具——每一次新主人换人,都通过高杠杆收购,极力榨取企业未来现金流。数据可见:1991年负债1.64亿美元,2009年负债飙升至13亿美元。私募公司追逐估值最大化,让品牌不得不一边保持市场光环,一边背上难以偿还的债务包袱。

一名消费行业分析师曾表示,席梦思实际上是被华尔街“过度金融化”的典型案例。表面上看,每次收购方都愿意为品牌溢价买单,但每一轮资产打包、债务再融资的背后,都有一笔难以偿付的账。接近公司交易人士向路透社透露,2024年席梦思将有超20亿美元债务到期,若未能顺利展期或转手,极有可能第八次进入法定重组程序。

品牌力可以支撑企业扩张,但财务模型才是真正的生死线。席梦思成为教科书式的行业样板,也变成了资本脱实向虚的受害者。消费者因品牌记忆感到温暖,资本玩家看到的只有估值与债务游戏。

---

## 品牌的光环与资本的无情

最新的市场研究不断印证:在床垫这个慢决策、重体验的消费领域,品牌本是一种极其稀缺且高门槛的资产。从“冷热皆宜”的睡眠科技,到“体贴入微”的使用体验,企业坚持做产品、做品牌,却抵不过财务结构恶化的压力。此消彼长,资金的洪流最终让席梦思在商海沉浮中数次濒危,而瑞典海丝腾们则因一次娱乐事件借势流量逆袭。

对年轻用户来说,床垫的故事也许不过是一时的网络梗;但是对企业家们,它更是生存和传承的警醒。如果我们只用财务模型来衡量公司的“好坏”,似乎很难解释为何一个行业楷模会成为并购案的“弃子”。这一矛盾本身,正是当今品牌经济的真实写照。

**无数创业者辛苦一生所打磨的品牌口碑,很可能会在资本市场的算法与债务设计下,被重新分配归宿。**

---

## 回头看看,床垫里的生意经

文章结尾,值得我们停下来思考:床垫或许只是生活里的日常物件,但它背后承载的却是工业进步、品牌变革、社会身份和金融资本多重博弈的缩影。那些被八卦热点点燃的话题,一路延展至百年企业背后的沧桑更替,让我们对“品牌”与“价值”的理解比以往更多一份复杂。

当下,更多中国新一代家居品牌正在追赶甚至超越传统国际巨头。但品牌积淀与资本治理的冲突并未终结。如果你有一张席梦思,或者也在为有什么床值得入手纠结,不妨换个视角——关注那些真正关心用户体验而非只掏空品牌溢价的企业。

**究竟是什么让一个品牌历久弥新,又是什么让它屡屡被资本推向悬崖?这些问题可能很难有标准答案。但可以肯定的是,懂得珍惜品牌内核的企业和消费者,都值得被看到。**

你曾为品牌买单,还是更看重产品本身的体验?床垫的未来,又会属于谁呢?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏