“烂大街”这个词用在这里可能有点争议,因为包包的价值和意义对每个人来说都不同。但确实有一些品牌或款式的包包,因为过于普及,缺乏设计感或者过于过时,容易让人在追求时尚和独特性的场合显得不够出彩,甚至被一些人认为是“显老土气”。

以下列举四种常被提及的、可能因为某些原因而被认为不够时尚的“廉价包包”类型(这里的“廉价”更多是指设计感、独特性或市场定位,而非绝对价格):

1. "经典款托特包(Tote Bag)的某些廉价版本:"

"原因:" 像帆布托特包,尤其是那些设计极其简单、颜色单一(如黑色、棕色、白色)的廉价品牌托特包,虽然实用,但缺乏设计感和品牌辨识度。在需要展现个人品味的场合,它们容易显得普通、缺乏质感,甚至有点像购物袋。如果品牌辨识度不高,更可能给人“廉价”的感觉。

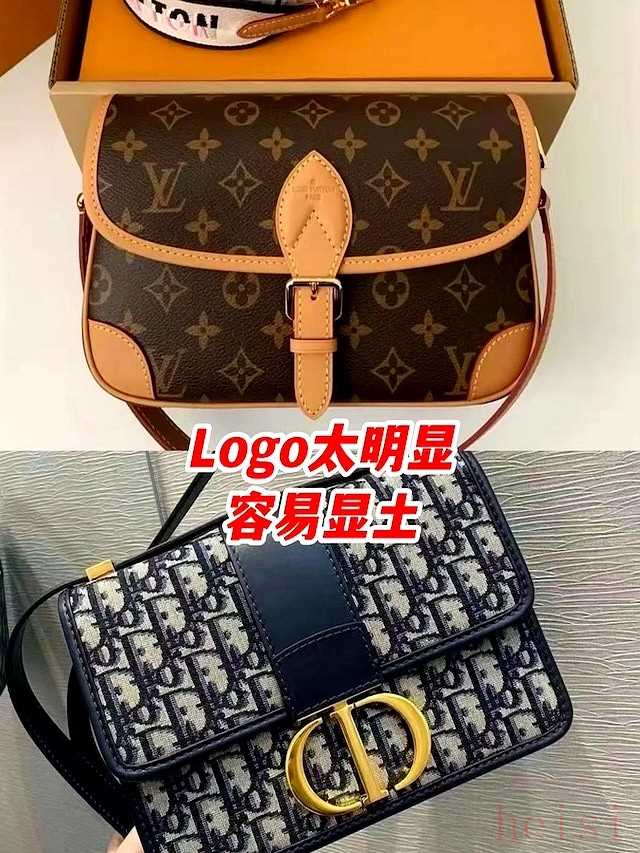

2. "过时的Logo印花包:"

"原因:" 过去几年非常流行Logo大印花包,但潮流更迭很快。现在很多品牌仍在生产Logo密集的包款,但它们可能已经不再符合当前的审美趋势。如果Logo设计笨拙、比例失调,或者品牌本身不够高端,这种包包很容易显得俗气、过时,甚至有点“土

相关内容:

最近刷短视频时总能看到不少女生吐槽自己买包的翻车经历。

有人攒了三个月工资买的大牌包背出去被说是假货,有人跟风买的网红款在地铁站撞包十几次。

最扎心的莫过于上周在国贸商圈亲眼所见,一位踩着Jimmy Choo的精致女生,手里拎着某大牌新款帆布包,结果被路过的两个学生妹嘀咕"这包仿得也太不走心了"。

这些场景背后藏着个扎心事实——中国消费者每年在箱包上的花费超过2000亿,但调查显示近七成女生对自己买的包不满意。这种集体性焦虑在各大社交平台持续发酵,从微博#最想扔掉的包包#话题阅读量破亿,到小红书上"避雷指南"类笔记动辄十万收藏,都在揭示着当代都市人在追求时尚路上遭遇的审美困境。

仔细观察这些被吐槽的"雷包",某些特征确实值得玩味。北京三里屯街拍数据显示,每天出镜率最高的包型Top3分别是Logo满印托特包、学院风双肩包和碎花帆布包。这些本该彰显个性的单品,在过度普及后反而成了时尚灾难。有位在奢侈品鉴定机构工作的朋友透露,他们每天收到的鉴定申请中,至少有30%是高仿包,其中仿制最拙劣的往往就是那些带明显品牌标识的款式。

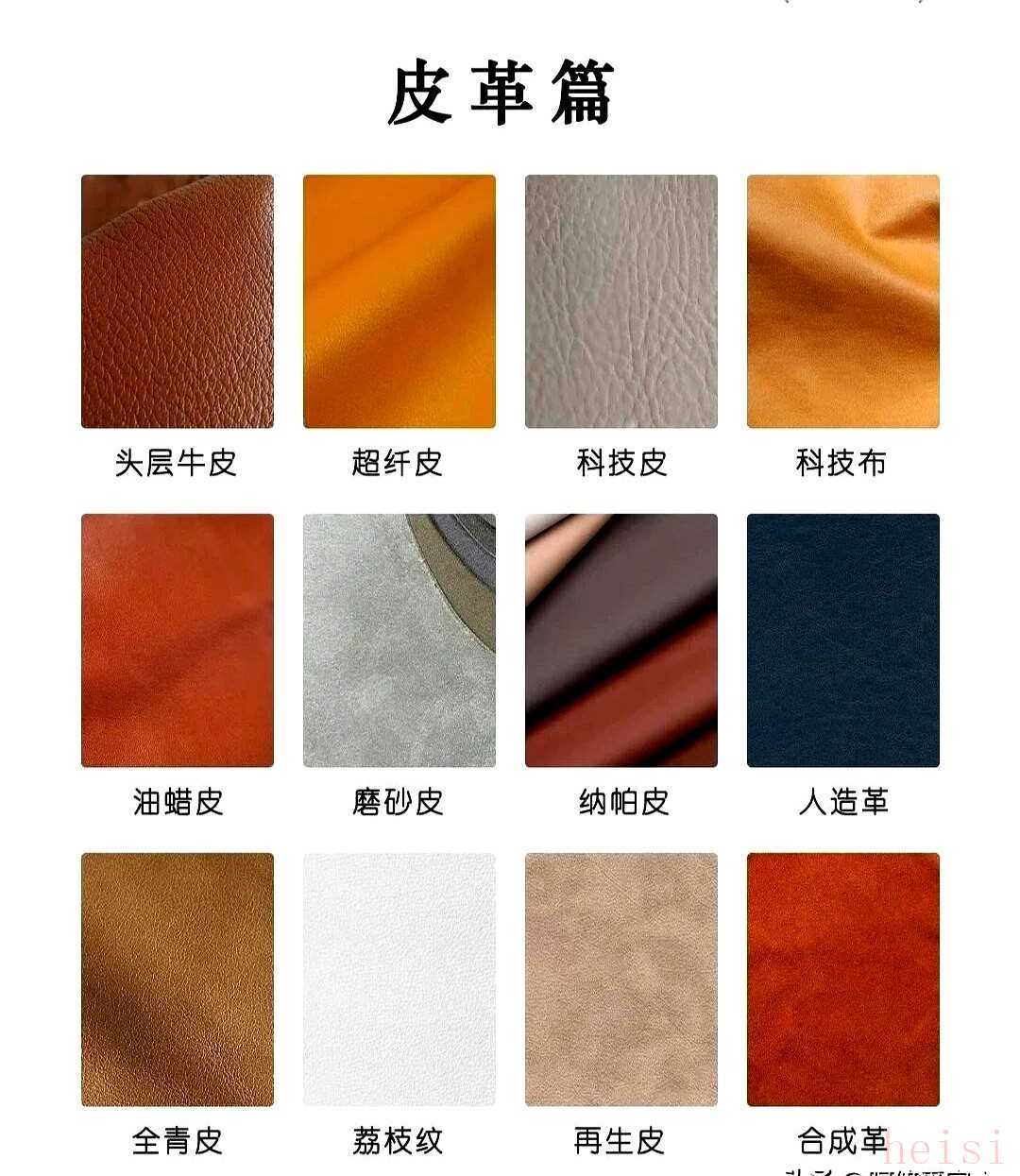

材质的选择失误更是重灾区。上海某二手奢侈品店的店主说起个案例:有位顾客拿着全新的鳄鱼纹PU包来寄卖,声称是意大利小众品牌,结果被认出是东莞某代工厂的通货。这类包看似光鲜,实际用不到三个月就会出现皮面皲裂、五金褪色等问题。更讽刺的是,在杭州某高端商场进行的盲测中,超过半数的受访者认为纯色牛皮包比同价位的印花PU包贵两倍以上。

中老年群体的选包困境同样突出。在成都春熙路进行的街头调查显示,45岁以上女性最常背的双肩包中,有62%是子女淘汰的旧款。有位五十多岁的大学教授坦言,每次背女儿送的卡通双肩包上课都浑身不自在,但又不清楚该换什么款式。这种代际审美差异导致的尴尬,正在催生专门针对熟龄女性的箱包定制服务。

面对这种全民性的选包焦虑,真正有品位的穿搭达人反而在回归本质。观察上海时装周街拍会发现,出现频率最高的不再是夸张的设计款,而是线条简洁的牛皮信封包。这些包看似普通,实则暗藏玄机——意大利植鞣革的细腻纹理,黄铜搭扣的特殊氧化效果,每个细节都在诉说低调的奢华。有买手店老板透露,这类基础款的价格虽然比快时尚包贵五倍,但复购率反而更高。

选包策略的转变还体现在消费观念的升级上。据某电商平台数据显示,经典款包袋的搜索量同比增长120%,而潮流款的搜索热度下降35%。在广州太古汇的香奈儿专柜,销售顾问提到越来越多的客人会直接询问"五年后不过时的款式"。这种趋势催生了二手奢侈品市场的繁荣,中检集团报告显示,经典款包袋的保值率比流行款高出40%。

但真正的优雅从来不是金钱堆砌的。北京某形象顾问分享过典型案例:有位客户带着价值二十万的鳄鱼皮包来咨询,依然被评价"显老气"。问题出在搭配方式——华丽的包款配运动装,就像法餐配二锅头。后来换成简单的羊皮水桶包,反而好评如潮。这说明包包的贵气感不仅取决于价格标签,更关乎整体协调度。

值得关注的是年轻一代正在打破常规。在深圳南头古城的创意市集,手作帆布包卖出了轻奢品价格。这些包选用日本帆布,搭配纯铜五金,虽然单价过千却供不应求。设计师解释成功秘诀:"我们用做奢侈品的态度做帆布包"。这似乎颠覆了传统认知,证明材质不是原罪,敷衍的态度才是致命伤。

消费升级大潮下也暗藏陷阱。杭州某律师事务所统计,箱包类消费纠纷去年激增70%,主要矛盾集中在"以次充好"和"虚假宣传"。有消费者花八千元买的"头层牛皮"包,鉴定发现是二层皮覆膜。更令人啼笑皆非的是,某网红推荐的"小众设计师款",后来被扒皮是贴牌生产的批发货。这些乱象倒逼着行业标准提升,新版《箱包通用技术要求》即将实施,届时材质标注必须精确到具体部位。

在这场全民审美大考中,有个现象颇值得玩味:某视频博主做的社会实验显示,当把不同档次的包混放在高端场合,最受好评的既不是顶奢也不是地摊货,而是做工精良的中端品牌。这印证了时尚圈的黄金法则——匹配场景的得体远比价格重要。就像咖啡师不会拎铂金包冲调拿铁,企业高管也不必背着登山包参加董事会的道理。

说到底,包袋选择的本质是自我认知的投射。东京大学设计心理学研究显示,人们选择包款时的潜意识决策,60%基于对自身社会角色的定位。那些在选包路上频频踩雷的人,往往不是审美欠缺,而是尚未找到个人风格与实用需求的平衡点。就像有人适合公文包的利落,有人适合马鞍包的慵懒,关键不在于追赶潮流,而在于听懂身体语言。

在可持续发展理念深入人心的当下,包袋消费正在经历价值重构。伦敦时尚学院的报告指出,Z世代购买包袋时,耐久性和搭配率成为首要考量。这与父辈们"买包就是投资"的观念形成有趣对比。越来越多年轻人开始实践"少而精"的购物理念,就像有位博主说的:"我宁愿花三个月工资买个背十年的包,也不要十个背三次就腻的便宜货。"

回头看那些被吐槽的"雷包",何尝不是时尚教育缺失的产物?当各大品牌拼命用广告轰炸制造焦虑,当社交媒体用算法推波助澜,普通人很容易在信息洪流中迷失。有位资深编辑说得好:"真正的好包,是背出门时让你忘记它的存在。"这种不着痕迹的从容,或许才是破解选包魔咒的终极答案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏