“职业跑者”这个词,听起来似乎只有一个固定形象:身着压缩衣、肌肉线条分明、常年征战各大赛场的精英运动员。然而,深入探究,你会发现“职业跑者”的“模样”远比这复杂和多元。他们并非铁板一块,而是呈现出丰富多彩的形态。

以下是一些“职业跑者”的多种模样:

1. "赛场尖兵:奥运/世锦赛精英"

"模样:" 这是最公众熟知的形象。他们是国家乃至世界的顶尖选手,拥有卓越的跑步天赋,经过系统化、高强度的科学训练。他们通常身材健美,技术精湛,活跃在世界最高水平的赛事(如奥运会、世界锦标赛)中,目标是争夺奖牌和突破世界纪录。他们的生活高度围绕训练、比赛和康复展开,是媒体和公众关注的焦点。

2. "马拉松/超马探路者"

"模样:" 这个群体专注于超长距离跑步,尤以马拉松和 ultra-running(超马)为甚。他们可能不像短跑精英那样拥有极致的速度爆发力,但拥有惊人的耐力、意志力和对极端环境的适应能力。他们遍布各个年龄段和背景,有些是全职运动员,依靠赞助和比赛奖金生活;有些则是拥有其他职业,跑步是他们的热情和挑战。他们的比赛线路常常穿越壮丽的自然风光,挑战人类的极限。

3. "“业余”职业跑者 / 半职业

相关内容:

“一双跑鞋撑起的梦想,正被贴上不同的品牌标签。”

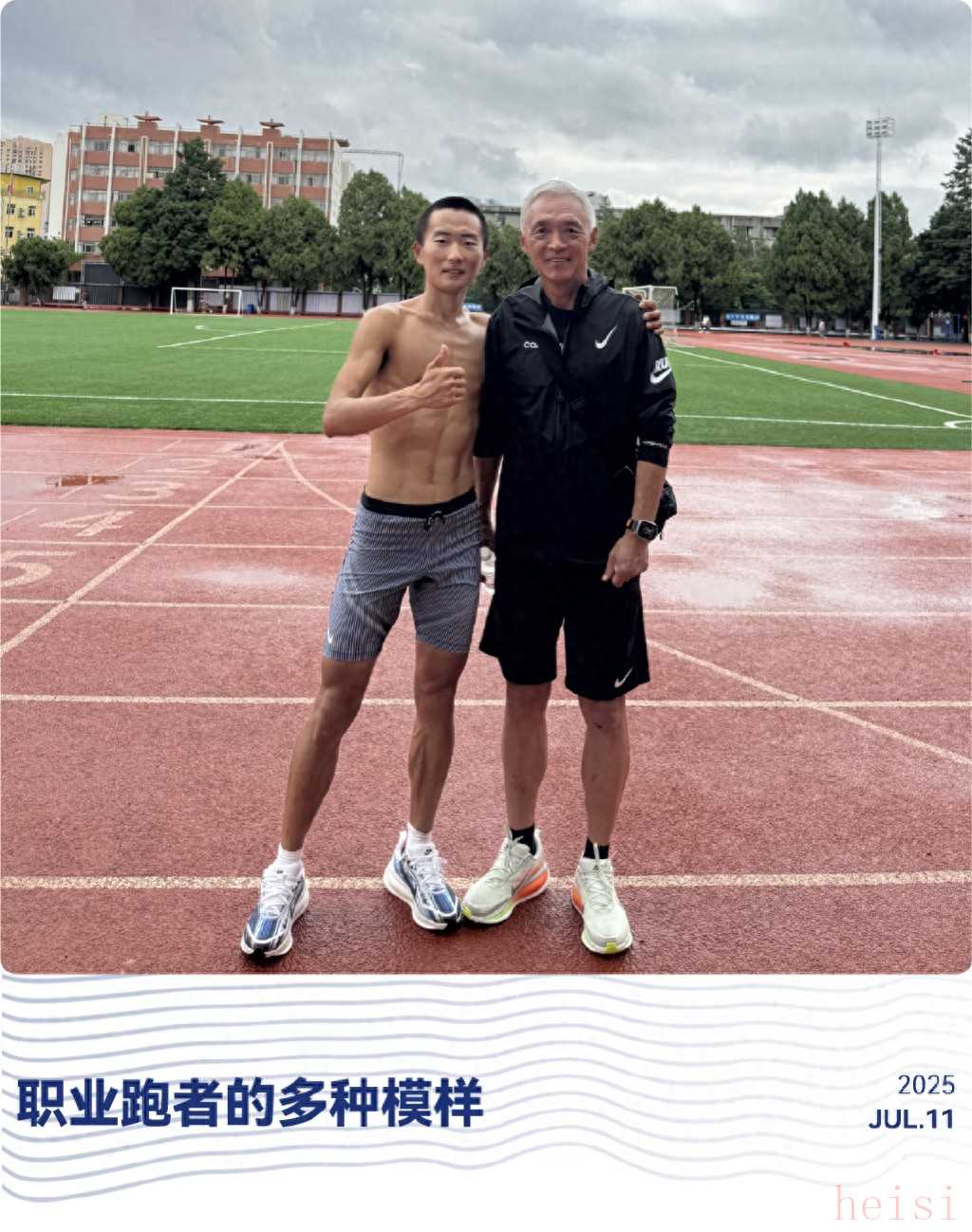

近期,被誉为“中国最速美术生”的李大林与耐克签约,成为新晋代言人。从马拉松小白到国际健将,他用了四年时间,如今在下一个四年,他切实地走上了自己想要的道路,一步步通往国际大舞台。

而李大林的经历并非孤例,2024~2025赛季涌现了很多实力强劲的大众跑者,他们正成为运动品牌争相押注的对象,从中乔的武明瑶到特步的朱卿、黄菲,再到匹克的李政跃等人。

早在数年前,以贾俄仁加、管油胜、岑万江等为代表的第一代顶尖大众跑者,已用卓越的成绩和不懈的努力,为后来者趟平了道路,证明了大众选手的商业潜力与市场价值。他们打破了体制外选手难以获得稳定商业支持的壁垒,让今天的李大林、武明瑶们拥有了更成熟的签约环境和品牌认知。

然而,能够获得长期品牌合约的,往往是跑圈金字塔尖的精英(T1级别),众多实力不俗的跑者(T2级别),在激烈的竞争环境下,难以进入品牌的视野。对品牌而言,投入产出比始终是关键考量。

最基本的门槛,肯定是成绩潜力与可塑性,品牌寻找的是能持续突破、有潜力、能站台的选手,就像特步签约选手黄菲、361°的王佳浩。

去年黄菲是国内跑进240次数最多的女子选手,今年她仍然保持着高密度的参赛行程,在今年上半年女子百佳榜单中,个人战绩共上榜9次,是次数最多的国内女子选手,其中8场都跑进了240,最好成绩是重庆跑出的2:31:29刷新PB,稳定的输出让她在今年上半年4月份赢得品牌青睐。

上半年男子百佳战绩中,上榜次数最多是王佳浩,共5次且成绩全部在216以内,最好成绩是青岛跑出的2:13:19,战胜吴向东拿到国内冠军,同时他敢跑敢拼的硬核形象,不仅快速提升个人影响力,更让361°的品牌曝光在激烈的同质化竞争中脱颖而出。

品牌的支持让他敢于在顶级赛事中实施更激进的战术,而这种“孤勇”表现又通过赛事直播和媒体报道,反哺品牌“敢拼”的价值观。当跑者的个人特质被品牌精准识别并放大,签约便成为一场双赢的形象投资。

如果在成绩潜力与可塑性的基础上,选手还另有所长,例如:颜值、语言表达、自媒体属性,那也将会是加分项,也会成为品牌签约的综合考量。

其次是选手与品牌产品的契合度,选手对品牌理念的认同和对品牌跑鞋的适配性至关重要。

新晋“大众一姐”朱卿,在签约特步前就十分中意特步160X系列跑鞋,“我的脚比较挑鞋,以前很羡慕那些什么品牌跑鞋都能穿的跑者。

没签约前,经常有品牌给我寄装备,但脚的原因一不合适就足底筋膜炎,直到穿了特步160X系列跑鞋,才找到真正适配自己的跑鞋,也是在特步160X系列跑鞋的加持下不断刷新自己的全马、半马最好成绩,之后能和特步签约也是我心心念的。”

朱卿的痛点极具代表性,签约特步前,寻找合适的跑鞋是持续的战斗和开销,甚至直接影响训练和健康。签约特步后,不仅省掉了装备费,困扰她的足底筋膜炎问题也因稳定获得适配装备而大大缓解。同时,朱卿与男友罗源在赛道上的相互陪伴、不断提升成绩的爱情故事,也让这对情侣组合有着不小的影响力。可以说,朱卿和特步的双向奔赴,是完美案例。

最后是性价比与投资回报,相较于签约国际顶尖选手或体制内选手,签约大众精英的成本更低。大众精英们的成长故事本身就是极佳的营销素材,更具亲和力和传播点,例如“中国跑得最快的医生”李政跃。

匹克作为福建企业,签约本土标杆跑者李政跃,这种地域归属感与品牌认同的叠加,不仅强化其个人斗志,更让匹克“本土先锋”的形象深入人心,当李政跃以2:12:36的成绩成为福建首位男子马拉松国际健将时,品牌与跑者的地域荣耀完成绑定。

同时,李政跃自2016年接受紫山集团赞助至今,仍然不忘初心的忠诚本色,大幅降低品牌合作风险。当匹克2021年与其接洽时,看中的不仅是其冲刺国际健将的潜力,更包括其“福建之子”的乡土基因与可信赖的职业态度,这种双向选择的结果注定是双赢的。

大众草根们的故事能有效触达并激励广大跑者,提升品牌形象和情感联结,在核心跑者社群中的影响力和带货能力可能更直接、更高效。品牌签约大众精英跑者的本质,是品牌在寻找“高性价比的垂直领域代言人”,他们有实力、有故事,是品牌深耕跑步市场、链接核心用户群体的重要战略部署。

品牌签约对这些大众跑者意味着什么?不仅仅是胸前多了一个Logo。

对他们而言,签约品牌带来的最直接改变,是“减负”与“安心”。首先是基本经济保障,虽然远非“财富自由”,但签约提供的津贴或基础保障,显著缓解了完全依赖奖金收入的选手们的生存焦虑,这让他们能更专注于训练本身。

其次是成本降低,没有品牌签约前,参加省外比赛最大的支出是机酒费用和时间成本,有时候需要衡量参赛的精英阵容,看自己能否拿到较为不错的名次,取得的奖金是否能“兜住”机酒费用。签约后,参加品牌赞助的比赛,机票、酒店等后勤通常由品牌解决,省去了很多后顾之忧。

还有就是装备支出,尽管签约品牌后需要保持排它性,但运动员与品牌之间都是通过好几个单场合作促成的,品牌认为该运动员有提升潜力并符合品牌调性,同时运动员也认可品牌跑鞋,是两者间的双向奔赴。

签约也意味着责任,核心要求是装备排他性(必须穿着签约品牌装备参赛)和优先参加品牌赞助的重点赛事。品牌期望自家选手能在主场赛事中取得佳绩,实现双赢。

例如,匹克的李政跃为备战大连马拉松(匹克赞助),赛前专门前往昆明进行高强度的爬坡和耐热训练。虽然最终获得国内第二不敌吴向东,但他以2:12:36达标国际健将,成为福建省首位男子马拉松国际健将,成就了个人与品牌的一段佳话。

对于训练,品牌不会干涉运动员太多,只会给到最大的支持和帮助。而对于场次安排,尊重运动员意愿也渐成共识。许多品牌的运动资源主管表示,他们其实并不希望运动员参加更多的场次,而是希望每年有一些高质量的成绩输出。

这意味着在履行核心义务后,签约跑者在训练和参赛上仍拥有相当的自主权。并且,品牌还会为运动员安排国外参赛的机会,去更好的比赛环境刷新个人PB,这种趋势在当下也日渐成熟。

综上所述,签约带来的核心价值是“稳定性”,让选手能够“安心”训练,可以更加专注训练和比赛。这种稳定性体现在装备、关键赛事成本以及基础收入上,它解除了跑者最大的后顾之忧——生存焦虑,从而将精力最大程度释放到竞技水平的提升上。

这是从“赏金猎人”向“职业运动员”转变的关键一步。朱卿、黄菲等有本职工作的跑者,签约更多是锦上添花,但对李大林、武明瑶这样的全职跑者,这份稳定性是支撑其职业道路的基石。

同时,作为品牌签约运动员,在品牌宣传、赛事特邀中自然获得更多曝光机会,有助于提升个人影响力和商业价值。很多品牌还可以提供更专业的运动资源为选手提供便利,但现阶段对大多数签约跑者,核心支持仍聚焦于装备和赛事后勤。

可以说,获得品牌签约是T1级别跑者最理想的生存模式。这类似于教育体系中的教师类别,体制内运动员如同“编制内”,品牌签约者如同“合同制”,而依赖单场合作的赏金跑者则像是“劳务派遣”。后者需要不断证明自己,寻找更多可能。

随着国内跑圈竞争加剧,赛事奖金受限,许多T1、T2级别跑者,单靠奖金已很难年入10万(税后)以上。生存压力迫使他们开辟新的收入渠道,在商业化马拉松的缝隙中寻找生机。

线上路径包括马拉松直播(如吴浩然、刘英才)、短视频创作(如王连正、房博)、内容电商(如焦安静),线下则主要通过开设训练营。

当李大林签约耐克时,曾有人讥讽扎进直播赛道的刘英才,而他也只能无奈的表示“活着就好,跑到214没有签约,没有稳定的收入,只能通过跑步直播给自己带来一些流量,增加一些收入,只有拼命留在这个领域才有可能得到更好的发展。”加上兰州马拉松直播被罚下,刘英才的直播转型路变得更加坎坷。

赛场直播遇阻,并未让刘英才停下前进的脚步。早在很久前他就在线上开设“一对一、一对多”线上训练营,通过专业跑步指导将自己多年积累的训练经验、技术心得以及对比赛的深刻理解,转化为服务价值。这不仅是知识的变现,更是在竞技成绩之外,找到了一个可持续的、能体现其专业价值的收入渠道。

这种模式,为他提供了比单纯依赖比赛奖金或直播打赏更稳定的经济来源,是他在职业跑者道路上自力更生的重要支撑,而线下训练营是与好友何富军互帮互助下促成的。目前,刘英才在贾俄仁加创办的东羚训练营担任助教,他表示以后也想在西安开设此类的线下训练营。

另一位是湖北首位非职业国家健将选手吴浩然,在开启跑马直播前就已经是轻功品牌代言人,凭借亲切、幽默且励志的直播风格脱颖而出,成为当下颇受欢迎的“马拉松直播一哥”。

与刘英才相同,吴浩然也面临着同样的误解,很多人认为“有实力,但在比赛中开直播是比赛态度不认真的表现”,似乎拥抱流量就意味着放弃对竞技成绩的追求。

然而并非如此,吴浩然每年会给自己设定目标,就像23年达国家健将、24年跑到217、25年达到215这样,每个赛季会选定一场比赛追求成绩,但只要突破了其余时间就是去享受比赛。

开启直播后,他还为自己设定了新目标,例如直播跑进220、跑进219,每年他都有完成既定目标,用另外一种方式,成就更好的自己。流量的转化带来了更稳定的收入,生活有了更大保障,也让他能更安心地投入训练。

除直播之外,还有短视频内容创作者王连正、房博、焦安静等人,他们通过内容创作积累粉丝,探索商业化路径,将跑步影响力延伸至电商带货领域。

对他们而言,追求流量与追求成绩并非对立。直播、授课带来的收入,是为了支付训练和参赛成本,维持基本的跑者生涯,让自己能持续奔跑在赛道上,等待甚至创造下一个机遇。

对于他们而言,开辟新的收入渠道并非放弃竞技,而是在缺乏外部保障下,利用自身技能(跑步能力、专业知识、表达力)主动构建收入来源,以维持跑者身份,延续竞技梦想的必要手段。

他们拓展了“职业跑者”的定义,证明了在竞技金字塔外,依然存在通过跑步生存和发展的多元路径,尽管这条路充满挑战、规则不明,争议不断。但目标清晰而坚定,那就是在追求更快速度的同时,确保自己能够持续地跑下去。

从贾俄仁加、管油胜时期的拓荒,到现在李大林、武明瑶、朱卿们的签约,再到后来者们在不同赛道上的探索,中国大众草根跑者的故事,是一部关于热爱、天赋与顽强生存的史诗。

品牌签约提供了珍贵的稳定性,而未被签约者则在这片商业与竞技交织的复杂土壤中,顽强生长出的“新生”形态,无形中也拓展了职业跑者的定义和可能性,为后来者趟出一条在现实夹缝中也能奋力前行的路径。

无论选择哪条路, 解决生存问题,永远是发展的基石。中国马拉松职业生态的成熟,不仅需要塔尖明星的闪耀,更需要这片多元生存土壤的持续滋养和规范。

唯有如此,更多怀揣梦想的大众“草根”们,才能在漫长的42.195公里征程上,跑得更稳、更远。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏