这句话很有意思,它强调了"个性、独特性和自主性"在形成个人风格或艺术风格中的核心地位。

可以从以下几个角度理解这句话:

1. "拒绝标签化和标准化:" 风格一旦被“定义”,就容易变得僵化、被模仿,甚至落入某种框架或潮流中。不被定义,意味着摆脱这些外在的束缚,保持一种更纯粹、更原始的表达。

2. "强调内在和自发:" 真正的风格往往源于内心的感受、独特的思考方式或无意识的习惯。这些内在的东西很难用简单的词语或规则来概括和定义。不被定义,正是这种内在驱动力的体现。

3. "保持流动性和开放性:" 定义意味着固定。而不被定义的风格是流动的、不断变化的,它随着创作者自身的变化而演变,也更能容纳意想不到的元素和表达。

4. "独特性的价值:" 每个人的经历、性格、审美都是独一无二的。不被定义的风格恰恰是这种独特性的展现,它区别于他人,更具辨识度和魅力。

5. "一种态度:" 这句话也可以看作是一种生活或创作态度——不迎合、不追随、忠于自我,即使不被理解或归类,也要坚持自己的表达。

"然而,也需要看到这句话的另一面:"

"沟通的困难:" 完全不被定义的风格可能难以被他人理解和沟通。

"自我认知:" 有时

相关内容:

毕加索的画布上永远流动着惊喜。当人们刚用“蓝色时期”为他贴上忧郁的标签,他便转身用立体主义的碎片重构世界;当批评家试图用“超现实主义”框定他的笔触,他又在古典主义的静谧中埋下叛逆的种子。这位艺术家终其一生都在证明:真正的风格从不是博物馆里的标本,而是永远奔涌的河流。

风格的本质,是生命独特性的自然流露。就像没有两片完全相同的树叶,每个人的生命体验、审美偏好与精神质地,都在时光里发酵成独一无二的配方。巴黎左岸的咖啡馆里,波伏瓦穿着男士西装讨论存在主义,她的风格不在裙装或裤装的选择里,而在打破性别规训的勇气中;纽约街头的安迪·沃霍尔,用 soup can 罐头和玛丽莲·梦露的肖像模糊了艺术与生活的边界,他的风格从不是波普艺术的标签,而是对“平凡即神圣”的信仰。当我们试图用“文艺”“极简”“复古”这些词语定义风格时,就像用渔网打捞流水——能抓住的,永远只是风格脱落的鳞片。

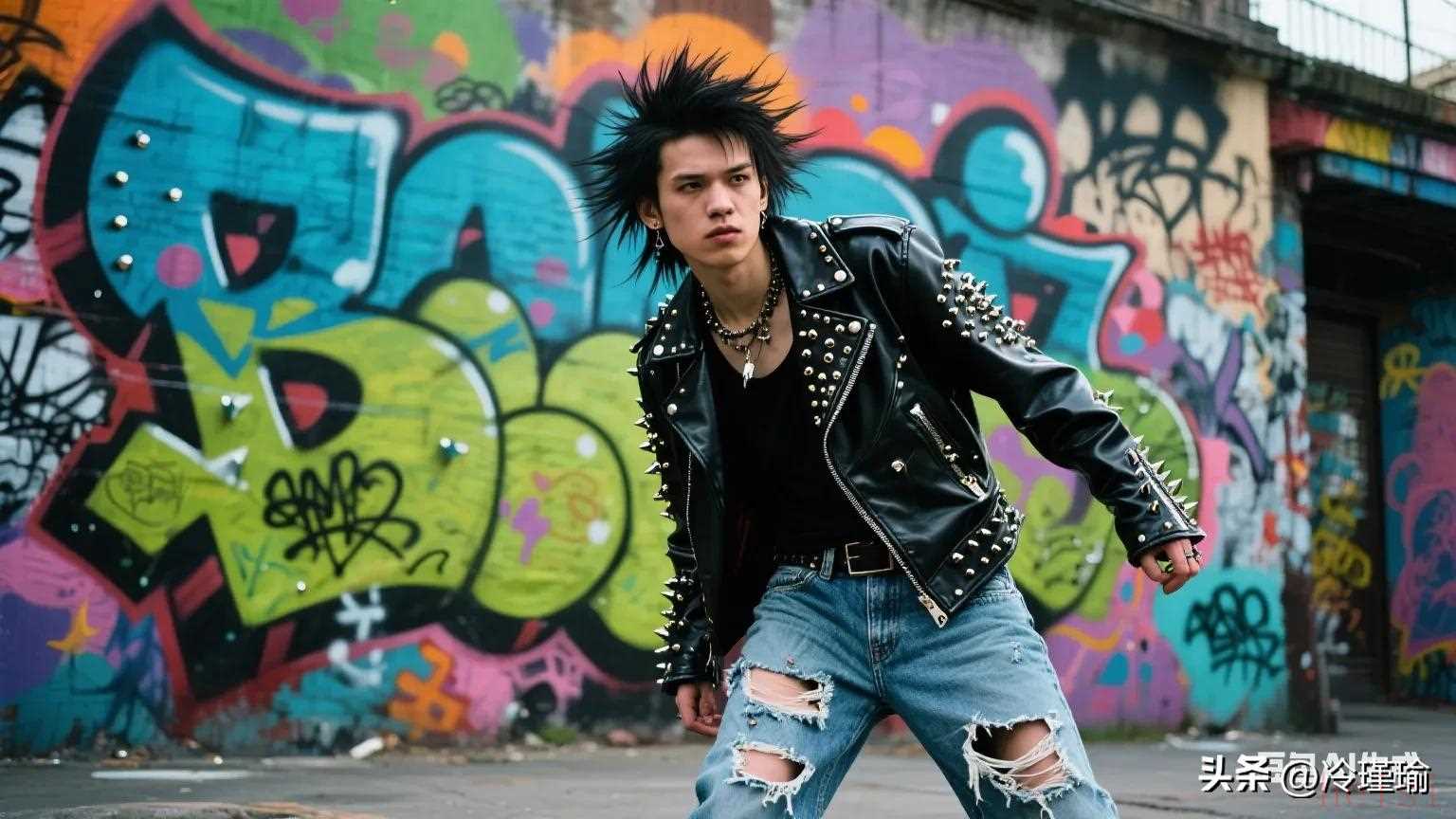

时尚界最动人的风景,往往诞生于规则的裂缝。上世纪七十年代的朋克青年,用撕裂的牛仔裤、别针与铆钉对抗主流审美,他们的风格不在奇装异服的表象,而在“拒绝被驯服”的姿态里;山本耀司让黑色在褶皱中呼吸,川久保玲用不对称剪裁挑战身体的规训,这些设计师从未宣称自己创造了某种风格,却让每一件衣服都成为穿着者的宣言。如今社交媒体上泛滥的“风格指南”,教人们用特定品牌、色系与单品堆砌出“法式优雅”或“美式复古”,却忘了风格最珍贵的特质:它不是橱窗里的陈列品,而是穿衣服时眼里闪烁的光。

生活的风格,更在那些“不合时宜”的坚持里。汪曾祺在西南联大读书时,会在战火纷飞的日子里跑到郊外挖野菜,用陶钵煮出一钵清香;沈从文被划为右派后,在历史博物馆的角落里研究古代服饰,笔下的文字依然带着湘西的湿润与温柔。他们的风格,不在头衔或境遇里,而在无论顺逆都保持的生命温度。就像老北京胡同里的修笔匠,在智能手机普及的时代依然擦拭着笔尖的金属光泽;江南水乡的手艺人,守着百年的染坊将蓝印花布浸入水中,让时光在布匹上留下深浅不一的印记。这些不被时代潮流定义的坚守,恰是风格最本真的模样。

真正的风格,永远在自我探索的路上。它可能藏在清晨煮咖啡时偏爱手冲而非速溶的坚持里,藏在书架上哲学著作与漫画书的奇妙共存里,藏在面对争议时既不迎合也不尖锐的从容里。就像森林里的树,从不为了成为“栋梁”或“风景”而生长,只是向着阳光舒展枝叶,在风雨中扎根土壤,最终活成自己的模样。

当我们不再执着于“成为某种风格”,反而能遇见真正的自己。就像此刻窗外的云,聚散无形,却在每一次变幻中展现天空的性情;就像山间的风,没有固定的轨迹,却让每一片叶子都发出独特的声响。不被定义,不是拒绝成长的散漫,而是保持开放的勇气——允许自己今天偏爱浓墨重彩,明天钟情素色淡然;允许在古典乐中沉醉,也在摇滚乐里释放;允许在人群中沉默,也在独处时狂欢。

这或许就是风格最珍贵的真相:它不是贴在身上的标签,而是流淌在血液里的自由。当我们不再用他人的标准裁剪自己,当我们在每一个当下都诚实面对内心的声音,风格便会像春天的花,在无人刻意浇灌的地方,开出最动人的模样。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏