是的,您提到的这个情况确实发生了。本土户外运动服装品牌"探路者 (Toread)" 正在积极筹备首次公开募股(IPO),其2022年的销售额达到了18亿元人民币,这使其成为中国领先的户外品牌之一。

然而,就在探路者高调宣布IPO计划,并提交招股说明书后,其"公司名称“探路者”"却意外地引发了广泛的争议和讨论。

争议的焦点主要集中在:

1. "名称的相似性":许多消费者和网友指出,“探路者”这个名字与全球知名的户外品牌"北面 (The North Face)" 在中文语境下的发音和含义非常相似。北面在中国市场拥有极高的品牌知名度和市场份额。

2. "商标侵权风险":争议的核心在于,探路者需要证明其名称“探路者”具有足够的显著性,能够与北面的品牌名称区分开来,以避免在商标权上产生纠纷。如果北面认为探路者的名称对其构成了不正当竞争或侵权,可能会对探路者的IPO和市场拓展构成重大障碍。

3. "品牌定位与混淆":对于消费者而言,相似的名字可能导致品牌混淆,尤其是在户外运动这个相对小众但竞争激烈的市场中。这可能会影响探路者的品牌形象和市场定位。

4. "IPO进程的影响":这场围绕名称的争议无疑给探路者的IPO进程蒙上了一层阴影。监管机构在审核IPO时

相关内容:

4月28日,伯希和户外运动集团股份有限公司向港交所递交上市申请。

根据招股文件披露,伯希和品牌成立于2012年,专注高性能户外服饰及装备,产品涵盖服装、鞋类以及装备及配饰,定位于兼顾城市通勤与户外探险需求的生活方式品牌。

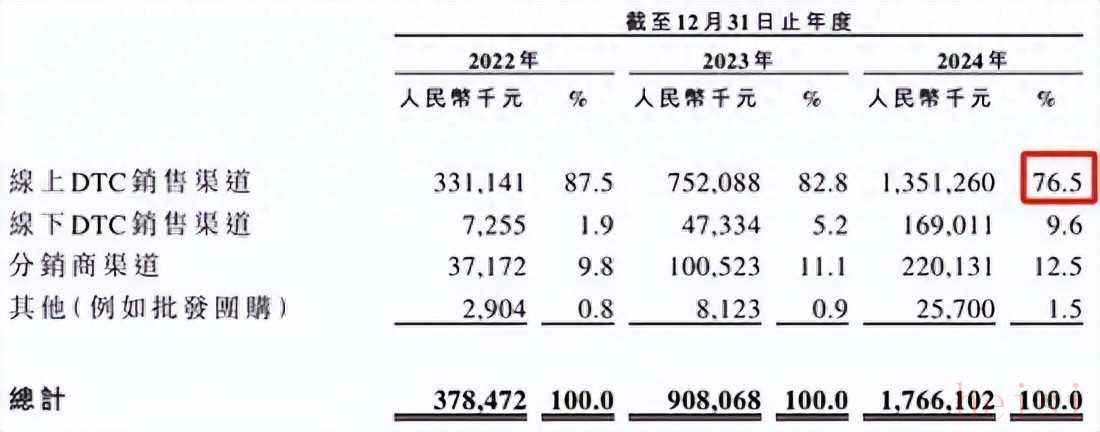

从业绩来看,2022-2024年,伯希和的收入分别为3.78亿元、9.08亿元、17.66亿元;毛利率分别为54.3%、58.2%、59.6%;净利润分别为2431.1万元、1.52亿元、2.83亿元,复合年增长率为241.27%。

根据弗若斯特沙利文的数据,以2024年零售额计算,伯希和已成为中国内地市场三大本土高性能户外服饰品牌之一,市场份额达到5.2%。

目前,伯希和采取线上线下融合的销售模式:在线上,主要依托天猫、抖音、京东等平台自营旗舰店,2024年线上销售额占比超过76%。

在线下,截至20224年底公司已在内地布局146家门店,未来计划继续扩展线下零售网络。

此外,伯希和特别强调其自主开发能力。旗下PT-China技术平台专注于面料创新、防护科技及功能设计,被公司视为差异化竞争的重要壁垒。

此次赴港上市,募资用途主要用于加大研发投入、提高品牌知名度、强化多渠道销售网络、提升数字化能力等。

就在伯希和冲刺资本市场的关键时期,关于品牌命名的质疑声却在近日骤然升温。

据财通社援引南都报道,有网友翻出2015年4月1日某微信公众号推文截图,内容写道:“1878年,一个名叫保罗·伯希和的男婴出生于法国巴黎。1908年,他前往中国敦煌石窟探险,购买大批敦煌文物,带回法国。1991年,为了纪念并传承其伟大的户外探险精神而创立了PELLIOT(伯希和)品牌。”

来自敦煌市文体广电和旅游局、敦煌市文化馆等的官方发文曾指出,保罗·伯希和在1908年敦煌之行中,非法得到7000多件文书和400多件绢画等艺术品。

虽然伯希和目前在官网中宣称,品牌源于“伯牙抚琴,高山流水”的传统故事,强调人与自然的连接,但品牌名称与这段敏感历史存在联系,引发了网民争议。

在股权结构方面,截至最后实际可行日期,刘振、花敬玲夫妇分别直接持有已发行股本总额约35.1%及28.08%,二人共同控制伯希和约63.17%的表决权。自伯希和成立以来,二人在该公司的管理及营运方面采取一致行动。此次IPO完成后,二人将继续为伯希和的一组控股股东。

此外,利辛利伯和腾讯投资分别持股伯希和11.1%与10.7%,为第三、第四大股东。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏