您提到的赵心童频繁接代言的现象,可能与多个因素有关,而不仅仅是“没有人为他兜底”这一单一原因。以下是一些可能的原因:

1. "商业价值与市场机会":随着竞技体育的发展,尤其是羽毛球等项目在国内的受欢迎程度,运动员的商业价值日益凸显。赵心童作为顶尖羽毛球选手,自然拥有吸引品牌合作的潜力。频繁接代言可能是品牌方看到了他的市场价值,希望借助他的影响力进行推广。

2. "提升知名度和曝光度":在竞技体育领域,即使是最顶尖的选手,也需要通过各种方式维持和提升自己的公众形象和知名度。商业代言是增加曝光、扩大影响力的有效途径之一。

3. "经济需求":高水平竞技体育训练、比赛、恢复等都需要巨大的投入。退役后的生活也需要经济来源。在职业生涯中或结束后,通过代言等方式获得收入是许多运动员的常见选择。

4. "职业生涯阶段":运动员的职业生涯有起伏,可能处于上升期、巅峰期,也可能面临瓶颈或考虑退役。频繁接代言可能反映了他在特定职业生涯阶段对商业机会的把握。

5. "个人意愿和选择":运动员本人也可能对商业活动有兴趣,或者希望通过代言来实现个人价值。

至于“没有人为他兜底”的说法,这更像是一种猜测或外部解读。在竞技体育中,运动员、经纪团队、俱乐部、赞助商之间通常存在复杂的合作关系。虽然可能没有某个

相关内容:

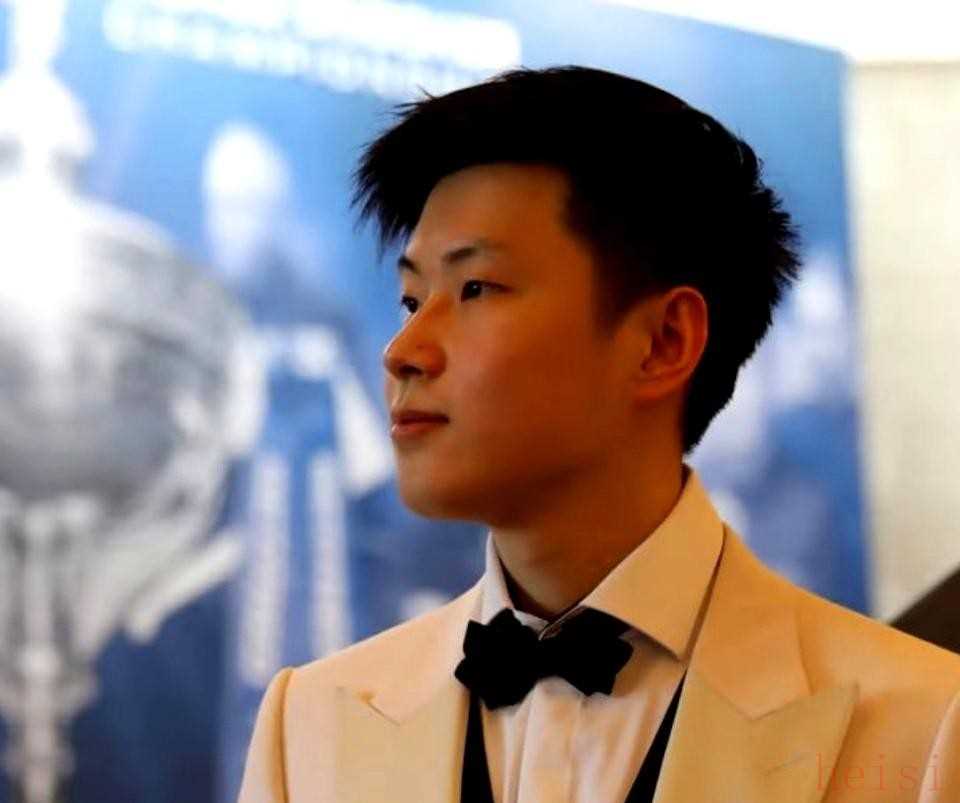

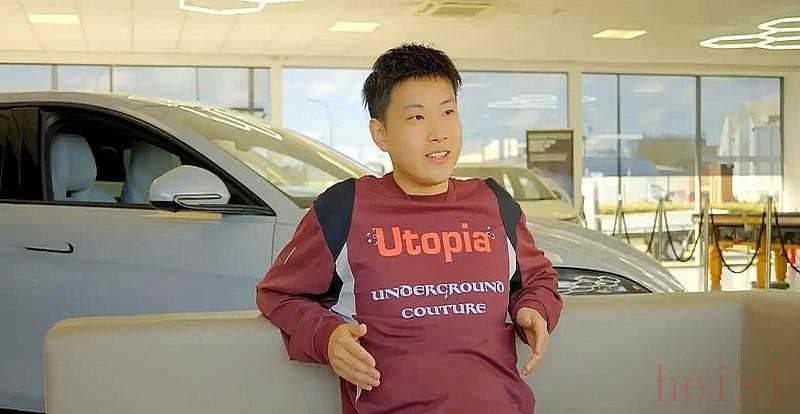

年初接了比亚迪的广告,没过多久,腾势Z9GT的合作也来了。还有些运动品牌,甚至理财APP,都找到他。外面有人看见了,开始说话,说他是不是“飘了”,有点变了?其实那些代言费,没有一分钱是用来享受的,它们一到账,就直接转到专门的训练账户。

那个账户的钱,就是为了保证下一场训练,下一次比赛。国内打斯诺克,不像别的体育项目,没有俱乐部给你开工资,更别提什么体制内的保障。想继续打下去,想保持水平,每一分钱都得自己去挣,自己去算。丁俊晖运气好,很早就遇到了愿意支持他的赞助商,傅家俊在香港,也有那边的资源帮助他。

赵心童能靠谁?只有他自己。不接这些广告,结果会怎样?可能就要节省开支,买便宜点的机票,或者少请几次教练。这样一来,训练的质量下去,比赛的状态就很难保证,水平掉链子是迟早的事。打球这件事,说白了它就是一份工作,任何工作的前提,都是得先把自己养活。

50万英镑的冠军奖金,扣掉各种税款,最后拿到手里的,只有26万英镑,这笔钱,如果省着点用,大概能支持他五年的开销。

钱的事

这份工作开销很大,比如去英国训练,一年的费用就是一笔不小的数目,大概要花掉三四十万人民币。对于一个普通家庭来说,这笔钱不是小数目,需要父母咬着牙才能坚持下来。奖金听起来很多,但它不是纯收入。钱一到账,团队那边会先处理税务问题,然后是教练的费用,世界各地飞来飞去的机票钱,参加比赛住酒店的钱,还有球杆这些器材的维护和更换费用。

一层层扣下来,最后能真正进到自己口袋里的,根本剩不了多少。这点钱,根本不够一个职业选手再毫无顾忌地折腾几年。所以冠军的头衔听起来很风光,很闪耀,但是银行卡里的数字,才是最真实,最诚实的。它告诉你,你还能走多远。

禁赛的那两年,日子最难过。没有比赛可打,就意味着没有任何奖金收入。开销却一天都没有停。在英国的学费要交,租房子的钱也要交,银行卡里的存款数字,就那么一天天往下掉,像个漏水的桶,堵也堵不住。那个时候,要是换成别人,可能早就撑不住,转行去做别的事情了。

家里的事

朋友圈里的人,在他夺冠那天,都在转发消息,喊他“天才少年”,用各种好听的词夸他。可是,没有人会去提他背后那些看不见的事情。他爸爸妈妈为了支持他练球,把家里最大、最开阔的那间房给彻底改造了。

那个房间,原本是家里的客厅。为了放下一张标准的斯诺克球台,沙发、电视机……所有家具都搬走了。整个房间里,最后就只剩下一张球台,还有悬在球台上方的那盏吊灯。这个状态,一保持,就是十几年。他小时候个子小,胳膊不够长,够不着球台,怎么办?他爸妈就找来两块厚实的木板,让他垫在脚下,就那样站上去接着练。

打球的事

他没有放弃。硬生生从最底层的资格赛开始打,一场一场地拼,一个一个地赢。他用四站比赛的冠军,还有两杆完美的147满分杆,才为自己重新换回了一张通往世锦赛的宝贵门票。这个过程有多难,只有他自己知道。

看到那条关于奖金的消息时,脑子里真的响了一下——原来世界冠军,也要这么仔细地计算自己的生活费,也要为钱的事情发愁。这跟我们想象中的冠军生活,差得太远。冠军的光环是很亮,但那只是聚光灯下的瞬间,生活是关了灯之后,日复一日的柴米油盐和账单。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏