这话说得很有意思,确实反映了一种现象:很多国际大牌虽然产品线丰富,但在某些特定方面(比如对亚洲人脚型的理解、某些特定场景下的需求满足等)可能不如一些深耕本土市场的品牌。

“撞鞋N次后才发现”也点出了消费者的一种真实体验——不断尝试,最终找到了更适合自己的。

那么,哪些品牌可能更“懂中国脚”呢?虽然“懂”是一个比较主观的概念,但通常可以从以下几个方面来看:

1. "更贴合亚洲脚型设计:" 部分国内品牌在设计初期就更多考虑了亚洲人(特别是中国人)的脚长、脚宽、足弓高度等普遍特征。

2. "更贴合本土使用场景:" 中国的城市环境、气候、以及人们的生活习惯(如通勤、步行、运动类型)可能需要特定的鞋款功能。

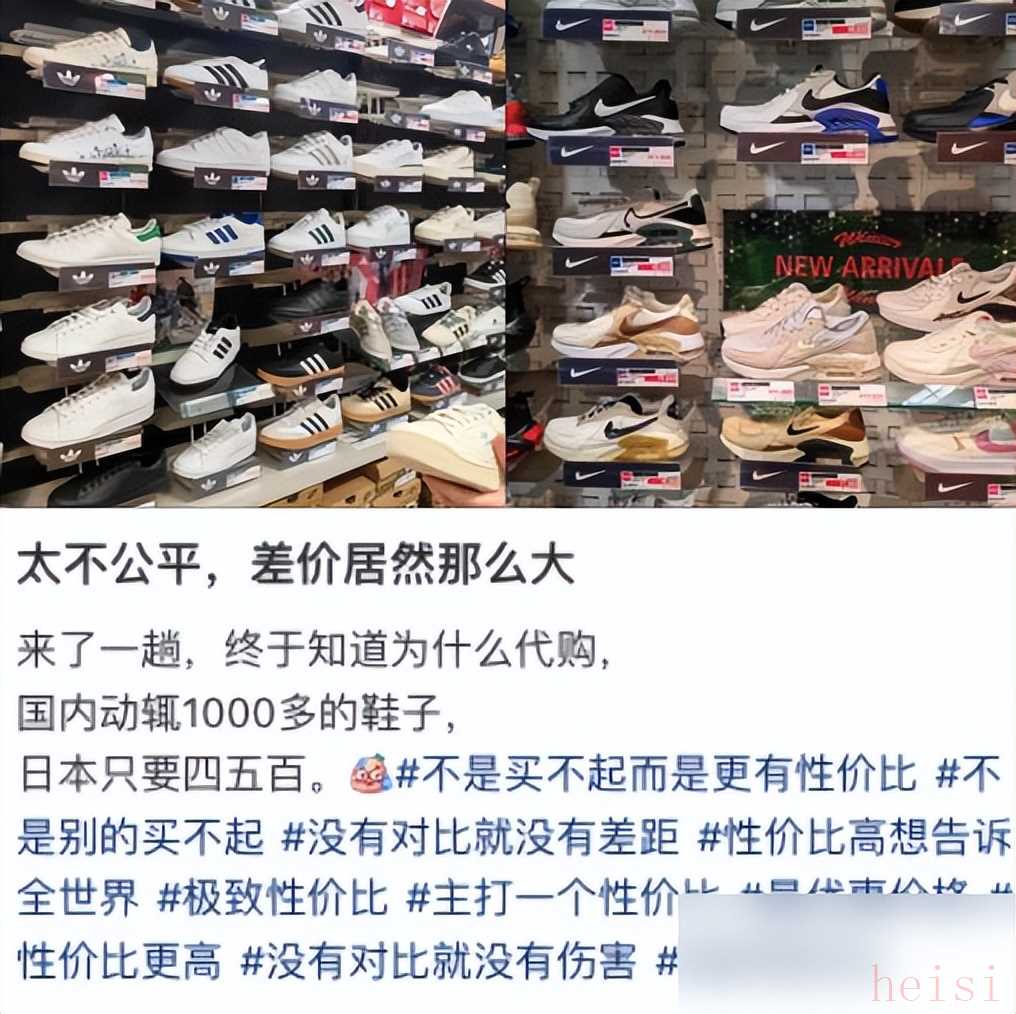

3. "性价比高:" 在满足基本需求的前提下,国内品牌往往能提供更有竞争力的价格。

4. "快速响应市场反馈:" 本土品牌通常对消费者的反馈更敏感,能更快地调整产品或推出新品。

基于这些理解,以下5个(或类似的)品牌常被提及,认为在某种程度上更“懂中国脚”或更受中国消费者青睐:

1. "李宁 (Li-Ning):"

"原因:" 作为中国本土的体育品牌龙头,李宁对国人的运动习惯和

相关内容:

咱中年男人穿鞋,图的就是个“舒服得踏实、省心不闹心、有点小个性”,可阿迪耐克的热门款,偏生把这三点都给揉碎了——要么鞋型挤脚,要么撞鞋像撞衫,要么假货泛滥得让你怀疑人生。倒不如转头看看国产或小众品牌,人家才是“把钱花在刀刃上”,把“懂中国人的脚”写进了每一针每一线里。

阿迪耐克的热门款,色彩总像“没摸准中年人的脉”:要么是AJ的亮橙、荧光绿,穿出去像“移动的警示灯”,跟咱沉稳的气质压根不搭;要么是贝壳头的黑白灰,单调得像“复印纸”,撞鞋率比广场舞队形还高。咱要的不是“招摇”,是“低调的高级”——你看李宁烈骏的新配色,深灰带点浅蓝的渐变,像把雾霾天的云揉进了鞋里,上脚显脚小,配西裤、牛仔裤都像“量身定做”;凯乐石Fuga Pro的军绿,带点做旧的质感,像“穿了件户外风的西装”,日常通勤不扎眼,周末爬个小山也能hold住,连路过的大爷都得回头看两眼:“这鞋挺有样儿。”

阿迪的Boost、耐克的Air Zoom,设计上总强调“科技感”,可鞋型偏窄得像“给欧洲人做的”,咱中国人的宽脚穿进去,脚趾头都得“挤成一团”——我有次穿阿迪的Ultra Boost去逛商场,走了半小时,脚趾头都麻了,脱鞋一看,趾头印子深得像“被门夹了”。可国产的多威战神2代呢?鞋头圆滚滚的,像给脚趾留了个“小房间”,宽脚穿进去,每根脚趾都能舒展开;鞋身的编织鞋面,是那种高强度的,不像阿迪的编织布,稍微勾到点东西就破个洞。还有探路者的GORE-TEX鞋,鞋面连个大logo都没有,就鞋舌上有个小标,像“藏在衣服里的手表”,穿去上班,同事问“这鞋不错,什么牌子?”,你说“探路者”,他哦一声,心里准想“这人挺懂行”。

细节这东西,最能看出牌子是不是“真懂中国人”。阿迪的Boost鞋底,夏天穿久了容易发黄,像沾了层泥,擦都擦不掉;耐克的Air Zoom鞋底,踩个水洼,里面的气垫就像“漏了气的气球”,软塌塌的。可国产的EVA混合发泡鞋底,不仅软,还耐脏,穿一个夏天,用湿毛巾擦一下,跟新的似的;李宁烈骏的双密度中底,内侧有块硬邦邦的TPU,像给脚装了个“小支架”,我这种有点足外翻的人,穿它走一天路,膝盖都不酸。还有凯乐石的Vibram大底,比阿迪的马牌橡胶还耐磨,我穿它走了三个月的柏油路,鞋底连个划痕都没有——这才是“把钱花在该花的地方”。

阿迪的AJ适合街头耍酷,可你穿去上班,总觉得像“穿了双运动鞋的小年轻”,跟办公室的氛围格格不入;耐克的Air Zoom适合跑步,可你穿去买菜,鞋底太轻,踩个烂叶子都能滑一下。可国产的牌子,像凯乐石Fuga Pro,既能穿去上班,又能穿去爬小山,鞋底的抓地力,下雨天走湿滑的石板路,都跟“粘在地上”似的;多威战神2代,穿去跑步,缓震刚好,不软不硬,像“踩在棉花上但又有支撑”,比耐克的训练鞋更耐穿;探路者的GORE-TEX鞋,下雨天生穿,脚里都不带湿的,比阿迪的防水鞋舒服多了——阿迪的防水鞋,穿久了脚闷得慌,像“捂了块湿毛巾”。

阿迪耐克的钱,三分之一是广告费,三分之一是代言费,剩下的才是鞋子本身。可国产的牌子,把钱都花在了“让脚舒服”上——宽鞋型、耐脏鞋底、支撑性好的中底,还有低调的设计。穿这样的鞋,你不用怕撞鞋,不用怕假货,不用怕脚不舒服,这不就是“钱花在刀刃上”吗?

咱中年男人,不是不喜欢品牌,是不喜欢“为品牌买单”。与其穿双挤脚的阿迪耐克,不如穿双懂你的国产鞋——毕竟,鞋是穿给脚的,不是穿给别人看的。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏