确实如此。上海作为中国的时尚之都和奢侈品消费重镇,汇集了全球绝大多数一线奢侈品牌,从香榭丽舍的宏大旗舰店到新天地里的小众精品店,选择丰富得令人眼花缭乱。

然而,总有那么一些品牌,它们如同“时装隐士”一般,选择性地、低调地出现在上海,甚至可能只在特定的场合或为特定的客户出现。它们可能因为以下原因而显得“稀缺”:

1. "极低的产量和极高的收藏价值":这类品牌往往专注于手工制作,产量稀少,更接近艺术品或收藏品,而非日常穿着的时装。它们可能只在高级定制服务、私人销售或非常偶然的买手店/展览中出现。

2. "独特的品牌哲学和目标客群":有些品牌坚持其独特的理念,不为迎合大众市场而生产,目标客群极为特定和隐秘。它们可能只服务于少数资深藏家或与品牌理念高度契合的顾客。

3. "历史渊源或特殊合作":某些品牌可能只在特定的历史时期或与上海的某个特定文化场景产生联系,之后便鲜有露面。

4. "运营策略":有些品牌可能选择性地在全球布局,刻意避免在所有城市都开设大规模店铺,保持其神秘感和稀缺性。

提到上海的“时装隐士”,有几个例子常被提及:

"A.P.C. (Atelier普利文

相关内容:

总能在快节奏的潮流中发现这样遗世独立的品牌。

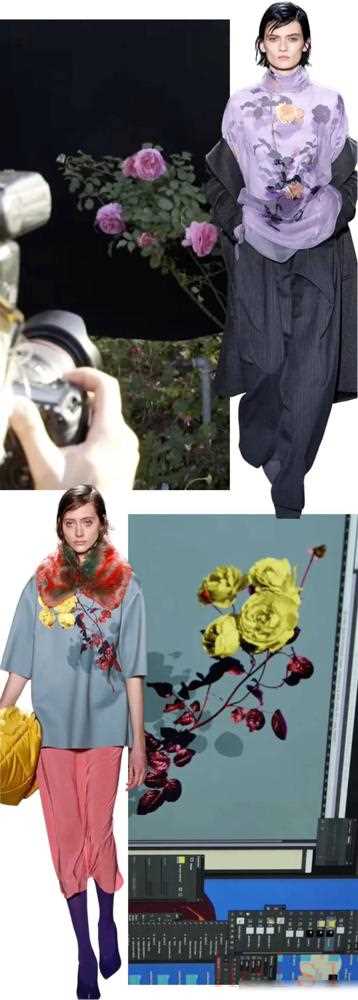

Dries Van Noten那双德训鞋最近刷屏时尚圈,反倒让我更想聊聊这个坚持了39年的“时装隐士”——不靠logo刷存在感,偏偏用植物染艺的裙摆、藤蔓刺绣的羊毛衫征服真正懂行的人。买不到现货的麂皮德训,本质上买的是他们“十年衣橱”的设计信仰。

年轻时跟风追过太多季抛爆款,现在反而更珍惜这种能穿出时光痕迹的单品。

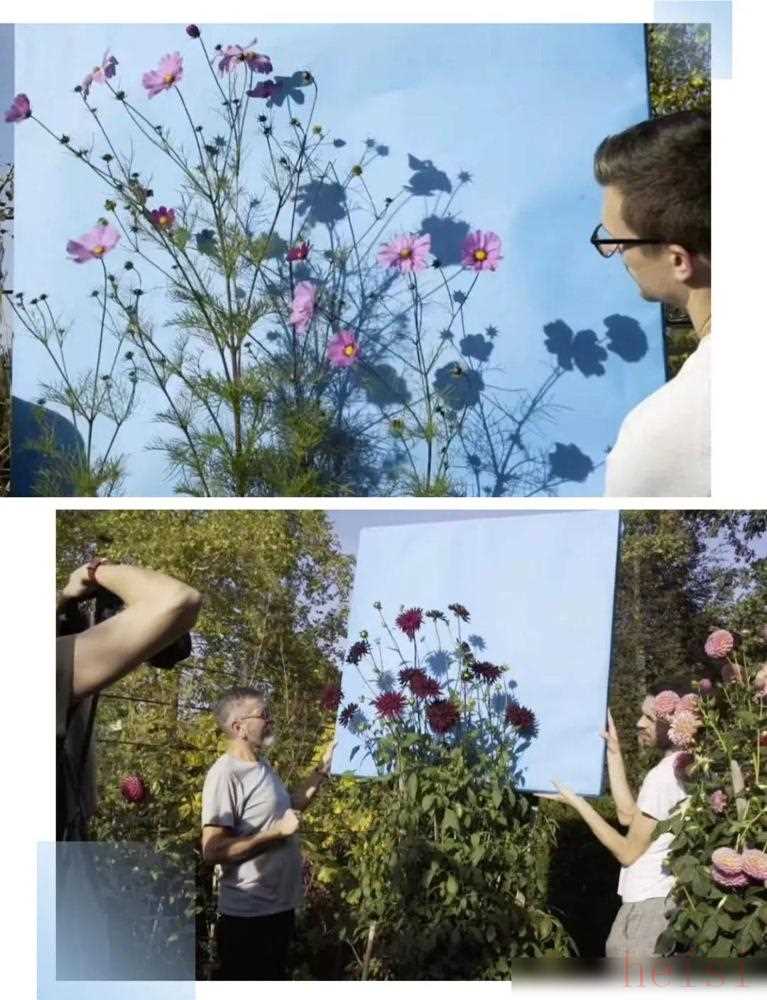

就像DVN的印花灵感源自自家花园,看似柔弱的芍药月季在布料上舒展成永恒的美,这种把生活沉淀成艺术的功力,不是靠广告能砸出来的。

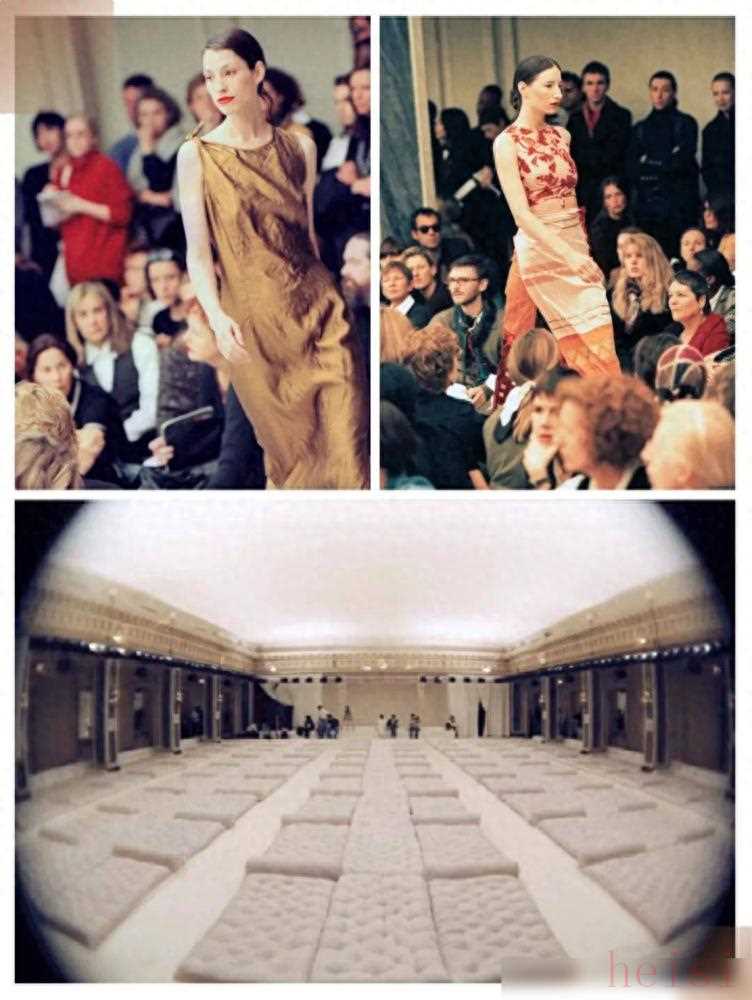

连秀场布置都要用床垫枕头制造居家浪漫,品牌骨子里的松弛感实在难得。

比起疯狂扩张门店的奢侈品牌,DVN对商业化的克制反倒成了稀缺性密码。

毕竟在这个网红探店都要穿新款撑场面的时代,敢不做早春系列、不推香水线,甚至让消费者为了一双鞋辗转反侧的设计师,反而有种“爱买不买”的硬气。

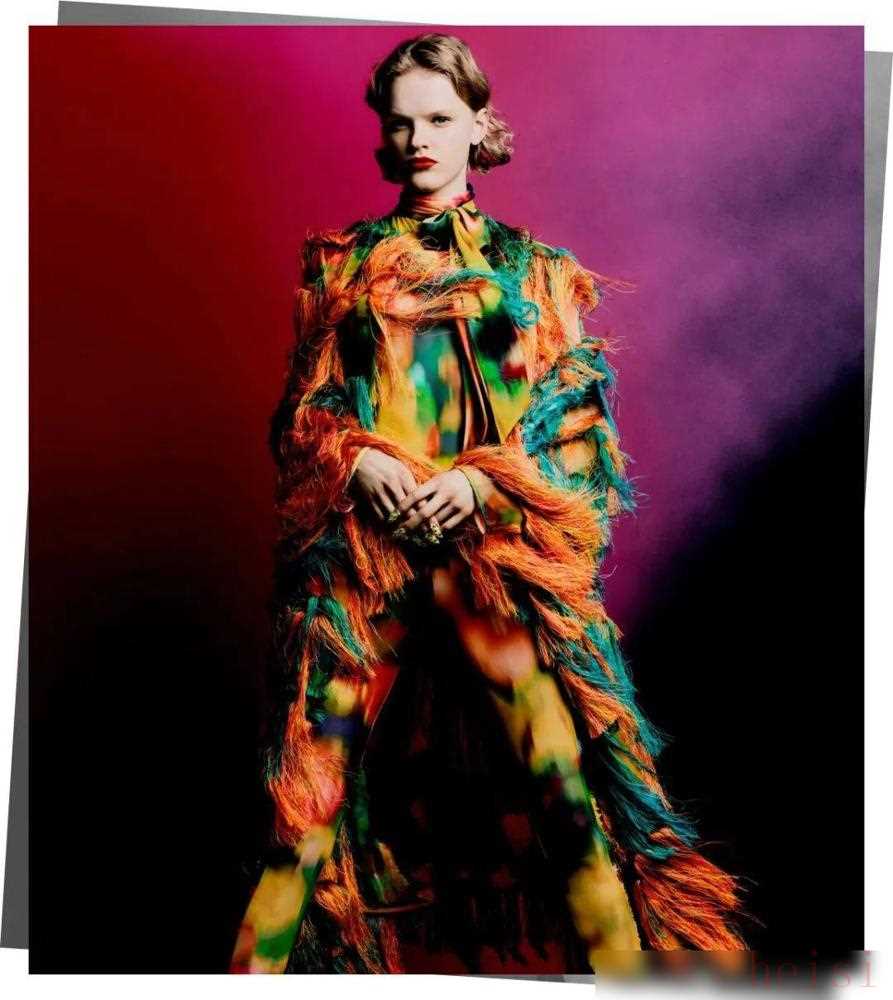

说到底,真正的奢侈是能把红绿配色处理得毫不艳俗,让实穿性与艺术性像植物根系般自然缠绕。

作为中年人,衣柜里早该有几件这样的单品:不是让人一眼看穿价格,而是经得起第二眼琢磨。

下次若在上海偶遇DVN专柜,或许会想起设计师那句“成衣必须务实”——毕竟最好的穿搭态度,本就不该被喧嚣裹挟。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏