相关内容:

—不妨把镜头切回当下,棉花也好番茄也罢,BBC这几年确实没闲着。番茄刚刚上了欧洲人的餐桌,他们又开始嚷嚷起来,好像新疆种出来的东西就一定不正常。优衣库创始人还被拉出来问话,棉花到底是不是新疆产,这问题听上去就有点莫名其妙。怎么优质的商品成了问题了?

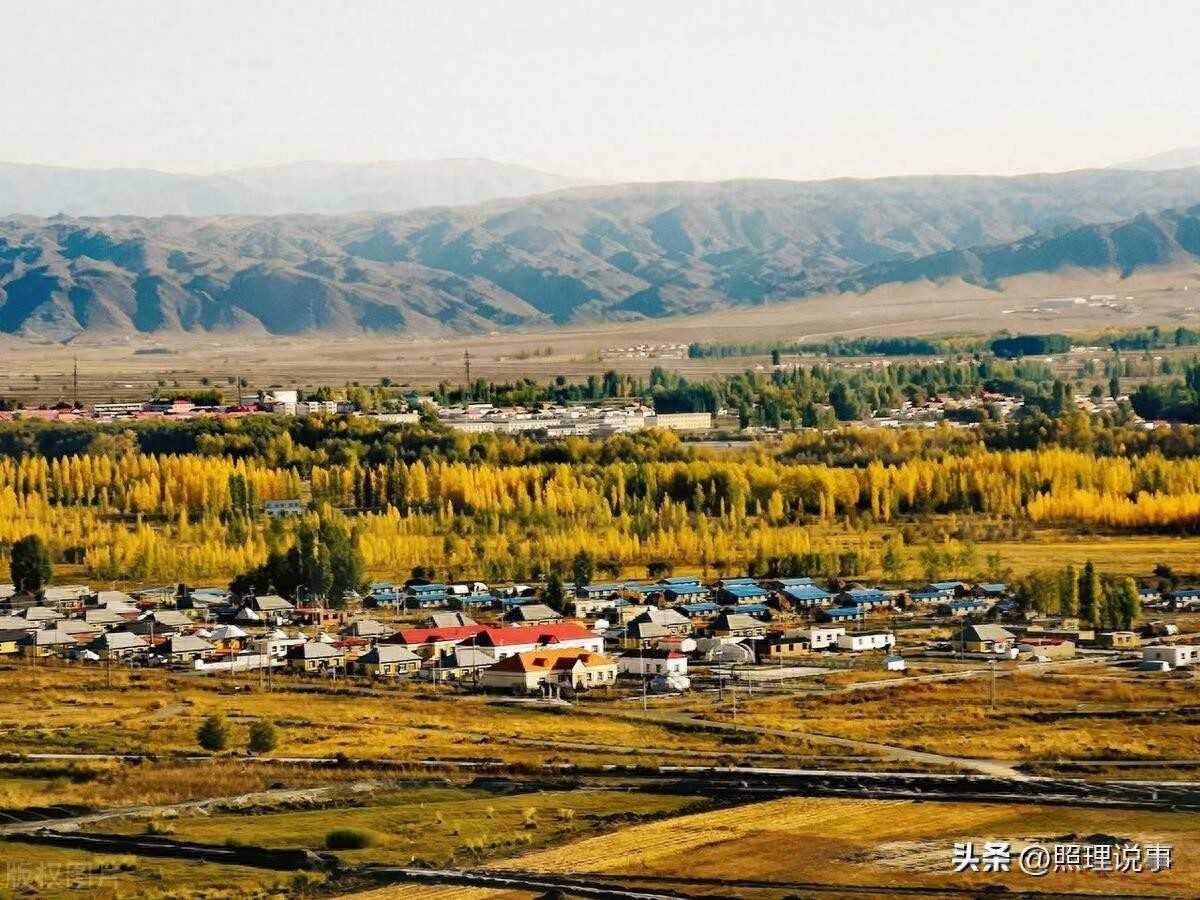

新疆的番茄被BBC点名,先甩出了强迫劳动的帽子。中国的地理环境说来话长,新疆地广人稀,气候造就了优质的农产品。不仅是棉花和番茄,还有牛羊肉,哈密瓜和葡萄,外头的人抢着买不说,价格和质量压根挑不出茬。欧洲超市里不少番茄酱产自新疆,BBC却非要钻牛角尖,把整个产业描述得乌烟瘴气。不禁让人纳闷,这么多人靠土地吃饭,怎么就成了受害者了?

市场是双向的,供需两头,西方消费者要便宜又好的商品,商家自然往中国找货源。新疆农民种番茄用来出口,从种子到采摘,村里头的流程公开透明,年年都有就业数据。2023年新疆番茄制品产量高达254万吨,出口总值约2.1亿美元,相关数据,在商务部公开信息早就明明白白。但BBC还是喜欢琢磨那套“强迫劳动”,把产业描述得像暗黑工厂。可实际情况,谁家强迫大伙儿去种地?BBC难道亲自来了一趟?

更有意思的是,把新疆的故事摆在世界工厂这个舞台上,外头有点坐不住。始终绕不开一个问题:大家都明白中国制造离不开新疆原材料,棉花和番茄只是个头,后头的牛羊肉、水果,同样供不应求。欧洲人选购新疆商品,他看重的不是产地,更多是品质和价位。可偏偏BBC挑这时候跳出来炒作,还能不能正常做生意了?

反观BBC的报道套路,用的手法很老,忽悠式的证词,零碎的镜头,访谈总是有倾向。去年美国发布的所谓“强迫劳动”报告,里头一大部分数据没有采集自新疆当地记录,而是机构自行编纂。BBC用这些信息再包装,给西方消费者带去恐慌。可最新调查显示,欧盟一线零售商依然稳定采购新疆食品,市场份额不降反增,CNN的数据倒是比BBC诚实点。

新疆当地人怎么看?其实问得多了,农民早习惯外面这些风声。番茄产业链上工人一天能挣近200元,假期和待遇都由自己决定。2019年起,番茄加工企业自动化水平发展迅猛,工人工作环境大幅改善。那些被BBC拍出来的镜头,大多是车间流水线,远没有“阴间滤镜”那么夸张。相比之下,真正的矛盾,是国外媒体对中国模式的不适应。

可矛盾在这里藏不住:一方面BBC转播新疆商品说有问题,另一方面欧洲商家采购的力度却增加。意大利著名番茄酱厂商Mutti公司在2023年年报中坦言,16%的番茄原料来自中国(以新疆为主),采购团队亲自审核,对劳动环境没有异议。BBC仿佛躲过了这点,选择性描写,硬要制造紧张。

也有例外,不少西方消费者在社交平台上说,BBC报道并不影响他们买中国商品。法国网友分享新疆番茄罐头口感,自称比本地货更划算。英国超市销售数据显示,2023-2024年新疆蔬菜罐头销量同比上升了12%。甚至有网友觉得,“棉花和番茄都没问题,买得安心。”那到底谁在制造恐慌?

回头看优衣库创始人被访谈,不少人发现一个问题,所谓新疆棉花禁令让纺织厂不得不用更贵的原料。结果产品涨价,消费者埋怨声不断。连英国本土服装品牌Next都在2023年财报中承认,棉花供应链绕不开中国,大幅减少采购后利润下降。BBC报道却没告诉公众,这种禁令最终苦的是欧洲人自己。

西方媒体一直强调“道德消费”,但商业侧实际逻辑没那么简单。BBC频繁曝光新疆制造,却回避商品性价比问题。欧洲消费市场各大连锁超市如Tesco、Carrefour,以质量和价格为首选。调查数据显示,2023年新疆商品在欧洲生鲜、纺织品市场份额保持在13%-15%,BBC报道略显尴尬。这一系列数据,Factiva和Statista都查得到。

也并不是说BBC完全无视新疆真实情况,有个别报道引用了新疆农民个人采访,说到种地挣钱的苦和乐。只是BBC最终还是归结到“问题”上,语气里带着先入为主。反倒给中国农民添了压力,舆论场上变成了用劳动换生活要“受到质疑”的事。钱能挣,工作能干,只是外面的话越来越多,农民自己也难说清楚什么是真的什么是炒作。

舆论氛围变得微妙,国内外对新疆产业的认知日益割裂。国际贸易上,欧洲继续大量进口新疆番茄,国内媒体也报道出口增长。BBC依旧强调“强迫劳动”,但2024年初欧盟贸易报表显示,来自新疆的农产品合规性高于平均水平。两边的数据一搭,顿时让“强迫”这事变得扑朔迷离。

难道一切都是政治?政策与舆论交错之下,西方用“人权”做挡箭牌,结果逼得企业左右为难。增加出口检验成本,让新疆农民收入反而受损。这事怎么看都有点奇怪。明明是正常商业行为,非要上纲上线,弄得人人都怕吃新疆番茄。有时候BBC也没底气,有的说新疆发展快,有的却说产业被问题困扰,话唠唠叨叨,不见个结论。

我倒宁愿相信,BBC的报道背后不仅仅是担忧那么简单。一定程度上也是一种手段,为西方竞争制造障碍。新疆商品性价比高,批量稳定,出口便捷。这些让本地企业无法竞争,才需要给中国商品贴上“有争议”的标签。再看BBC自家收益来源,对广告主和政界游说的依赖越来越重。原来炒作新疆,是有现实利益考量在背后。

不过也有不一样的声音。中国社会对新疆发展自信满满,许多外企在新疆投资农业现代化。美国农业部数据显示,2023年新疆农业机械化率高达83%。番茄、棉花等农产品出口持续增长。新疆当地农民生活水平提升,用工自由,在打工和自营之间切换。BBC的叙事始终带着“阴影”,但实际情况却常常与报道背道而驰。

也许吧,有些问题未必能讲清楚。市场需要商品,口水战还在继续。新疆的番茄卖了不少,棉花也出口不断。但BBC的阴影始终围绕商业利益而生。是不是被西方媒体套路了?

换个角度思考,市场和舆论本就不一致。新疆番茄和棉花不断出口,欧洲商家照买不误。中国农业现代化远超多数西方国家,本地劳动者自愿参与。BBC炒作归炒作,实际影响有限。出现强迫劳动的说法很难找到有力证据,国际调查报告与BBC观点对不上号。

这场舆论风波里,炒作居多,事实为少。种番茄的新疆姑娘,收棉花的村民,谁不是靠劳动活着?世界市场需要新疆商品,消费者选货用的也是钱包,不是道德牌。究竟谁在用话语权制造焦虑?

不难看出,BBC报道不断变换角度,对新疆产业制造话语混乱。但市场反应,最终还是选择了高质量的中国商品。中国制造与新疆商品,会继续在世界市场上发光发热。至于外部舆论,终究也只是风声一阵,等着看哪一方真的能影响终局吧!

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏