Okay, "Sigma 17" is a bit ambiguous, as it could refer to several things. To give you the best information, could you clarify what you mean by "Sigma 17"?

Here are a few possibilities:

1. "Sigma-17 (Sigma-17 Corporation):" This is a fictional corporation in the "Metal Gear Solid" video game series. It's a private military company that acts as a counterpunch to the United States military, often appearing as antagonists or opposing forces, particularly in the "Metal Gear Rising: Revengeance" subseries.

2. "Sigma-17 (Sigma-17 Project):" In the "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots", Sigma-17 is a project within the private military company "Desperado Enforcement LLC (DEVGRU)". It involves the development of the "Mark II Night Raven exoskeleton", a successor to the Mark I.

3. "Sigma-17 (Real-World Context):" Could you be referring to something else entirely? Perhaps a specific scientific project, a military designation (though less common), a product code, or something else?

4. "Sigma-17 (Mathematical/Statistical):" It might be a reference to the 17th term in a sigma notation sequence, or related to statistical analysis involving sigma (standard deviation).

"Could you please provide more context?" Knowing the source or the topic you're interested in will

相关内容:

作为其Art系列针对APS-C无反相机的首款标准变焦镜头,Sigma 17-40mm F1.8 DC Art 除支持 Fujifilm X、Sony E、 L-Mount 系统外,更是 Sigma 首支支持 Canon RF 系统的 Art 系列镜头。 在 Canon 没有自家的 APS-C 大光圈标准变焦镜下,加上此镜相当吸引的 HK$6,820 定价,到底这支镜头的表现能否突围而出? 质素又有否将货就价?

Sigma 17- 40mm f/1.8 DC Art(X mount 左 & RF mount)

另辟战线避开正面冲突

Sigma 多年来用家们都欣赏他们高性价比的产品,由菲林年代的 Sigma 21-35mm F3.5-4 他们一直以来都设计一些原厂没有的独特产品来建立用家们对其光学设计的信任。 去到数码单反年代,Sigma的野心更大,推出的不少定焦镜如 50mm F1.4 EX DG HSM、 30mm F1.4 EX DC HSM 等,规格上与原厂正面冲突,但凭借出色的光学表现与吸引的定价,反应均叫好叫座,为 Sigma 的高规格镜头带来口碑。

来到无反相机年代,不少相机品牌的自家镜头在定价上比以往更为进取,以吸引用家选择他们的相机系统,独立镜头厂的性价比优势受到一定影响。 而独立镜头厂的应对方法,就是重回菲林年代的旧路,推出原厂没有的独特产品,不过产品定位就比以往更为高级。

配合不同的机身 都不会产生违和感。

以这支 17-40mm F1.8 DC Art 为例,等效焦距为 25.5-60mm (Canon 版为 27.2-64mm),以标准变焦镜来说远摄端焦距稍短,但就换来 F1.8 超大恒定光圈,比传统 F2.8 光圈变焦镜大了约 1.5 级光圈。 另一方面为了回应市场上各大APS-C用家的需要而推出,此镜的品牌对应史无前例地齐全,一推出已经有齐 Fujifilm X、Sony E、 L-Mount 以及 Canon RF 接环版本,实行多线发展大杀四方。 而且定价更是相当进取,相比 Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR II 及 SONY E 16-55mm F2.8 G 都有一定优势。 新镜更大光圈,但质素上又能否为大家带来惊喜?

上手触感

镜头外观延续Sigma Art系列的金属质感,上手感觉十分高级。 在单反年代时有人会笑称Sigma的产品像哑铃般重,但来到无反年代已经大有改善。 Sigma 17-40mm F1.8 DC Art 重量为 525g,比起比起上代 Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art(810g)轻了超过 35%! 跟其他类似产品如 Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR II(410g)、 SONY E 16-55mm F2.8 G (494g) 比较,Sigma 17-40mm F1.8 DC Art 在重量方面亦算是接近,以 F1.8 大光圈镜头来说,已经算是相当难得,绝对能够提升用家日常带他外出拍摄的欲望。

Fujifilm X、Sony E、 L-Mount 版本都设有光圈环。

Canon RF Mount 版本的控制环手感亦不错。

此镜头在不同接环版本设计上都有少许分别,其中索尼 E、Fujifilm X 及 L-Mount 版本配备光圈环,同时支持无段或有段切换,方便视频拍摄。 Canon RF 版本就将光圈环改成控制环,符合 Canon 原厂设计。 镜身按钮就十分齐全,设有AF/MF切换开关及两个可自订AFL按钮,支持横向及纵向拍摄时的便捷作。 一如以往Sigma 于遮光罩位置做了一个双轨道设计,方便用家快速安装,十分贴心。

遮光罩双轨道设计。

现今的标准变焦镜,大多采用外变焦设计,好处是收纳时可减省体积,但亦有人不喜欢外变焦镜在进行俯仰角度长时间曝光时,镜头可能会因地心吸力伸缩,同时亦可能会增加入水入尘的风险。 Sigma 17-40mm F1.8 DC Art 就罕有地提供镜头内变焦设计,除了可减低以上的外变焦问题外,影片制作人上稳定器或者拍照时上三脚架,都不用担心需要重新调教平衡。

当然有不少用家认为如果有镜身防震会更好,不过其实很多原厂的同类镜头都没有提供以减少镜头重量。 而且用得这类专业镜头的用家,大都会使用较为高阶而且有机身防震的 APS-C 相机,相信机身防震再加上 F1.8 大光圈都经已有足够实用性。

f/1.8、1/4000s、ISO 500、40mm于大背光的情况下仍然能够保持良好对比度

对焦与控

镜头搭载Sigma的HLA(高响应线性致动器)马达,自动对焦快速而宁静,配合新款相机的AI主体追踪算法,适合动态摄影及单人稳定器作。

内变焦及低呼吸效应设计有效减少变焦或对焦时的视角变化,对于影片创作者尤为实用,特别是搭配稳定器或三脚架拍摄时,相当适合用于单人作或纪录片制作。 两个AFL按钮位于镜身侧面及顶部,支持自定义功能,如AF锁定或启动追焦,增强作灵活性。 而 Canon RF 版本的控制环,则可以用来控制光圈或者曝光补偿等,增加拍摄时的灵活性。

两个 AFL 按钮位于镜身侧面及顶部,支持自订功能。

光学表现

虽然Sigma有上一代 18-35mm F1.8 累积下来的技术,但小编依然好奇到底扩展了广角及望远端后 (相对旧款) 的 17-40mm F1.8 DC Art 于 F1.8 光圈全开下甚或至乎其他光圈的表现。 理论上与全片幅 F2.8 镜头相比,F1.8 大光圈优势提供更强的背景虚化及光线捕捉能力,适合人像及室内拍摄,但亦都有机会增加各种像差。 所以小编尝试大胆挑战由日间到夜晚使用此镜头。

f/11、1/180s、ISO 500、40mm(照片亮度经过轻微调整)

大厦外墙纹理清晰, 栏杆线条分明,即使去到照片底端仍有不俗的锐利度。变形

失真补偿:自动 17mm

失真补偿:关 17mm

失真补偿:自动 40mm

失真补偿:关 40mm

短评:在关闭机身修正功能的前提下,镜头两端都有少许变形。 幸好只要启动机身修正功能,变形问题立即能够消除。

暗角测试

阴影补偿:自动 17mm f/1.4

阴影补偿:关 17mm f/1.4

阴影补偿:自动 17mm f/2.8

阴影补偿:关 17mm f/2.8

阴影补偿:自动 17mm f/4

阴影补偿:关 17mm f/4

阴影补偿:自动 17mm f/5.6

阴影补偿:关 17mm f/5.6

阴影补偿:自动 17mm f/8

阴影补偿:关 17mm f/8

阴影补偿:自动 17mm f/11

阴影补偿:关 17mm f/11

阴影补偿:自动 40mm f/1.8

阴影补偿:关 40mm f/1.8

阴影补偿:自动 40mm f/2.8

阴影补偿:关 40mm f/2.8

阴影补偿:自动 40mm f/4

阴影补偿:关 40mm f/4

阴影补偿:自动 40mm f/5.6

阴影补偿:关 40mm f/5.6

阴影补偿:自动 40mm f/8

阴影补偿:关 40mm f/8

阴影补偿:自动 40mm f/11

阴影补偿:关 40mm f/11

短评:在 F1.8 下,17mm 广角端暗角较明显,缩光圈至 F11 后暗个近乎消失。 40mm 端暗角较轻,F1.8 下跟广角端一样暗角明显,但缩至 F4 后就会几乎消失。 配合阴影自动补偿后,整体质素都可以接受。色差及近摄能力

色像差补偿:自动 f/1.8

色像差补偿:关 f/1.8

色像差补偿:自动 f/2.8

色像差补偿:关 f/2.8

短评:于 F1.8 时略见少许轻微紫边,横向色差控制良好,边角区域于全开光圈下稍有绿/洋红色偏,光圈缩至 F2.8 经可显著改善。 近摄工作距离约 15cm(从感光元件计)最短对焦距离 28cm(40mm 远摄端),最大放大率 0.21x,近摄能力不俗。

解像力(不同焦段)

17mm

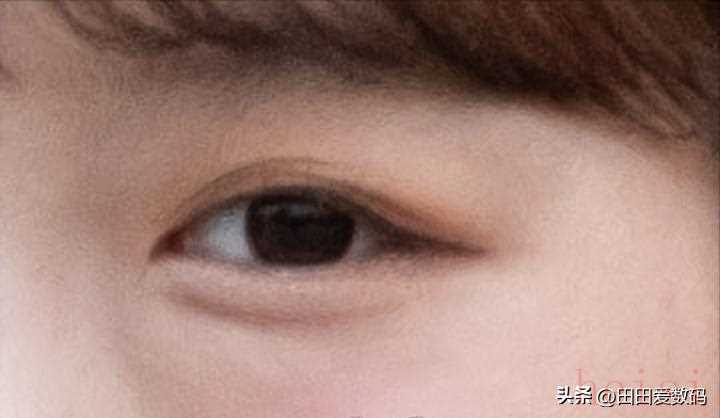

17mm 焦距测试原图 f/1.8

17mm 焦距测试原图 f/1.8

17mm 焦距测试原图 f/2.8

17mm 焦距测试原图 f/2.8

17mm 焦距测试原图 f/4

17mm 焦距测试原图 f/4

17mm 焦距测试原图 f/5.6

17mm 焦距测试原图 f/5.6

17mm 焦距测试原图 f/8

17mm 焦距测试原图 f/8

17mm 焦距测试原图 f/11

17mm 焦距测试原图 f/11

40mm 焦距测试原图

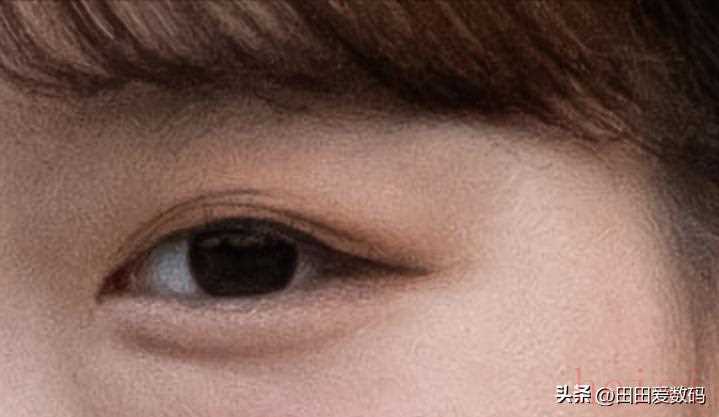

40mm 焦距测试原图 f/1.8

40mm 焦距测试原图 f/1.8

40mm 焦距测试原图 f/2.8

40mm 焦距测试原图 f/2.8

40mm 焦距测试原图 f/4

40mm 焦距测试原图 f/4

40mm 焦距测试原图 f/5.6

40mm 焦距测试原图 f/5.6

40mm 焦距测试原图 f/8

40mm 焦距测试原图 f/8

40mm 焦距测试原图 f/11

40mm 焦距测试原图 f/11

短评:17mm 广角端于 F1.8 中心锐度优异,头发细节清晰,去到最边角位置才见到稍软,F2.8 后边角锐度提升至良好水平。 24mm 表现最佳,F1.8 下全画面锐度均衡,细节保留出色。 40mm 端中心锐度保持高水准,但边角至 F4 才达最佳,适合人像或近摄。

眩光与鬼影

f/1.8、1/4000s、ISO 500、40mm太阳于右上方,逆光场景下控制良好。

短评:在 SMC 涂层 Super Multi-Layer Coating 帮助下,镜头于一般逆光场景下控制良好,画质仍然能够保持足够对比度,在强烈点光源(如夜间街灯)下,F1.8 时或现轻微鬼影及光斑,缩至 F2.8 可减轻影响。 户外拍摄需注意光源位置,必要时使用遮光罩。

景深及散景

f/1.8、1/2500s、ISO 160、40mm于 F1.8 光圈全开时散景不会比全片幅的镜头差。

f/1.8、1/180s、ISO 2000、34.2mm夜晚时背景中间的散景颇为圆润。

短评:恒定 F1.8 光圈提供 APS-C 变焦镜头中罕有的浅景深,相当于全片幅 F2.9 的景深效果,背景虚化柔和。 11 片圆形光圈叶片确保散景圆润,40mm 端散景质感尤佳,奶油感不是很重,但质素并唔差。

优点

- 光学质素高

- 对焦速度快

- 适合不同场景的拍摄

- 设自定义功能键

- 高性价比

缺点

- 没有光学防手震系统

- 微距距离比较远

总结

Sigma 17-40mm F1.8 DC Art 镜头以恒定 F1.8 光圈、轻量化设计及现代化功能,为 APS-C 无反相机用家提供专业级选择。 其光学表现于中心锐度及散景效果出色,快速对焦、低呼吸效应及内变焦设计使其成为摄影与影片拍摄的理想工具,特别适合低光环境及浅景深需求。 虽然此镜要开启数码修正来达到更完美效果,但考虑到价钱、重量、画质等全方位表现,此镜头实在相当出色,对于APS-C用家来说可谓非常理想的选择。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏