这是一个复杂的问题,没有简单的“是”或“否”的答案。中国目前被广泛认为是"发展中国家",尽管其经济实力和部分发展指标已经达到了世界领先水平,并且正在朝着发达国家的目标迈进。

以下是一些支持“中国是发展中国家”的观点,以及您提到的“名牌包包撑不住面子”和“服务业撑不起发达国家”这两个观点的分析:

"为什么中国通常被认为是发展中国家?"

"人均GDP较低:" 尽管中国的GDP总量世界第二,但人均GDP仍然远低于发达国家水平。这是衡量一个国家发展水平的重要指标。

"城乡发展不平衡:" 中国城乡之间在收入、教育、医疗等方面存在较大差距。

"收入分配不均:" 贫富差距相对较大,需要进一步完善社会保障体系。

"产业结构有待升级:" 中国经济仍然以制造业为主,服务业占比相对较低,高科技产业和现代服务业发展还不够充分。

"基础设施建设和环境保护仍需加强:" 虽然中国的基础设施建设取得了巨大成就,但在一些地区仍然存在不足,同时环境保护和可持续发展也面临挑战。

"关于“名牌包包撑不住面子”:"

"消费结构升级:" 这反映了中国人民生活水平的提高和消费结构的升级,从基本的生存需求转向了更高层次的消费需求。但这并不能直接说明中国已经是发达国家,因为发达国家也存在着多样化的消费选择。

"面子消费:" “名牌包包撑

相关内容:

发达国家的这块“名牌包包”是谁的?

你说到底什么算发达?是银行里数字多还是街头牛仔帅?真要追问下去啊,不光我们普通人,连国家都得纠结一番。你有没有见过生活里有这么个人:家里条件普通,非要咬牙挤进高档小区,天天跟太太比谁的包包多、谁的孩子补习多贵,还得硬撑着买点金边的“资格”?豪门人家倒反而穿拖鞋拎环保袋,也不累心。社会的很多烦恼,其实就是“装”的成本太高——打肿脸充胖子,心里比谁都累。

闲话说回来,国家也一样。你看有的国家习惯把“发达”两个字刻金边炫出来,一到国际舞台就高呼自家多厉害,生怕别人没听清——活脱脱祥林嫂上身。但也有的,真金白银掌握在手,哪怕别人给贴上“发达”的标签,都只是笑一笑、懒得较真。这种从容,是怎么来的?说起来,这事跟我们每个人的成长,其实大差不差。

那种处之泰然,说起来是近十年才有的事。很多朋友都还记得,2008年那阵子奥运会刚开,全国上下盯着世界的眼光,生怕别人一声冷笑自己受伤。那年几个美国选手戴口罩,网上舆情火力全开,说侮辱、说歧视。可过几年回头看,也很现实:北京那会儿雾霾没谁不头疼,外面来的,戴口罩不过保护自己。美国大使馆那个实时PM2.5数据,虽说有点“带节奏”,可风往哪儿吹也吹不歪咱的天。那时候的中国人,对外界批评的承受力确实还没长成熟,有点“玻璃心”。

有时候我觉得,人也是这样。小时候穿新鞋走亲戚,生怕被挑毛病,老盯着自己脚踝那点泥;等大了,真的无所谓了——你爱看不看,我自己舒服就行。同理,国家心态什么时候长得稳?实打实的实力撑出来的。

为啥王思聪、姚安娜这类豪门小孩,根本没兴趣“装”?家底摆在那儿,天生就能不在意别人目光。而像我,出身一般,难免会多想多猜。中国人的“底气”也是,一点点攒的。刚有钱那会儿,急着上台面,想让那些评判者承认我们,奥运会也好,世博会也罢,多少带着点“要面子”。等到现在,航母逛南海,国产飞机飞世界,谁还管那几个贴纸。

可你再看所谓“发达国家”的门槛,怎么看怎么有点蹊跷:人均GDP多少?服务业超过60%?社会保障指数?说白了,里面有不少“萝卜岗位”,是西方给自己量身剪的衣服。这种设标准、发奖章的花活,跟公司年会里的“最佳贡献奖”差不多——谁在谁定义。

小时候上学也有类似的事,文艺比赛的评判总有偏爱:喜欢唱民歌的老师,永远都给民歌高分。国际上的“发达评判”跟这个八九不离十。什么诺奖,什么奥斯卡,说是全世界通行的标杆,其实处处偏心。可是没办法,小时候得进clubhouse得遵守club的规矩,等你坐稳了,也能改写点“守则”。一旦你对定义发达与否变得无所谓,其实就是骨子里生出来的自信,也是必然。

不过,咬文嚼字地讲,发达国家的标准本身就有个大bug——定标准的那批人把他们自己体验过和需要的东西写进去。你要换了尺度,事情就不一样了。

像这个人均GDP、收入折算成美元,简直是张大忽悠网。汇率乘个七点二,硬生生把你的消费能力和美国一刀切。可谁真走过超市、住过小区、扒拉过菜价,那个“1美元=7.2元”的购买力,早就“脱钩”得厉害。美国人也不见得随便挥霍,很多时候还要忌惮账单。统计这种东西嘛,各地口径都“会来事”。美国连自住房的隐形租金都算GDP,印度更是把牛粪都加进去了,一算账全进标准线。这种数字游戏,你信就输了。所以,光看这些硬指标,很多国家也开始“自己封号”了。

讲起服务业,你还真得换个角度琢磨琢磨。服务业一高,按西方那一套指标,国家牛得很;可人家自己辉煌那会儿,拼的还是工厂、车间、流水线。等到什么都能外包,连袜子都不愿自己织了,才越说服务业越了不起。

记得看过1970年代美国的数据,三大产业结构简直教科书式的“发达”:工业还占着一大块服务业刚刚摆脱辅助地位。可几十年一过,现在那个服务业膨胀得比气球还快,实体产业蒸发了大半。有人说,太阳真正热起来不是中午,而是下午三点;美国那时就是这样,最热的时候余温还没散去,可产业的根基已经开始松了。

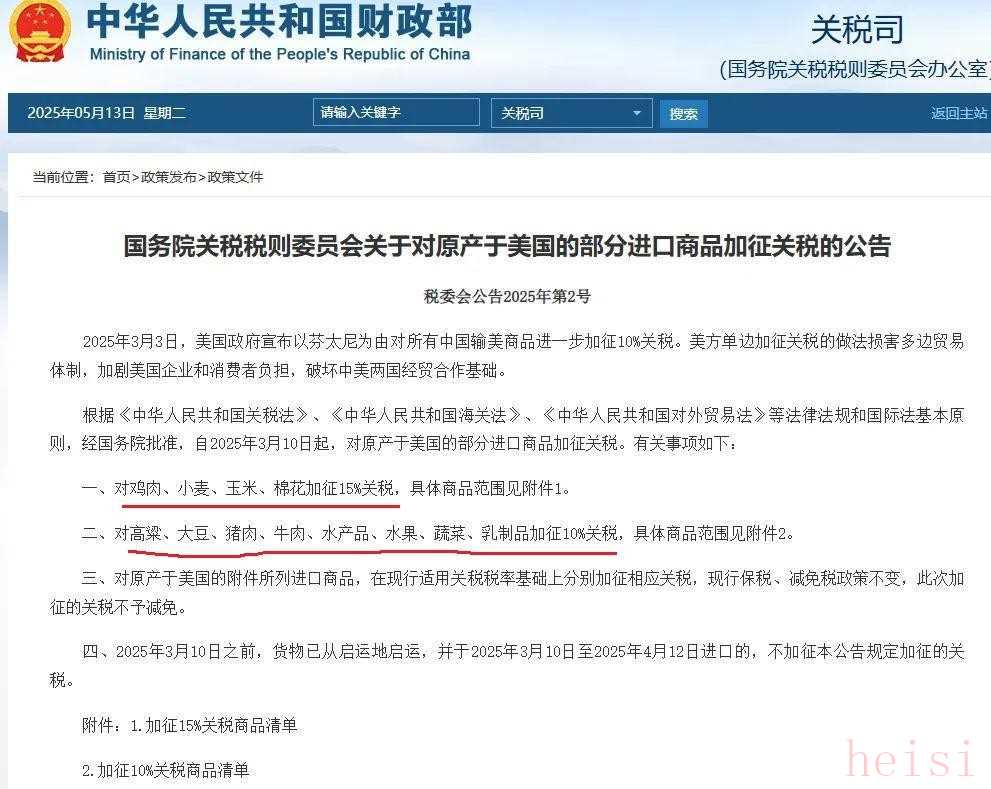

中国近些年,也是从工业发力逐渐伸向第三产业,经济结构越来越像发达国家,但说到底,真正让百姓感受幸福感的,还是得有个扎实的制造业。农林牧渔别看不起眼,但对中国体量的饭碗来说,每年9%那是根本。美国号称农业机械化牛掰,但总量上那根本撑不起它自己的“饭桌”,而且统计法门五花八门,掐头去尾都能翻出层次。中美斗农产品,其实咱还真没输过。

更诡异的是,服务业越发达,表面是繁荣,深层上却有隐忧。服务比过了头,就是吃产业积蓄、啃老本。中国要是也跟着冲到70%去,你敢说还有长远的未来?“四六开”才是最理想,服务业55%,工业扛35%-40%,别再动小农经济主心骨,那才是真正的健康体。

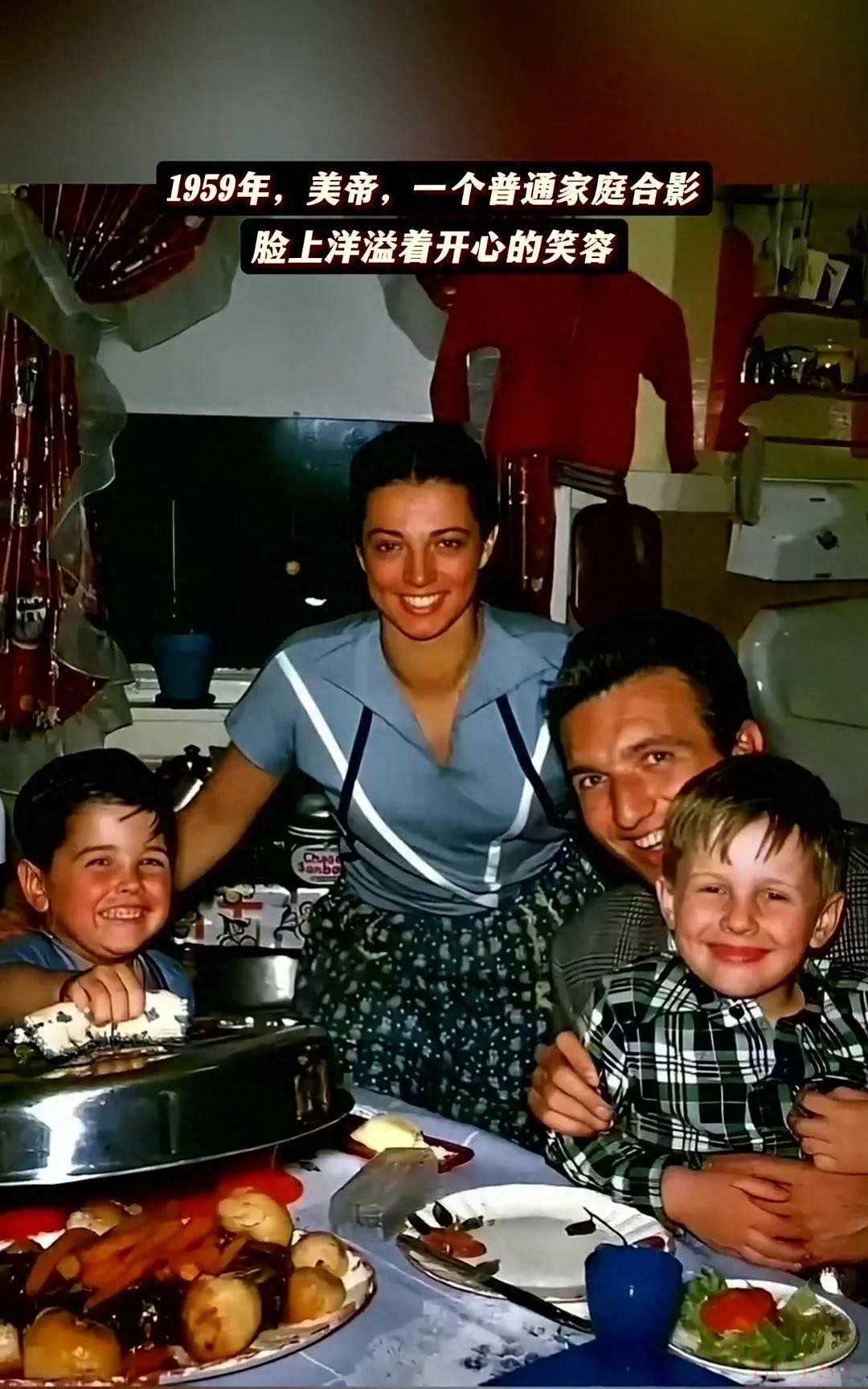

所以真要比拼“发达国家”的底色,别光看数据里的套路,还得看生活在“底层”的人过得如何。美国现在的“漂亮”GDP,其实早已一分为二。对普通人来说,医药贵得上天,教育贷款得还到儿孙辈,毒品泛滥到街头“丧尸”。看着是发达,可是三四十年前那个幸福感满满的美式中产去哪儿找?中国人的社会治理、基础设施、公共服务,有多少地方已经拉开差距。反观美国,真是“吃老本”吃进了冬天,剩下的红光反射还有多少能让人心里温暖?

中国的短板其实也摆在这儿:民生底线我们兜得住,公共产品性价比甩别人一大截,但提升中产阶级、让家庭资产稳步提升,和顶级发达国家高峰期还是有点距离。这事急不来。国际产业链控制权没拿到,定价权还握别人手里,工厂转化为家庭财富的路不好走。可是换个角度,今天全球,谁的工业体量能这样给底层社会输血?中国,才是真正的“潜力股”,未必是账面“发达”,但生活厚实,未来可期。

说到底,世界的竞赛不是追着奖章跑,谁规定发达的标准非得你表姐定、你叔叔写。这一套,中国迟早要重写。到了那天,“发达国家”不是谁贴的标签,而是普普通通老百姓心里的一口气、一份底气。

你还会在乎包包上有没有那个小金标?三餐温暖的小日子、安生有序的社区秩序、火车飞机想走就走,这才是真正的“配得上”的人生。

其实,国家、个人,都离不开这种踏实心气。你有实力,自然不会去装,包包只是包包,不是门面。工业在手,才有资格对世界莞尔一笑:谁,才是真正发达的那一个?

或者说,其实谁也不用证明谁,过好自家日子的人和国家,才值得“发达”两个字。你说呢?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏