我们来聊聊这个引人注目的福建品牌——"特步(Xtep)"。虽然“闷声发大财”可能不完全贴切(特步近年来也非常高调),但它在没有像耐克、阿迪达斯那样在全球市场掀起巨大品牌狂潮的情况下,确实实现了惊人的销售额增长,尤其是在中国市场,并成功打开了国际市场,尤其是在东南亚,被很多人视为“中国版迪卡侬”或其模式的中国实践者。

特步是如何征服老外的?我们可以从以下几个方面来看:

1. "精准的市场定位与本土化策略:"

"专注大众运动与休闲:" 特步不像耐克、阿迪达斯那样早期就主攻高端专业跑鞋,而是从满足中国大众消费者日益增长的运动和健康生活方式需求出发。这与迪卡侬“让运动触手可及”的理念有相似之处。

"深耕中国市场:" 在强大的国内市场根基之上,特步才开始稳步拓展海外市场。对中国本土消费者的深刻理解,是它制定产品和市场策略的基础。

2. "产品策略:性价比与科技结合"

"高性价比:" 特步的产品通常以合理的价格提供具有竞争力的性能,尤其在中国市场,性价比是其核心优势之一。这符合大众消费者的购买心理。

"自主研发与科技投入:" 特步在研发上投入巨大,拥有如“减震科技”(如

相关内容:

徐慕瑄,一个学萨克斯管的。

她没想过以后会和服装扯上关系。。。她最初跟着小剧团到处演出,但心里有个想法——要在35岁当上女老板。

于是,她转行去卖手机!从最底层的导购做起,只用了半个月,就成了督导。不到一年,她又坐上了大客户经理的位置。接着她又去搞制造业,在供应链里摸爬滚打。

这些经历,看似毫不相干。。。但做生意的道理,其实都差不多。

一个来自福建的牌子,叫baleaf。

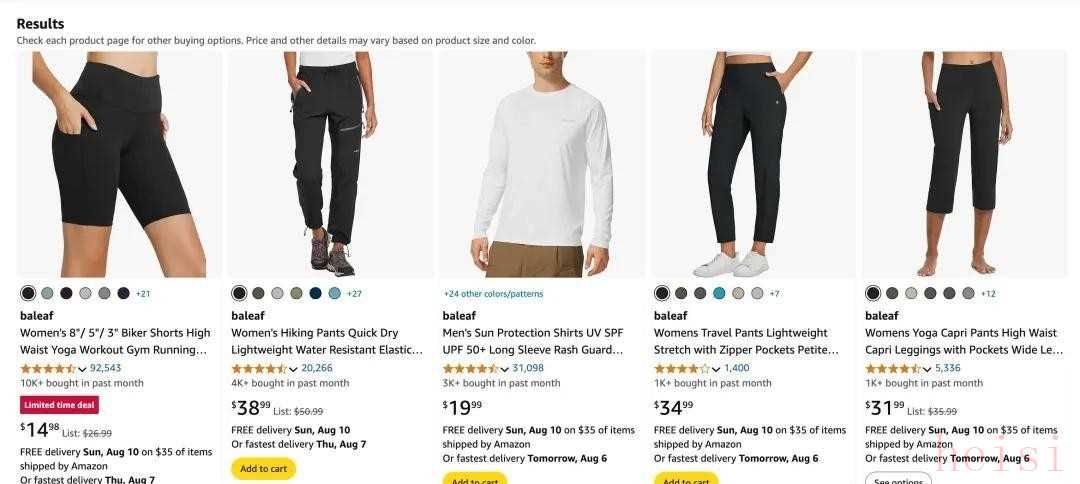

很多人不知道,当中国的一些人追捧lululemon时,北美的消费者也在抢购中国的瑜伽裤。baleaf的一款瑜伽leggings,在亚马逊上卖到了服装品类的头一名。

这个牌子,没怎么宣传,收入却达到了10亿。

baleaf成立在2014年前后。那会儿做跨境电商是什么样的?就是信息差!一支在中国卖1块钱的笔,运到美国就能卖1美元。很多人就拼命上架各种商品,多一个链接,就多一笔钱。

baleaf没这么干。它选择了--专注。

它只做亚马逊一个平台,只从骑行这一个很小的领域开始。

创始人徐慕瑄有句话,很能说明baleaf的做事方式。

“想5年,看3年,认认真真干1年”

这个牌子转型的时候也遇到过大麻烦。比如2023年春夏,他们试着推出一个叫sweatleaf系列的新品,想把品牌往上提一提。

结果呢?

定价是高了,可成本更高了,广告费也更高,买的人却变少了!这么一算,利润反而被压下去了。。。开头真的很难。

但他们最早是怎么成功的?靠的是做出一些让人觉得“嘿,真不错”的小东西。

就拿瑜伽短裤来说吧。做这个的牌子挺多的,便宜的也不少。baleaf为什么能卖爆?因为它注意到了两个小地方:

第一,侧面的口袋能装东西,而且不是只能放张卡,它要能塞进一部手机!

第二,尺寸选择特别多,长长短短的好几种,随便你挑。

这种对细节的关注,在很多产品上都能看到。比如一件跑步上衣,袖口特意设计过,能露出你的运动手表,方便你随时看自己的运动数据。

他们怎么能注意到这些别人忽略的细节呢?

一个曾在baleaf工作过的人在节目里说,baleaf是他在厦门见过的,为数不多会专门设立客服部门的跨境电商公司。要知道,亚马逊平台自己就有客服系统。

那baleaf的客服是干嘛的?

他们的关键任务不是卖东西,而是收集用户的抱怨和建议,然后把这些信息反馈给供应链,让工厂不停地改进产品。而不是“卖一年,收到一堆差评,这个产品链接就废了”。

这个品牌的第一个产品,是一款骑行坐垫,编号“027”。

为什么是骑行?

因为公司的一个合伙人就是个骑行狂热者,还在国外生活过。他自己就是用户,所以特别清楚骑行的人屁股疼、不舒服的那些痛点。

所以在开发产品的时候,他们花了很多力气,就是为了让坐垫既有支撑力,又轻又薄又舒服。

找到了需求,联系了工厂,baleaf就大胆地备了很多货。产品一上市,在亚马逊美国站一个月就卖掉了几万件。

第一个产品就火了!这对一个新牌子来说,开局太顺了。

这不仅给公司带来了钱,更重要的是,让他们有了信心继续开发新产品。而且通过这个坐垫,他们也接触到了相关的供应链,后来就顺势推出了骑行短裤之类的东西。

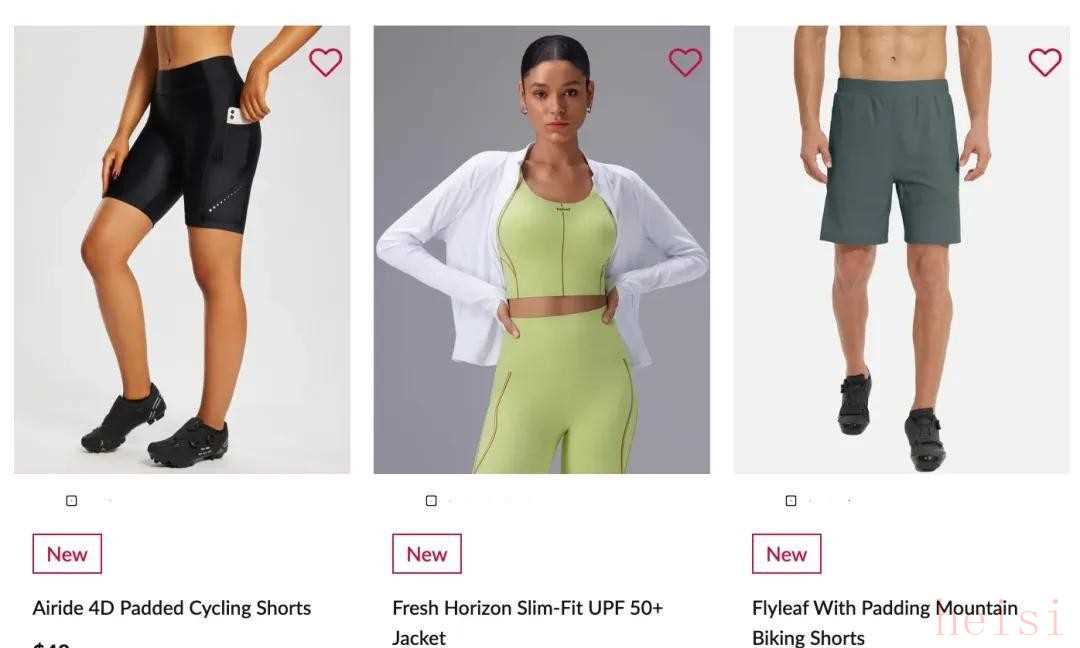

骑行这个品类,现在还是baleaf很重要的部分。

一开始太专注,后面也可能变成一种限制。

比如你在谷歌上搜baleaf,会出来一个相关问题:“baleaf是亚马逊的自营品牌吗?”

这说明,很多人还不知道baleaf到底是个啥牌子。它需要让消费者记住自己。

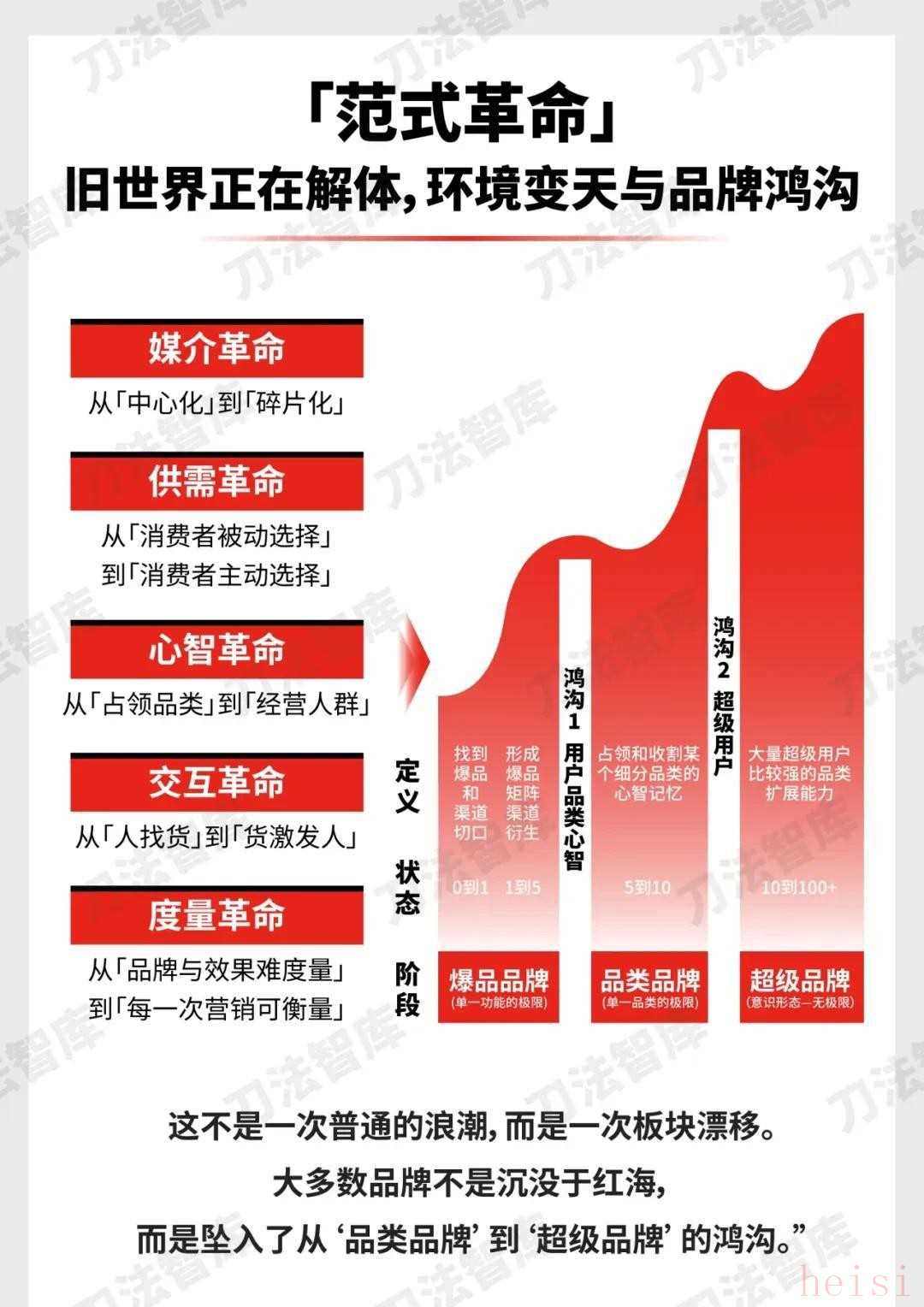

爆款产品其实就是一个集合了很多人需求的东西。利用好它,可以往两个方向发展:一边,对着工厂打通供应链,提高生产效率;另一边,对着消费者,慢慢建立起自己在这个品类里的名声。

到了2017年,baleaf已经有了五大产品线。

瑜伽、跑步、户外、冲浪游泳、骑行。

它从一个单品,扩展到了全系列的运动服装。这种模式——价格不贵、使用场景接近、品类齐全,就让消费者很可能在一个订单里买好几件东西。

这样做,转化率上去了,利润也更高了。

这跟迪卡侬的玩法很像!而不是像lululemon那样,靠一群超级忠实的粉丝来推动增长。

现在baleaf也意识到了问题,它要从一个“卖货的品类品牌”,变成一个“深入人心的超级品牌”。关键就是,不能只想着占领品类,而是要去经营特定的人群。

怎么做?他们开始成立品牌部,升级品牌形象。

一个值得说的动作是——联名。

baleaf和羽绒服品牌OROLAY搞了个合作。这不只是为了让更多人知道自己。

他们是站在人群的角度想问题。

这两个牌子的客户群体很像——主要是30岁以上的女性,她们追求生活品质,喜欢舒服自在的感觉,也希望衣服能在多个场合穿。

在这个竞争激烈的时代,让某一类人彻底认准你,有时候比在一个大品类里争第一更重要。

baleaf也通过这次联名,告诉大家自己的定位。

这次合作解决了美国消费者在瑜伽服外面套一件外套出门的需求。baleaf也传递了一个信息:我的衣服很多场景都能穿,可以随便搭配!这背后,就是它在多品类上的优势。

baleaf的路还很长。

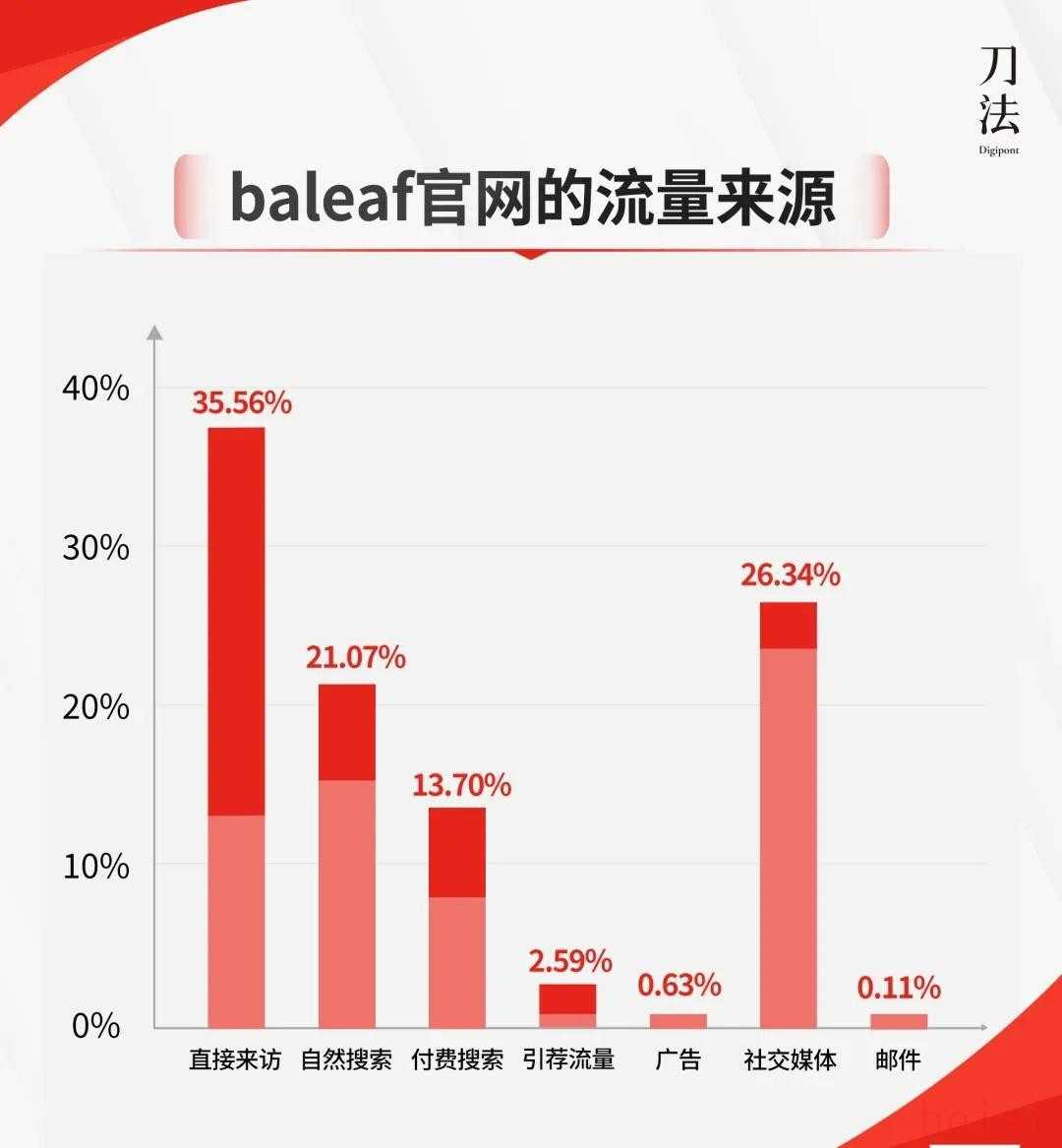

不过有个数据挺有意思:在它的官网上,流量来源占比最高的是直接访问,有35。56%。

这通常说明,品牌的知名度和用户的忠诚度还不错。虽然现在官网的销售额在总收入里肯定不高,但这算是一个好兆头。

徐慕瑄曾总结说,品牌转型,最核心的矛盾就是:你是要满足更多的人呢?还是只满足你的目标客户?

这太难选了!

因为选择后者,你失去的是眼前实实在在的收入;而得到的,是一个不一定能实现的、更高的发展空间。

做一个品牌,有时候需要做加法,比如增加产品种类;有时候又得做减法,比如明确地告诉消费者“我就是做什么的”,有所为,有所不为。这种分寸感,对创始人是个巨大的考验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏