这个描述听起来非常引人注目,但似乎与目前公认的摩托车市场信息存在一些出入。我们来分析一下:

1. "累计销量超过5亿辆:"

这是一个极其庞大的数字。目前全球历史上最畅销的交通工具是自行车(估计累计销量超过25亿辆),其次是汽车(估计累计销量超过15亿辆)。

摩托车的全球累计销量虽然巨大,但远没有达到5亿辆这个量级。据估计,全球累计摩托车销量大约在10亿到12亿辆的范围内。

因此,“累计卖出超过5亿辆”这个数据可能存在错误,或者指的是一个非常古老、现已停产的品牌的历史总和,或者是一个不太可靠的估算。

2. "年收入超过1700亿元:"

“年收入”通常指一个财年的营业额(Revenue)。1700亿元人民币(约合250亿美元)是一个相当可观的收入规模,属于全球顶尖企业的级别。

确实有一些摩托车制造商(如丰田、本田、哈雷戴维森、铃木、雅马哈等)的年收入远超这个数字,尤其是考虑到它们也销售汽车或其他产品。

如果这个“年收入”特指"摩托车业务"的收入,那么这个数字依然非常惊人。目前全球最大的摩托车制造商,如丰田(其摩托车部门是旗下汽车业务的组成部分)、本田(年收入约900亿-1000亿美元级别,

相关内容:

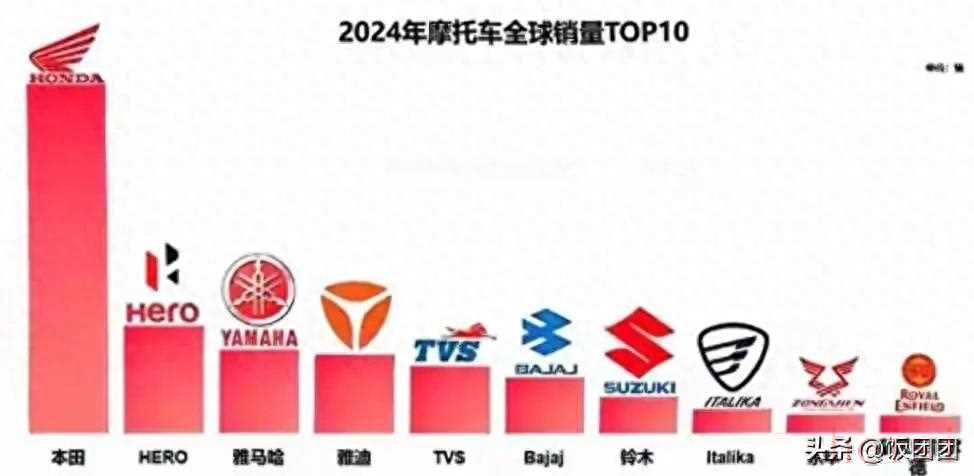

全球每卖出三辆摩托车,里头就有一辆是本田。这数字听着就挺唬人,但它背后藏的故事更值得好好琢磨琢磨。本田从战后那间小作坊做到一年卖出1940万辆,靠的可不是啥好运气,全是实打实的硬本事。可现在的市场早跟以前不一样了,印度的Hero追得紧得很,中国的电动车又来势汹汹,本田这“铁王座”还能不能稳稳坐下去呢?

当年本田宗一郎捣鼓出来的“自行车加发动机”,放到现在看确实土得掉渣。可就是这么个土办法,硬是让本田在50年代就坐上了全球摩托车老大的位置。

像超级幼兽、金翼、非洲双缸这些车型,随便拎出一个来都是行业里的标杆。本田最厉害的地方不光是会造车,更会卖车。

东南亚人喜欢省油耐用的,它就专门搞出Super Cub;美国人爱跑长途旅行,金翼直接就成了豪华巡航车的代名词。这种“见人说人话,见鬼说鬼话”的本事,别的品牌想学都学不来。

但老套路遇上了新问题。2024年本田摩托车赚了1775亿,利润率高达18.3%,比自家汽车业务强出太多。

可仔细看看数据,净利润反倒跌了24.5%。这说明啥?成本压不住了呀!原材料一个劲涨价,人工费用也一个劲往上涨,就连印度工厂要扩产,都得砸进去7.5亿人民币。

本田现在就像个穿著名牌西装的打工皇帝,表面上看着风光,兜里的钱却越来越少了。

本田在印度那简直是神一样的存在。古吉拉特邦工厂下线第五亿辆摩托车的时候,当地人都放着鞭炮庆祝呢。

Hero、Bajaj这些本土品牌,把销量加起来都干不过本田,难怪它要砸钱再建新生产线。可转头看看中国市场,五羊本田和新大洲本田去年的销量只排到第五和第九,被豪爵、隆鑫按在地上摩擦。

更尴尬的是,这两家合资企业居然要靠“分家”来救场——从2025年起就不再卖同款车了,五本专门做PCX160,新本就搞电动幼兽。这招“一个和尚挑水吃,两个和尚没水喝”的套路,明摆着就是内耗太严重了。

中国消费者早就不吃情怀这一套了。上世纪80年代嘉陵JH70能火,是因为那时候摩托车还是稀罕货。

现在满大街都是电动车,九号、小牛都比本田便宜一半,谁还愿意花两万块买辆烧油的踏板车呀?本田在中国的问题不是车不好,而是又贵又慢。别人家的电动车都迭代三次了,本田才磨磨蹭蹭推出个CUB E,这时候黄花菜都凉透了。

全世界都在搞电动化,本田却还在那儿炫耀它的发动机有多牛。2024年全球卖了6180万辆摩托车,电动车的占比已经超过20%了,而且增速还是燃油车的三倍。

雅马哈早就押注电动越野车了,铃木甚至还和比亚迪合作开发电池技术。再看看本田,电动车型用一只手都数得过来,最便宜的DAX e还要卖到将近万元。

本田不是没技术,是舍不得燃油车带来的利润。一台金翼卖20万,利润率超过30%;要是换成电动车,光电池成本就占了一大半。

这就好比守着金饭碗要饭——明明知道未来是电动车的天下,可眼前燃油车赚得太痛快,干脆就能拖一天是一天。

但市场可不会等人,中国品牌已经在东南亚卖电动踏板车了,欧洲就连摩托车都要搞碳减排。等将来各国禁售燃油摩托的红头文件一下来,本田再想着转型可就真的晚了。

你说本田这样的巨头,到底是会被自己打败,还是会被时代给淘汰呢?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏