这是一个关于本田摩托车如何从一家小型修车铺发展成为全球领导者,并探讨其成功的核心要素的文章,标题可以设定为:“本田摩托车5亿辆神话背后:从修车铺到全球霸主的硬核生存法则”。

---

"本田摩托车5亿辆神话背后:从修车铺到全球霸主的硬核生存法则"

在摩托车工业的璀璨星河中,本田(Honda)无疑是最耀眼的名字之一。当其全球累计销量突破5亿辆这一令人难以置信的里程碑时,这不仅是一个数字,更是一部关于创新、品质、战略和坚韧的史诗。从日本大阪一家不起眼的小型修车铺,到遍布全球的摩托车帝国,本田的崛起并非偶然,其背后蕴藏着一套“硬核生存法则”,支撑着它穿越经济周期、技术变革和市场风云,最终成就霸业。

"一、 起源:从修理厂到制造梦想的起点"

本田的故事始于传奇创始人本田宗一郎。二战后,日本百废待兴,宗一郎先生看到普通民众对便捷、高效交通工具的渴望,以及汽车工业的空白。他敏锐地意识到摩托车市场的巨大潜力。1948年,本田技研工业株式会社(HONDA)成立,最初只是一家修理自行车和摩托车的店铺。宗一郎的远见并非生产完整的摩托车,而是从生产关键的发动机做起,因为发动机是摩托车的灵魂。

这种

相关内容:

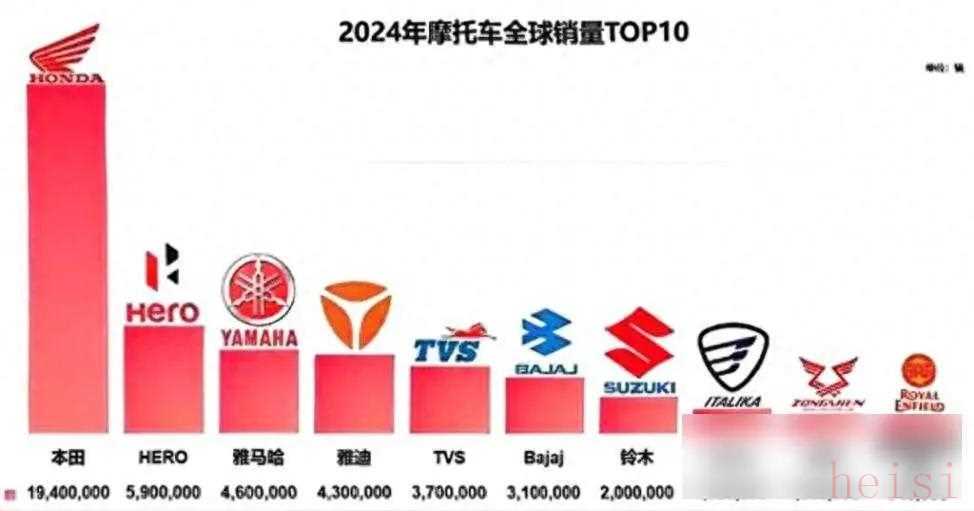

你知道吗?全球每三辆摩托车里就有一辆是本田。这个1948年靠改装自行车起家的日本品牌,去年卖出近2000万辆车,赚的钱比卖汽车还多两倍。但最近他们在中国拆分两家工厂,印度砸7亿扩建,背后藏着一场油电混战的大棋。

本田宗一郎出生在穷铁匠家,15岁当汽修学徒,后来靠给自行车装发动机起家。二战后的日本山路难走,他看准需求造出第一台带"HONDA"标志的摩托车。1949年推出首款量产车,接着参加国际赛事打响名号。到50年代末,本田已经是全球最大摩托车厂,后来又推出超级幼兽、金翼这些经典车型,覆盖通勤、越野、旅行全场景。

现在本田在23个国家有37个工厂,光印度就有四个基地。去年他们第5亿辆车在印度下线,还宣布再投92亿卢比扩建,预计2027年产能翻倍到700万辆。但在中国市场,两家合资厂新大洲本田和五羊本田刚宣布分开卖车,以后不再共享车型。比如五羊主打电动幼兽和PCX160,新大洲推DAX e这种电动踏板,明显在押注电动车转型。

摩托车赚钱能力远超汽车。2024年本田汽车业务利润2438亿日元,摩托车却赚了6634亿,利润率18%对1.7%。不过整体净利润还是下滑了,可能跟原材料涨价、电动车研发烧钱有关。印度工厂扩产要花7.5亿人民币,但那边本土品牌Hero、TVS靠低价车占了六成市场,本田得想办法平衡高端和性价比。

本田宗一郎当年从修车铺起步,现在全球有19万员工。他们早期靠"本土化"策略成功,比如东南亚推省油的超级幼兽,在北美卖豪华金翼旅行车。但电动车领域动作慢,2023年才出首款纯电PCX,去年电动车销量还不到总量2%。反观雅马哈和铃木,早几年就推出多款电动车型。

最近本田在印度工厂搞了个大动作,把第5亿辆车生产地选在古吉拉特邦,明显想借印度市场翻身。但当地工人组装时发现,很多零件还是从日本进口,关税成本可能吃掉利润。而且印度政府要求车企提高本土化率,本田得想办法在印度建更多供应链。

中国摩托车市场正在变天,燃油车销量连年下滑,电动车增速却超30%。本田两家合资厂分开后,五羊本田主攻电动幼兽,新大洲推DAX e这种低价车型,但国产品牌如爱玛、雅迪早就在三四线城市铺开网点。他们靠外卖配送需求吃掉大半市场,本田得从头学起。

本田财报显示摩托车业务收入1775亿人民币,但汽车业务营收是它的六倍。虽然摩托车赚钱,但汽车业务拖后腿可能影响整体扩张。印度工厂扩建要到2027年才能投产,到时候电动摩托车技术会不会又被其他品牌甩开?现在连特斯拉都在研究电动摩托车,本田的油电双线作战压力不小。

从修车铺到5亿辆里程碑,本田靠精准抓住市场需求活下来。现在他们在中国拆分工厂,在印度赌产能,在电动车领域慢慢试水。但市场不会等人,印度工人组装的第5亿辆车还在流水线上,竞争对手的电动车已经开进三四线城市。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏