包陪庆(Joan Packard Chao)是著名船王包玉刚的长女,她的一生充满了传奇色彩,不仅是一位成功的商人,也是一位致力于推动中西文化交流的杰出人物。她不仅是“宁波帮”的一员,更是全中国人民的一份子,为促进中国与世界的联系做出了重要贡献。

"包陪庆与宁波帮:"

"出身于宁波帮世家:" 包玉刚家族是宁波帮的杰出代表,包陪庆从小成长在这样一个充满商业智慧和爱国情怀的环境中,深受“宁波帮”精神的影响。

"继承父业,发展航运事业:" 她在父亲去世后,接手了环球航运事业,并将其发展壮大,成为全球领先的航运集团之一。这体现了她对家族事业的传承和对商业的执着追求,也符合“宁波帮”勇于开拓、敢于创新的精神。

"积极参与宁波家乡建设:" 包陪庆始终心系家乡,积极捐资支持宁波的经济发展和社会公益事业,例如捐资建设宁波大学、宁波国际会展中心等,为家乡的发展做出了重要贡献,是“宁波帮”回馈家乡的典范。

"包陪庆与中国人:"

"推动中西文化交流:" 包陪庆精通中英文,是东西方文化交流的桥梁。她曾担任美国驻华联络处主任( chargé d'affaires)等职务,为中美关系的改善和发展做出了积极贡献。她还积极推动中国文化在美国的传播

相关内容:

给祖籍宁波的香港企业家回信,最近在圈里可算是炸开了锅——有人立刻转发,有人当场热泪盈眶,但也有香港商界的老朋友私下叹口气:时代变了,这类信还能引多少共鸣?就在热烈讨论中,包陪庆收到了她那一封。她是包玉刚的大女儿,也是香港环球航运公司的董事。家族和身份,夹在时代变迁之间,多少有些微妙——既是“宁波帮”后代,也是香港人的一员。但她打开回信,第一句话没说出口,眼眶竟先湿了。未来会变成什么样?谁又能先知。

说起来,包陪庆这几年其实已经很少真正“发声”了。家里——包氏家族,上海出身,迁香港,四代单传接力赛——每个节点都遇到变局。上年9月,她才回了一趟镇海老家,陪着《紫荆匯馆》团队去看祖屋。人不少,总带着些仪式感。她扶着父亲雕像,有些年长的港商在背后喊:“陪庆,这里啊,还是你们家!”可是包陪庆却不太爱听“家族式”夸奖,更多的是默默地站在旁边,听着、点头。

我猜,如今她收到那封信,心里到底思量了几圈。外人看,是褒奖也好、勉励也罢。可做包玉刚的女儿,那种“传下来的精神”,其实是比钱更重的负担。她也说了——自己不过是“宁波帮”里的一分子,先辈不只是包家一个,一帮子上海、宁波、香港三地奔波的人,才托起了整个香港的经济。甚至她提到,宁波人和香港人的“狮子山精神”挺像,拼劲,韧性,说着说着就俩地方绑在一起了。

那场回乡活动,包陪庆没怎么发言,但她心里应该很清楚:这个家族是靠什么熬过来的。老爷子包玉刚当年从上海银行起家,金融出身,移居香港,看准了航运这条路,一路从小生意倒腾到“世界船王”。说包爷子的成功,外人爱提“握手汇丰银行”。据说当年刚到香港时,他想借贷,洋行不搭理,索性每天跑汇丰,把银行小职员磨到没脾气。你说是毅力也好,或者老一辈宁波人的韧劲,反正靠“能熬”起家。

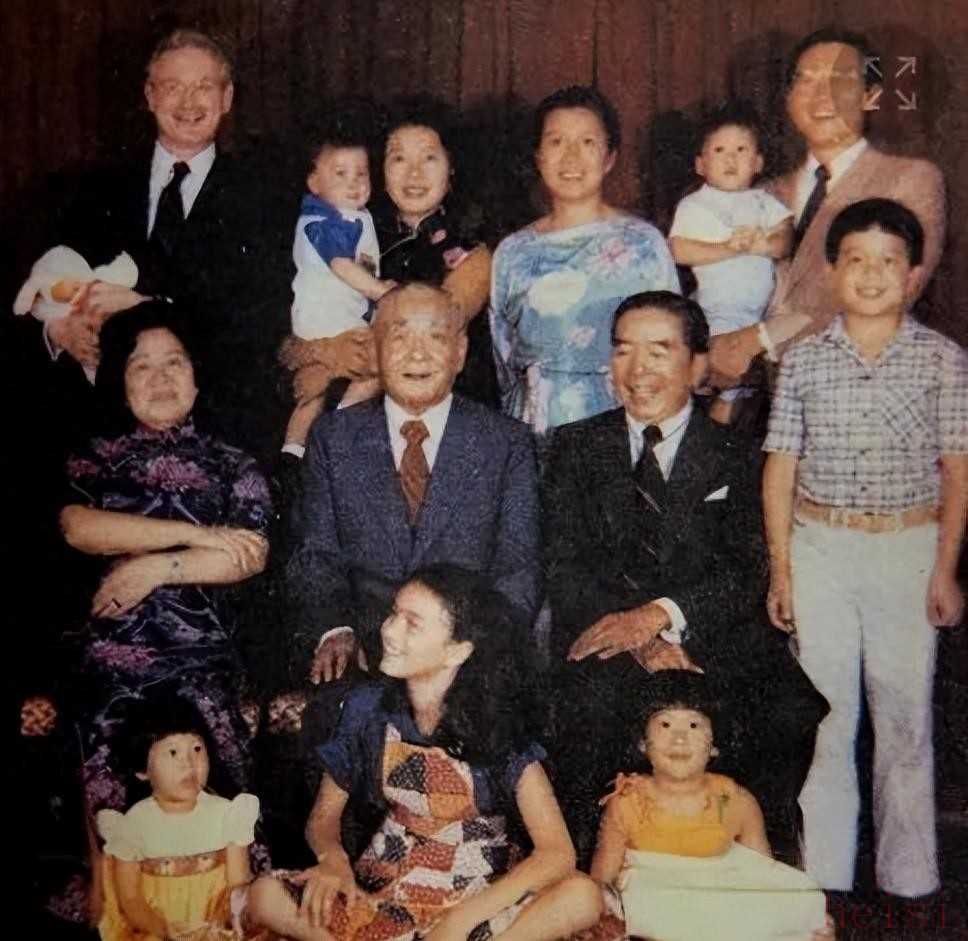

其实包陪庆小时候——重庆出生,名字里带着“庆”字,是抗战胜利那年定的。她从小随爹爹各国奔波,普渡、芝加哥、麦吉尔、伦敦,这些地名,和她学生证一样,在记忆里是漂在各地的。家里四姊妹,她是长姐。后来包玉刚没儿子,整个家业靠女儿们撑起来。她没怎么在家族内部争功名,做环球航运董事、保险公司主席、升华服务总裁的时候,经常几天不在香港,到处洽谈。后来,等她有了自己的孩子,甚至丈夫都是奥地利人。包家成了典型的“世界家庭”。

但你要说她一心埋头家族事业,其实不尽然。包陪庆最挂心的,是《紫荆匯馆》。紫荆匯馆广场建于2011年,是她和28个宁波帮人士一起在宁波东部新城造的。说穿了,这不是什么生意上的“投资项目”,更像一个精神家的归处。很多去香港打拼的年轻人,没了根,感觉自己停不下来。包陪庆就想着,给港人在宁波也有地方落脚。不止是包家,是整个N代香港宁波帮的聚会场地。

有一幕大家可能都记得,林郑月娥在紫荆匯馆广场和包陪庆、曹其镛并肩拍了照片。那天风挺大,互相寒暄几句,就像过年见面。可包陪庆后来跟港媒私下聊到:“香港发展得那么快,其实靠的是国家这把‘大伞’,我们这些后辈得珍惜。”她的感慨不动声色,但很真切。她还说,希望宁波的年轻人常来香港。其实她明白,自己的家族既是香港人,也是中国人,被历史和现实连在一起。

说到“宁波帮”这批人,其实不只包家。几十年前,邵逸夫、董浩云、曹光彪这些名字,响彻半边天。他们一边拿着护照,一边怀着家国心。在香港经济腾飞的年代,这些人白手起家,风雨无阻,却始终有一根线拖着自己:三地,几代,亲缘、乡情。包玉刚有个座右铭——“持恒健身,勤俭建业”。包陪庆说,这句话是父亲每天念的。习惯也好,信仰也罢,反正是家里必讲的“祖训”。

曾有人问包陪庆,作为包玉刚女儿,压力大不大?她咧嘴笑:“自己也就一分子,家族从不推崇神话。”其实她和妹妹们并没少碰冷板凳。早年老爷子去世,外头都说包家风雨难测。环球航运扩张太快,风险没少。香港金融风暴、回归、全球化浪潮,包陪庆几次要拍板,她在公司内部顶头的时候,经常夜里掉眼泪。谁又能说,家族企业就天生稳固?香港近十年动荡,她没少为家里操心,给内地捐款,做慈善,尤其是宁波大学、宁波医院、上海交大图书馆这些事,都是她和姐妹一点点推出来。

这些事情,外人看是“大企业家担当”,可包陪庆自己琢磨,总觉得“前辈的牌子是真的重”。有一次,她陪父亲故居拍照,上下都是亲戚。半夜她在院子里转,冷风刮脸,想起包玉刚在八十年代三地奔波,哪有今天轻松?她回忆,父亲当年想做航运的时候,祖父包兆龙死活不同意。家族就是这样,争争吵吵,不见得每一代都齐心。可是,人有了牵挂,也许就能走远。包陪庆讲起这些,不爱煽情,就说“家里就这样”,和风细雨又不失骄傲。

《紫荆匯馆》如今成了很多港商的“第二家”。树,落叶归根,这么多年,家族和时代总像两条线交错着起伏。包陪庆有时会感慨:“香港是国际城市,宁波是后盾。”听着像外交词,其实背后是无数次风浪。她认了“宁波帮精神”是传家宝,也知道,有些东西是不能丢掉的。

现实没有那么规整。包陪庆40岁时刚接班,香港外头风雨大,她怕家族散了,人心散了。可这些年下来,事业壮大,港人家国情怀仿佛也在变淡,她偶尔夜里在会议笔记里写上一句:“我们到底该怎么做下一代的榜样?”没人能保证答案,也没人愿意说破。

我觉得,包陪庆这一路,既是大时代接力,也是小家庭琐事并行。她和身边亲友,商场上拼了几十年,偶尔也会想起在镇海的老宅院子,小院深深,石狮子旁边站着两代人。香港、宁波、家族、时代,被风吹拂着,走着下一个十年。

或许再过几年,《紫荆匯馆》又添一批年轻人,包陪庆是不是会像父亲一样,站在门口挑灯静候,等着下一代归来?故事到这,大概还没完。但谁能说,历史的火苗不会在某个黄昏里,又悄悄点亮呢。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏