“贵的户外品牌都有班味儿”这个说法,确实在户外爱好者圈子里流传甚广,带有一定的调侃和认同的意味。“班味儿”在这里通常不是指真正的“班干部”作风,而是指一种"精英化、圈层化、注重规则、有时显得有些刻板和“装”"的群体文化或氛围。

我们可以从几个方面来理解为什么会有这种印象:

1. "高昂的价格门槛:" 贵的户外品牌(如 Patagonia, Arc'teryx, The North Face High End, Columbia High End 等)产品价格不菲。这使得拥有和使用这些品牌成为了一种经济能力的象征。拥有者往往在消费能力上处于相对较高的水平,这自然会形成一定的圈层。

2. "专业性和技术门槛:" 这些品牌的产品通常技术含量高、功能性强,并且设计专业。使用这些产品往往需要一定的户外知识和技能,否则可能无法发挥其最大价值,或者容易损坏。这使得圈子内部形成了一种基于专业知识的“门槛”。

3. "独特的审美和符号:" 高端户外品牌往往有其独特的设计语言、Logo、剪裁和颜色搭配,形成了一种独特的视觉符号。穿着这些品牌的装备,有时会被视为一种身份和品味的象征,甚至带有一定的“装”的意味。

4. "社群和圈子文化:" 贵的户外品牌更容易形成或依附于特定的社群。

相关内容:

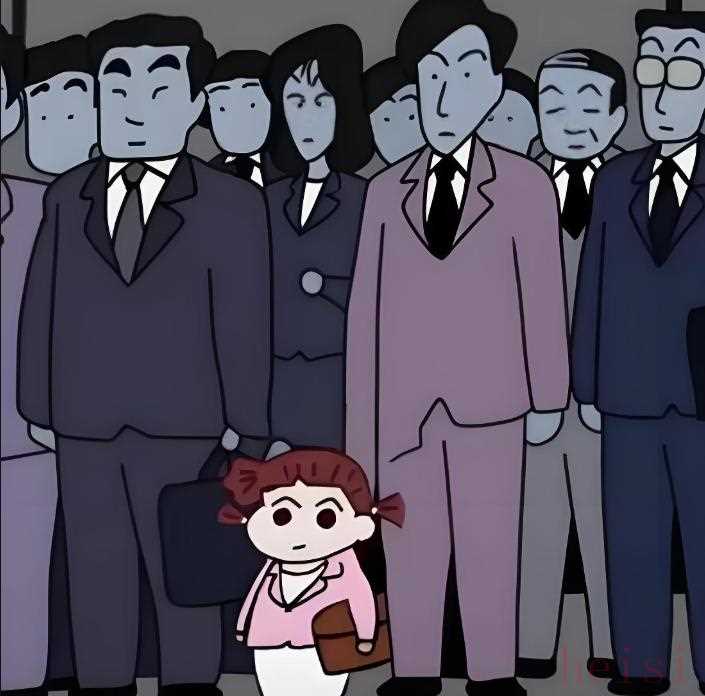

这几年,“班味儿”一词成为北上广年轻人的口头禅。有网友说,原本以为“班味儿”是属于全国人民的,直到他遇到一位从苏州来北京、代导师参加学术会议的研究生。 这位研究生说,“北京地铁里充满班味儿,大家都匆匆忙忙,只听得到脚步的声音。”网友纳闷,“苏州也是准一线城市,难道苏州地铁里是别的味儿吗?”研究生说,“苏州地铁明显人没有这么 多,节奏比较缓慢。” 网友从此有了一点启发,“原来出了 五环,都是中国人的生活,氛围却完全不一样。比如县城婆罗门可以五点下班,下班后可以小酒吧、撸串走起,而北上广格子间依然灯火通明。” “班味儿”这个词据说最早起源于 2022 年的网络,无统一的定义,但人们彼此对目,又能马上发现“同类密码”。 总结来说,“班味儿”精准描绘出了职场面相—— 大家一种普遍的过劳感、疲惫感。 且牛马见到牛马,还能通过“班味儿”来确认彼此是否处于同温层中,所谓“物以类聚、人以群分”。

虽然中国人讨厌班味儿,但基本上已经离不开班味儿。 这个时代,没班味儿意味着没有安全感。

当越来越多的人信奉这些户外装背后的“职场密码”,也开始为信仰付费。只不过你想把这些“班味儿化”的服装穿上身,不是想穿就能穿,而是需要很强的经济实力。 在电商平台, 迪桑特的一件 polo 衫,销量 3000 件, 一件 890 元 ,快赶上一款基础款的波司登羽绒服。

可隆 ( KOLON ) 更是把“低调的奢华”做到极致,一件 Polo 销量 1000 ,宣称有防晒 UPF50+ 效果, 售价高达 1190 元。 至于劳务派遣才穿的始祖鸟,一件速干 Polo , 售价更是高达 1200 元。 没穿过的人都不解,究竟用的是什么线。 The North Face 倒是有点性价比,它冬季的羽绒服卖得最好,在电商平台一件夏季 Polo ,从 200 到 500 元不等,虽然也不便宜,但咬咬牙也能拿出手。 至于萨洛蒙和 HOKA 的男鞋,瞄准 1000 元关口,卖的不单纯是功能,而是一种身份。 目前搜遍全网,尚难以看到这些品牌主动进行“班味营销”的蛛丝马迹,但相信老板们应该乐见网友们的“联想”——原因不难,目前愿意把这些衣服穿进职场的,都是 “实力者”,何乐而不为。 安踏本踏应该是最大赢家。 他自己的主品牌不见得做得就有多好,但他买来的品牌,全都火爆。安踏或许不具备国际一线的产品力,但应该具备比肩国际一线的营销力。 从始祖鸟到萨洛蒙,安踏的饥饿营销玩到飞起,让你有钱也有时买不到,营造稀缺感。 至于迪桑特,本来前些年在国内还是一个小众品牌,安踏通过与伊藤忠、日本迪桑特成立合资公司,打爆滑雪服这一单一产品,并通过本土化生产,提高供给效率,又通过国内强悍的数字化营销,扩大人群触达。截至今年 6 月,迪桑特在华销售额已经突破百亿。 户外装染上班味儿,不知道咱们究竟该哭还是笑。户外装原本承载的应该是中国人向往健康工作和生活的心愿,但如今却似乎走向了反面。 当然这种解读可能也太单一。在一些优质大厂、事业单位都有健身房,搞不好大家穿着这些衣服,就是利用午休时间去撸铁健身的。 中国人的班味儿生活,可能还是得在办公室里散,忙中偷闲、苦中作乐,给自己一点儿阳光, 像极了我们这代人的性格。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏