“贵的户外品牌都有班味儿”这个说法,在户外爱好者圈子里相当流行,也点出了一个普遍观察到的现象。这里的“班味儿”通常不是指真正的“官僚作风”,而是指一种"精英化、圈层化、甚至带点“装”的、追求身份认同和精致生活方式"的特质。

我们可以从以下几个方面来理解为什么会有这种印象:

1. "高昂的价格门槛":奢侈品和高端户外品牌的价格本身就筛选掉了一部分人。购买和使用这些品牌,往往意味着一定的经济实力,这自然会带来一种身份上的区分感。

2. "独特的审美和细节":高端户外品牌通常在产品设计、面料选择、工艺细节、颜色搭配上更加考究,有时会采用一些非传统、更具设计感的元素。这种独特的审美可能不符合所有人的口味,但在圈内却被视为高级和有品味的象征。

3. "圈层文化和认同感":使用特定品牌可以成为圈内身份的一种象征。爱好者们可能会因为共同使用某些“大牌”而形成一种小圈子,分享经验、装备和生活方式,从而获得归属感和认同感。这种圈子有时会显得比较“小众”或“排外”。

4. "营销和定位":很多高端户外品牌在营销上会强调探索、极致、专业、与众不同的生活方式,目标客户群本身就是追求个性化和独特体验的人。广告和产品故事往往塑造了一种精英形象

相关内容:

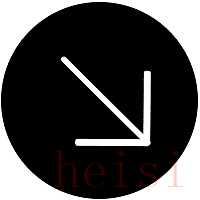

“班味儿”这词儿一冒出来,办公室像被戳了肺管子。

有人低头一看自己身上的始祖鸟,笑出声:原来爬山没爬几回,倒是先把领导爬明白了。

到底什么时候开始,冲锋衣成了会议室的隐形工牌?

答案藏在销量里:户外品牌在年轻人里涨了30%,可真正去露营的没几个。

大家买的是心理外挂,不是防风指数。

说人话,就是“我怕老板看不见我努力,至少让他看见我穿得贵”。

始祖鸟像一张登山简历,可隆那朵花像升职许愿签,穿去开会自带“我很拼”滤镜。

最损的段子是“北面久坐大象腿”,听着像骂人,其实是自嘲。

天天加班到十点,谁还有腿细的权利?

索性把脂肪塞进两千块的壳里,至少心里轻二两。

品牌也精,迪桑特找日本设计师做联名,把滑雪服塞进地铁。

安踏更绝,限量发售,抢不到的人自动在朋友圈帮它打广告。

饥饿营销玩成了心理按摩:我抢不到,说明我混得还不够狠。

有人真信这套。

同事阿良换上萨洛蒙那天,走路带风,PPT都多写了三页。

问他是不是鞋里有弹簧,他说:“鞋帮硬,提醒我别跪。”

可脱下这件壳,问题还在。

调研说穿户外服能提升自信,可没说能提升KPI。

衣服给了三秒底气,剩下八小时还是得自己扛。

倒是环保线挺暖。

巴塔哥尼亚出了再生面料,标签上写着“这件衣服可能来自你前任的塑料瓶”。

一边拯救地球,一边拯救被老板骂碎的心,听着像冷笑话,偏偏真有人买单。

说到底,班味儿不是衣服味儿,是加班味儿。

冲锋衣再贵,也遮不住黑眼圈。

可如果明天还要早起打卡,至少今天先让自己看起来不那么惨。

衣柜里挂着的那件鸟,到底是盔甲还是创可贴?

没人说得清。

但下次看见会议室一排黑压压的硬壳,心里会咯噔一下:原来大家都一样,在工位上悄悄爬山。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏