这确实是当前中国时尚消费市场的一个有趣现象,也是许多国际时尚品牌进入中国时常见的策略选择。当中女(通常指中国中产阶级女性)被定位为主要目标客户群体时,品牌通常会基于以下几个原因做出这样的市场切入:

1. "强大的购买力":中女群体通常经济独立,拥有较高的可支配收入,是消费市场的主力军。她们愿意为提升生活品质、彰显个人品味和追求时尚潮流而消费。

2. "注重形象与自我表达":相对于其他年龄层,中女可能更注重通过穿着来塑造个人形象、表达个性和社会地位。时尚品牌正好满足了这种需求。

3. "消费意愿与能力":相比年轻群体可能存在的价格敏感或更倾向于快时尚,中女群体往往有更强的品牌忠诚度和为“好牌子”付费的意愿和能力。

4. "品牌价值认同":选择特定品牌可能也是对品牌文化、设计理念或生活方式的一种认同,这在中女群体中表现更为明显。

因此,新入华的时尚品牌选择瞄准中女群体,往往被视为一个相对稳妥且能快速实现盈利的策略。它们可能会通过精美的设计、高端的店铺体验、精准的营销活动等方式来吸引这部分消费者。

当然,这种策略也面临挑战,比如:

"竞争激烈":中国市场已有众多成熟品牌,新品牌需要找到差异化的竞争优势。

"维持价格与价值"

相关内容:

三十岁后买衣服越来越“挑”——不是挑logo大不大,是挑“能不能穿十年”“会不会洗三次就变形”。

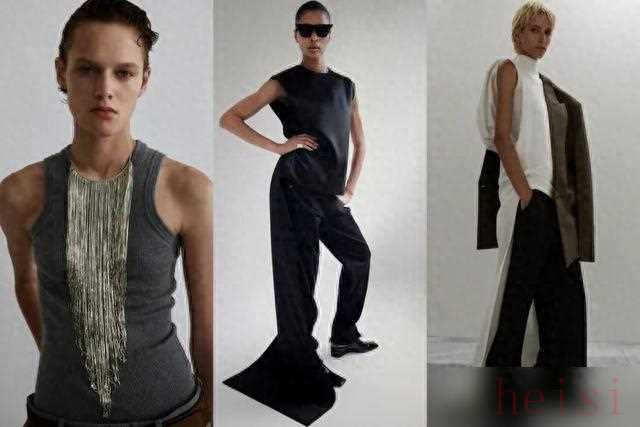

以前Celine时期的Philo款我还有几件,宽肩西装穿到现在都没过时,裤脚双折边刚好盖过鞋跟,走路带风但不扎眼,那才是中女该有的衣服——不用露肉或堆logo,质感和剪裁自己会说话。

最近看她自己的牌子进中国,价格是真辣手,4万的包、1万的衬衫,说“投资”没错,但面料居然不如以前Celine实在,有点失望。还有听说她开始做社媒、加名字T恤,懂的——要生存得妥协,但盼着她守住那点“直白”:不用讲故事,不用讨好潮流,一件外套就是好外套,一条裤子就是能穿很久的裤子。

现在满大街都是“极简风”,大多抄宽版、弄素色,没有Philo那种“把平凡变必须”的魔力。我们买衣服不是为晒朋友圈,是早上起床不用纠结“今天穿什么配状态”——套上她的衣服,就像穿上“我自己”,不用迎合谁,也不用解释什么。

说到底,中女钱包不好骗,我们愿意为“对的衣服”买单,但“对的衣服”得懂我们:不是贵得吓人,是穿得安心;不是跟着潮流跑,是陪着自己走。希望Philo能记住这点,毕竟我们爱的,从来都是那个“剔除所有不重要”的她啊。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏