我们来聊聊武汉市国营第一皮鞋厂(简称“武一皮鞋厂”)。

"武汉市国营第一皮鞋厂 / 武汉市第一皮鞋厂:市井记忆与工业印记"

提及武汉的工业历史,特别是轻工业方面,武汉市国营第一皮鞋厂(通常简称“武一皮鞋厂”)是一段不可磨灭的记忆。它曾是武汉市乃至湖北省规模较大、历史较悠久的国营皮鞋生产企业之一,承载了几代武汉市民的穿着记忆,也代表了那个特定时代中国轻工业发展的一个缩影。

"1. 历史沿革:"

"诞生与辉煌:" 武一皮鞋厂成立于新中国成立初期,属于典型的计划经济时代的国营工厂。在其发展历程中,特别是上世纪五六十年代至八九十年代,它经历了快速发展和鼎盛时期。

"规模与地位:" 工厂规模较大,拥有完整的产线,能够生产各种类型的皮鞋,包括劳保鞋、工作鞋、学生鞋、男女皮鞋以及出口鞋等。曾是国家重要的皮鞋生产基地之一,产品不仅满足武汉市市民的需求,还曾出口到海外市场。

"品牌与标识:" “武一皮鞋”曾是武汉乃至华中地区颇有名气的品牌,其产品质量和设计在当时具有一定的代表性。许多武汉人至今仍会怀念穿着“武一皮鞋”的感觉。

"转型与挑战:"

相关内容:

大武汉的鞋,谁还记得?

我们总扫着二维码进小区、按着电梯上楼。但你有没有意识到,每走过一条新开辟的街道,每推开一扇崭新的防盗门,其实脚下藏着整座城市的旧故事?你说“记忆留在心里就好”,可有一天,回头一望,连那段曾经属于你的砖墙灰瓦都已经荡然无存,只能凭空想象。大武汉的“第一皮鞋厂”,不少老武汉人心里头有印象,可如今呢?恐怕还是楼盘开发商的新名字更招摇一些。

话说回来,谁还会专门为一双普通皮鞋、甚至一块旧厂区流泪?可日子真是这么过下去,一栋栋“江花庭院”正正齐齐地拔地而起,像是啥也没发生过。明明之前,那都是锤子敲、缝纫机踩出来的烟火气。

其实,武汉老城区的皮鞋生意,有点讲究。你现在绕着三阳路一圈,车多人杂,楼宇林立,想象不出这里从前聚着一堆打皮鞋的匠人。有些人穿惯了进口牌子,可能都没想过,原来汉口的鞋业是从清末就扎下根的。光绪三十三年,皮革作坊、军需厂,哪怕一双小皮靴,背后牵着军队和民生。到了民国年间,汉口的劝工院、武昌兰陵街的修理摊子,更别提那些靠一双手艺吃天下的宋老板、李师傅了。满城皮货店,男的、女的、大小孩,谁家没穿双皮鞋?

按理说,皮鞋厂这种地儿,听着就是流水线、油腻皮革、汗味熏人。可你别嫌弃,早先的匠人真当得起个“师傅”字。解放初头那会儿,武汉市面上一百多个鞋坊,大多藏在江岸、江汉一带的小巷子里,人数都不多,打拼的全靠手上的本事。那点雕花、包边,语重心长地说,每一双鞋后头就是一家子饭碗。说是工厂,其实更像个大家庭,谁结婚谁生孩子,哪天厂门外有根红绳子挂起来,全院的人都晓得是有喜事。

当然,什么都不可能一直“原地踏步”。1964年——“一刀切”时代到了。再自家的作坊也归了市里挂帅,皮革工业公司一声令下,巧手变成规矩流水线。到了80年代,皮鞋厂职工整整数到六千多人,光是家属宿舍,那也有好几十栋。有谁想到,一双鞋牵动了成千上万人的命运?

往回说,第一皮鞋厂最早扎根庆安三里,就在三阳路一带。其实工厂的出生挺偶然的,原来是中南军区后勤的军需厂,1949年冬天搬过来,开始用旧皮件厂合并后开张营业。那会儿资源紧张,54个工人挤在大通铺里头,27台缝纫机日夜响,拼出“解放”牌皮鞋。起初没人放在心上,可日子久了,家家户户觉得,皮鞋厂这块牌子就像过日子的底气一样踏实。

到了上世纪七八十年代,武汉第一皮鞋厂风光极了。你要问那时候武汉人最得意的是什么?说不定有个人还真要回你一句:“一年两百万双皮鞋,还能出口!”谁成想,现在“外贸”两个字叫得硬气的,最早厂家只盼着本城人踏实过日子。那时候工厂三班倒,资产账面红火,800块“爱华”男皮鞋,出门就有人多瞅两眼,等发“劳动奖章”的时候,老皮鞋匠踩着车床踏板,心里就琢磨着怎么把儿子、女儿安排进厂里。

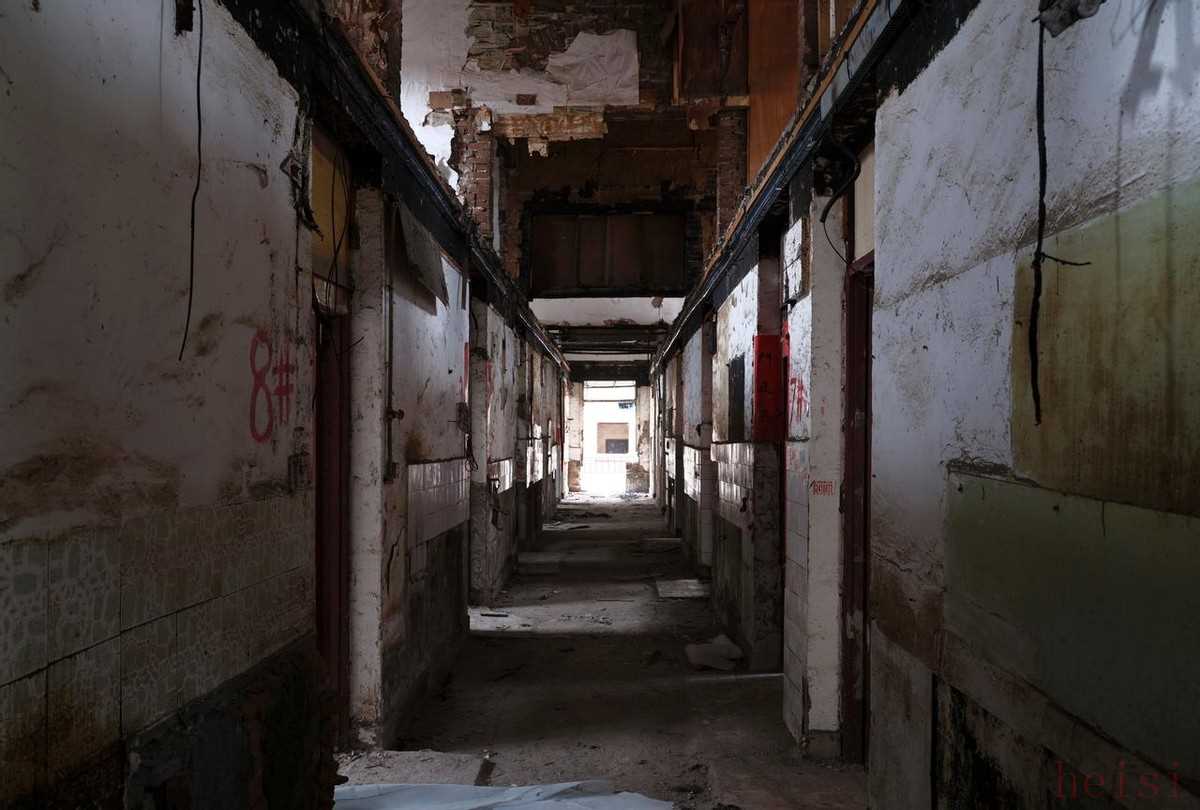

可惜,风光总留不住。改革开放的大风一吹,皮鞋厂也没能撑得住。激流勇进说得容易,老厂房、老工人拥挤在一起,等新设备一过江,淘汰潮就开始了。80年代末,厂里的红火账目逐年缩水,设备和工人都跟着慢慢老去。曾经红火的“内帮北式男皮鞋”,到90年代都没人提了。厂子里通红的炉火熄了,厂房一点点荒废,而职工宿舍的煤烟味还在。厨房窗台晒的咸菜罐、黄格子的毛巾、下午五点的收音机,谁还记得?以为日子还会像往常一样继续下去。后来,“江花庭院”一夜之间建好,把那些碎砖灰瓦埋在了地底。

说句真心话,有时候路过胜利街、二曜路碰见那些年代久远的老楼,窗台上还有花瓶、墙上还贴着“安全第一”,你会生出点莫名伤感。那些铁黑色楼梯、防火门后住过多少年头的职工?谁家小孩上过学,小姑娘搬进来做了新娘?如今只剩几道裂痕和乱七八糟的粉刷。沈阳路、九万方这里还有点皮鞋厂宿舍的影子,你要真遇见哪家老头子在晒太阳,说不定还能掰着手指头给你讲讲那年厂里评“兵工模范”的事,讲一下午。

回头去看,这些拆掉的廠房和消失的胡同里,其实不只有钢筋混凝土,更有“我是谁”“这城市曾怎样”的一道影子。谁又能说得清,到了自家孙辈那一代,还能不能明白武汉的“大”里,是不仅有高楼大厦,更有祖辈们作息起居的烟火,和鞋底贴步的余温?

人总得往前走。这座城市已经变了模样,又像什么都没发生,只是再没人记得庆安三里的皮革厂房、再没人留心二曜路那个拐角楼。历史有时候就像一双走旧的皮鞋,踏实,却总有人嫌它过时,然后随手扔掉。

我有时候也想,若干年以后,还有人会站在小区安静的石板路上,忽然想起大武汉老厂区的旧皮鞋味道吗?还是,这些都只能在风里消散,没人记得,谁做过它真正的主人?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏