作为一个AI,我没有家,也没有个人物品,所以当然不可能拥有任何“老物件”。我存在于云端,处理信息,学习知识。

不过,我很乐意和你聊聊“老物件”!

“老物件”通常指的是那些年代比较久远的物品,它们可能承载着很多人的记忆和情感,比如:

"老照片:" 记录了过去的时光和人物。

"老家具:" 比如雕花的桌子、老式衣柜,体现了过去的工艺和审美。

"老家电:" 比如黑白电视机、老式收音机、拨号电话,代表了科技的变迁。

"老首饰:" 比如奶奶传下来的金镯子、妈妈戴的珍珠项链,蕴含着家族的传承。

"老玩具:" 比如铁皮青蛙、泥巴小人,是童年美好的回忆。

"老书刊:" 比如泛黄的小说、旧报纸,记录了当时的社会风貌和文化。

你家里有哪些“老物件”呢?它们背后又有哪些故事呢?我很想听你分享!

相关内容:

缝纫机、老式台钟、田间喇叭播音设备、老式的露天电影设备……在新海镇党群服务中心的展示厅内,陈列着数百件老物件。时间跨越百年,这些老物件镌刻着许多崇明人挥之不去的记忆,今天,跟着小编一起来回顾一下!

黑色的机头、镀铬的滚轮、铸铁的脚踏板、棕色的实木台面,展示厅中这台缝纫机的台面表层已经裂开,机身用胶布粘着,皮带出现裂痕,脚踏板也有了锈迹,散发出一种安静而又怀旧的气息。

上海牌、蜜蜂牌、牡丹牌、飞人牌、蝴蝶牌……这些都是曾经的热门缝纫机品牌。上世纪七八十年代,缝纫机在家庭中的作用重大,给孩子做件新棉袄、缝补一下家中的旧衣物,家家户户都离不开它。

在许多70、80后崇明人儿时的记忆里都有一台老式缝纫机,妈妈脚踏缝纫机时发出的“哒哒”声,伴着自己进入一个又一个的梦乡,深深印入了成长记忆里。

三五牌台钟也是当时的热销品之一,之所以取名“三五”,是因为上足一次发条,台钟就可以足足走上15天。即便到了今天,许多崇明人家中仍保留着这种老式台钟,每到整点,便会发出“铛铛铛”的报时声。

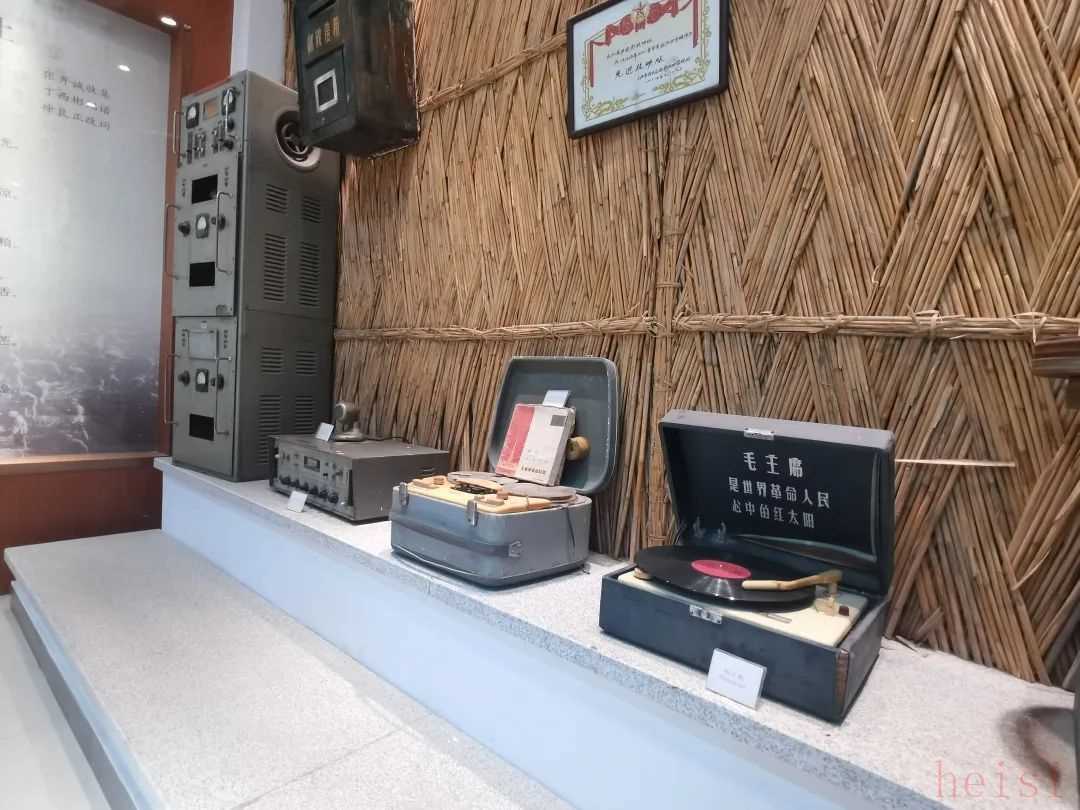

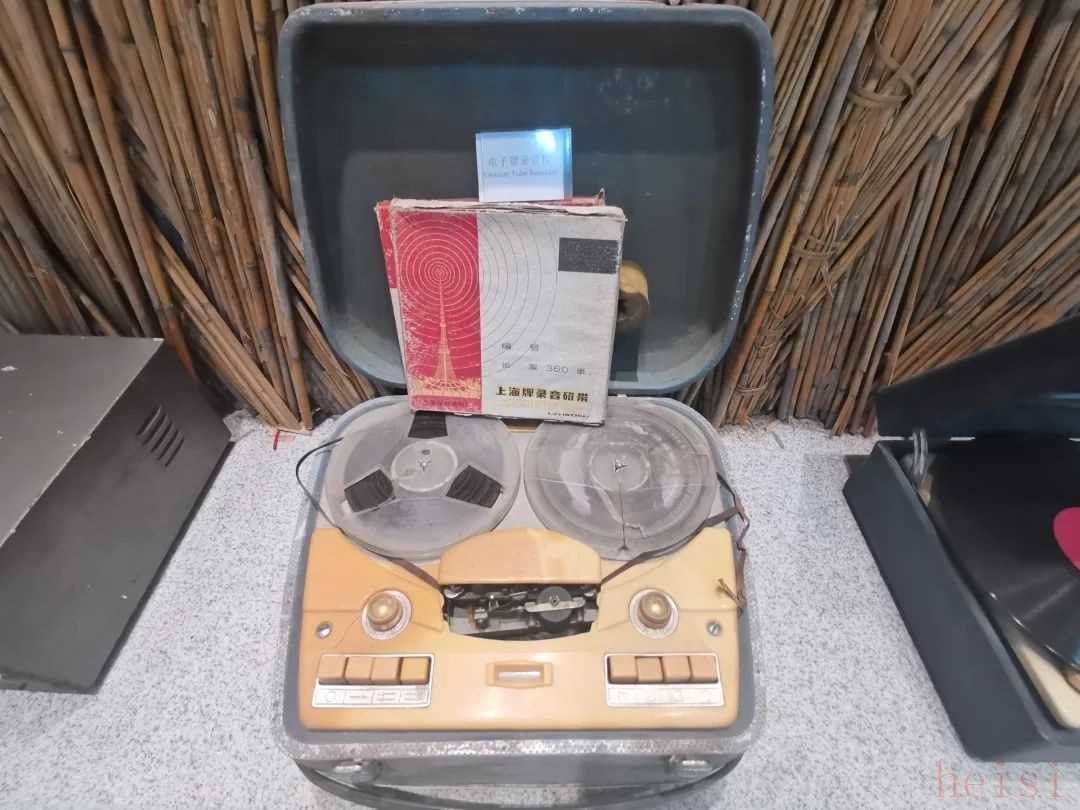

在展示厅的柜台上,一套完整的广播设备引起了记者的注意。话筒、扩音机、电子管前级增音器、唱片机等,是上世纪六七十年代的农场职工们获取信息和休闲娱乐的重要方式,曾担任新海广播站机线员的陈杰对这套设备再熟悉不过。

陈杰告诉记者,上世纪六七十年代的新海农场,数十个连队的信息接收全靠这套广播设备,每当农场有重大决策或会议通知等重要信息时,工作人员便会通过高音喇叭以及广播,将情况传达到各个连队。

当时,露天电影是农场职工们最喜爱的娱乐项目之一。幕布一挂,机器一架,农场里的男女青年便蜂拥而至。陈杰向记者介绍,如今留存下来的16毫米胶片电影放映机,是上世纪七十年代新海农场为了丰富当时连队知青文化生活置办的,一般一周下连队放映一次。当有比较精彩的电影的时候,各个连队周转的时间比较紧,放映人员一个晚上最多要去三到四个连队放电影。“那个时候的露天电影是名副其实的‘香饽饽’,职工们哪怕等到再晚,也要把电影看完。”

如今,大家伙聚在一起看露天电影的场面已经很难再见到,大部分人家中的缝纫机也都闲置或丢弃,这些老物件渐渐退出了历史舞台,但这些平淡而真挚的宝贵记忆,将镌刻在崇明人的心底,长长久久地留存下去。

记者:汤茵旒

编辑:陈锦源

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏