这句话“寻迹红色罗浮,传承革命精神”很有意义,它将艺术与革命精神联系起来,非常有深度。我们可以从几个方面来理解和展开这个主题:

"1. 理解词语含义:"

"寻迹 (xún jì):" 寻找踪迹,探索。这暗示着一种主动的、探索性的行为,去发现和理解。

"红色罗浮 (hóng sè Luó fú):"

"罗浮 (Luó fú):" 通常指巴黎的卢浮宫 (Louvre Museum),是世界著名的艺术殿堂,收藏了无数艺术珍品。

"红色 (hóng sè):" 在这里,它很可能不是指建筑的颜色,而是象征着与革命、共产主义、无产阶级文化相关的元素或历史印记。这可以指:

"艺术作品的内容:" 描绘革命、工人运动、社会主义理想等的画作、雕塑、版画等。

"特定时期或流派:" 如苏联现实主义、法国的“真实主义”或“社会主义现实主义”艺术,这些艺术流派常带有强烈的政治色彩。

"博物馆内的特定区域或展览:" 可能卢浮宫或其关联的博物馆(如奥赛博物馆)收藏或展示过与法国大革命、巴黎公社或国际共产主义运动相关的艺术品或历史文物。

"象征意义:" 罗浮宫

相关内容:

|

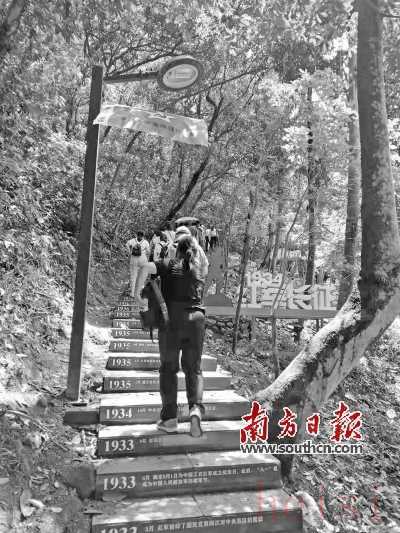

罗浮山景区打造“百年征程路”体验游览线路。 |

近日,由中共博罗县委宣传部牵头主创的大型红色纪录片《红色罗浮》上线,成为博罗县开展党史学习教育的又一新举措。

在博罗,红色基因焕发出的时代光芒尤为耀眼。有着丰富红色资源的博罗,正努力保护好、管理好、运用好红色资源,教育引导党员干部群众传承红色基因、赓续红色血脉,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

文/图:南方日报记者 廖钰娴

传承红色基因▶▷大型纪录片呈现革命足迹

东江纵队司令部旧址、“三棵松”战斗遗址、惠民医院旧址、博东县政府旧址……在博罗这片孕育着红色基因、富有革命传统的热土,中国共产党人的革命足迹随处可见。他们创造了历史,也写就了弥足珍贵的“红色档案”。

建党百年之际,这本厚重的“红色档案”被拍成了纪录片。记者了解到,博罗本土大型红色纪录片《红色罗浮》以博罗大事记文字资料为创作源泉,以战争遗址实景为背景元素,以当事人或采访当事人子女以及物证为内容载体,以人物道具,群众演员为表现手法,以达到情景再现,完整地梳理了博罗与中国共产党的历史渊源,为博罗红色历史留下了宝贵的影像资料,并打造博罗新的红色文化品牌。

《红色罗浮》系列纪录片制作方为博罗县融媒体中心。该中心相关负责人介绍,《红色罗浮》以纪实手法“说”党史,结合大量珍贵的史料和历史镜头,完整地梳理了中国共产党在博罗的历史足迹,生动地展示了在博罗这片热土上发生过的可歌可泣的红色故事,向广大观众呈现和讲述英勇的博罗人民在战争年代舍生忘死、保家卫国,奋勇顽强、浴血作战的光辉历程和峥嵘岁月。

这些红色印记中,留痕最深的大约是曾在罗浮山设立司令部的东江纵队。1943年12月,广东人民抗日游击队整合其他抗战力量,成立东江纵队。作为开辟华南敌后战场和坚持华南抗战的人民抗日游击队主力部队之一,东江纵队从无到有、从小到大,逐步发展成为一支拥有一万多兵力的抗日劲旅,被中共中央军委誉为“广东人民解放的旗帜”。

1945年春天,中共广东临时工作委员会根据中央的指示,决定将东江纵队司令部迁往地形复杂、方便隐蔽的罗浮山。广东省临委领导机关和东江纵队司令部、政治部及后勤机关先后进入罗浮山。司令部设在冲虚观,政治部设在白鹤观,军政干校设在长宁澜石果园村,对外联络处设在朱明洞。罗浮山也因此成为南方敌后抗日武装斗争的指挥中心。东江纵队领导机关抵达罗浮山后,开展了一系列革命活动,革命火种在罗浮山一带点燃。

如今,在东江纵队司令部旧址附近的东江纵队纪念馆,500多张真实历史照片以及200多件革命文物被收藏其中,日复一日地讲述着那段红色历史。

留住红色记忆,不仅在于保护,更在于传承。今年以来,罗浮山景区串联起东江纵队纪念馆、东江纵队司令部旧址、东江纵队对外联络处、元帅楼、将军楼等红色革命场所,打造了一条“重走东纵路”游览路线。在这一路线上,不仅有“百年征程路”的阶梯步道,还设置了朱德扁担、支援前线、投弹训练、会师红军、重走东纵路等体验环节,大量党史知识结合情景体验,生动地再现了中国共产党和党领导东江人民子弟兵的光辉岁月。

今年4月,博罗推出6条精品红色旅游线路,以东江纵队纪念馆及其周边红色景点为核心的“追寻红色足迹、传承东纵精神”主题线路,同样被纳入其中。

影响潜移默化,教育掷地有声。从今年4月开始,东江纵队纪念馆每天都要接待30多个党建团体,仅各地前来开展“旅游+研学+党建”活动的学生,每天就有2000多人。

保护红色文化▶▷修复革命遗址再现先辈精神

今年7月1日,位于博罗县公庄镇陂头神村的博东县人民政府旧址经过精心修缮,正式对外开放。

在陂头神村下罗小组的办公室左侧,一块写着“博东县人民政府旧址”的石碑矗立着。石碑旁边有一座占地近1000平方米的老屋,即是博东县人民政府旧址。这是一座古朴的老宅,由当地一位吴姓乡贤建造。1949年7月1日,博东县人民政府在公庄镇陂头神村成立,辖博罗、龙门、河源三地20个乡,老屋就成了博东县人民政府的办公地,开展支前、抢修公路桥梁、筹粮等工作。1949年10月,博罗全境解放,博东县人民政府迁往博罗县城,改称博罗县人民政府。

早在2014年,当地村干部就向乡贤发起过募捐,募集了大约165万元,用于修缮博东县人民政府旧址、八甲神纪念广场、黄大铭下马石纪念碑、大沥小组编钟公园及黄大铭廉政广场等多个历史文化遗址。由于资金有限,当时对博东县人民政府旧址的修缮只完成了外立面的修复。

2020年,博罗县正式启动了博东县人民政府旧址修复项目,在原址基础上进行修缮修复。施工过程按照“遵循史实、恢复原貌”的原则,组织相关专家多次考察论证,多方搜集档案资料,最大程度还原了博东县人民政府旧址原貌,并于今年6月修复完工。

如今,走进博东县人民政府旧址,不论是墙面、屋顶还是房梁雕花,均最大程度保留及还原了最初模样。为了更好地发挥宣教功能,传承好红色基因,修复后的旧址除了原有的“博东县人民政府展区”外,还新增了“陂头神乡村振兴成就展区”“东三支在博罗活动展区”“村风民俗展区”等多个不同主题展区,展品达100多件,更好地再现了东江纵队浴血抗战的历史。

无独有偶,今年6月,博罗县长宁镇也启动了石下屯村革命遗址——青云书室的重修。据介绍,青云书室建于清朝嘉庆年间,位于长宁镇石下屯村独岭小组,抗战时期曾用作东纵青干班、学生班的培训以及地下联络站,同时也是当年东江纵队的临时指挥所。

然而,由于抗战时期被轰炸且年久失修,后期没有得到妥善维护,目前的青云书室遗址只剩下数十米残墙。

长宁镇党委副书记陈焕灼介绍,为了充分挖掘、整理、利用石下屯革命遗址资源,长宁镇党委、政府和石下屯村委会等各方共同努力,现已完成了原石下屯青云书室重修前期准备工作。重修石下屯革命遗址,将重焕抗战遗址青云书室的风采,目的是建立长宁镇革命传统教育基地,将青云书室打造成为面向群众和学生的爱国主义教育基地。

革命遗迹里,镌刻着革命先驱浴血奋战的红色记忆,更蕴含着丰富的革命精神。

据悉,自2020年以来,博罗先后启动了博东县人民政府旧址、长宁石下屯革命遗址、东纵青干培训班旧址、上坪大捷旧址、“三棵松”战斗遗址等红色资源爱国主义教育基地建设项目,全面加强红色资源的保护、开发和利用,讲好博罗红色故事,传承好红色基因。

博罗县委宣传部相关负责人表示,博罗将继续发挥东江纵队纪念馆等红色文化教育基地的育人作用,全方位立体化打造“红色讲堂”,让群众在聆听红色故事中感悟历史、接受精神洗礼,从红色文化中汲取前进力量。

■相关

创新形式让党史学习教育“动”起来

开展党史学习教育以来,博罗县充分发挥本地红色资源优势,加强组织领导,明确工作安排,落实工作措施,坚持规定动作做到位,自选动作创新做,确保党史学习教育见人见事、见思想、见精神、见行动。

通过潜心自学、集体研学、领导领学、党员互学、典型带学、机关评学等灵活多样、扎实有效的学习形式,博罗持续引导全县党员干部读原著学原文悟原理,深刻感悟真理力量和实践伟力,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

博罗重点关注青少年群体,组织开展了“童心向党”“颂百年风华,传红色基因”“重走长征路”等主题活动。同时,推动红色精神进校园,通过“党史+文艺”“党史+研学”“党史+比赛”等形式,开展红色读书会、党史知识竞赛等活动,让党史学习“动”起来,激发青少年爱党爱国爱社会主义的情感。

值得注意的是,作为全国新时代文明实践中心建设重点联系县,博罗县依托覆盖全县各行政村(社区)的文明实践阵地矩阵,打造起党员干部群众身边的党史学习教育“红色阵地”,用学历史、讲案例、说故事等方式,有效推动党史学习教育接地气、有温度、暖人心。截至目前,博罗县已开展1000多场次“学党史暖人心·八个一百惠民生”“文艺经典中的党史”等特色宣教活动,覆盖受众5万多人次。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏