上世纪的中国,烟草行业和人们的吸烟习惯与今天大不相同。在那个年代,确实有几款香烟品牌曾非常热销,覆盖全国市场。不过,“仅2款流传到现在”这个说法可能需要更准确地理解。

确实有几款老牌香烟在上世纪非常出名,但时过境迁,市场变化、政策调整(如控烟、品牌整合、更严格的烟草法规等)导致很多品牌逐渐淡出市场或被合并。要说哪些品牌“流传到现在”,可以从几个方面来看:

1. "品牌名称被保留,但产品可能已大幅调整或合并:" 有些老牌子的名字可能被新的烟草公司继承,但现在的产品在配方、定位、包装上可能与上世纪的样子完全不同,甚至可能被整合进了其他更畅销的产品线中。比如,一些地方性老品牌可能被大型烟草集团收购后,以子品牌的形式继续存在,但市场影响力已大不如前。

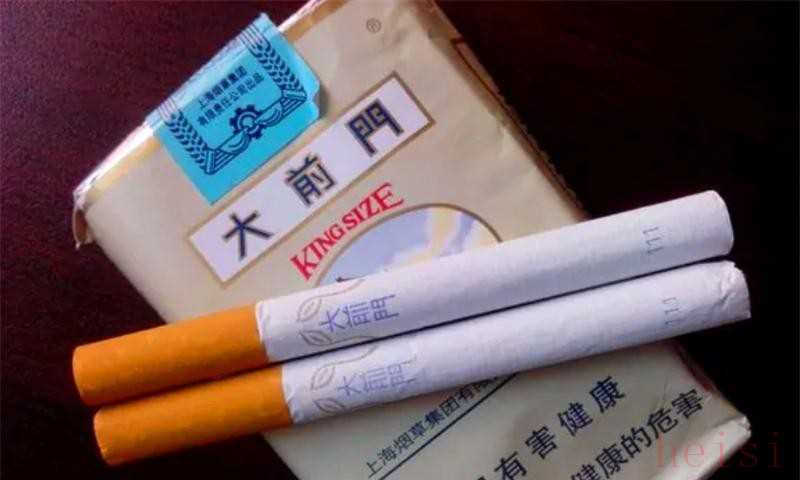

2. "品牌彻底消失,但曾几何时非常辉煌:" 很多曾经的畅销品牌,因为各种原因已经完全退出了市场,甚至很多人可能都只能在老照片或老烟盒上看到它们了。例如,"大前门"、"红塔山"(虽然红塔山至今仍在生产,但其在上世纪的辉煌和后来的经历非常复杂,且早期版本与现在有差异)、"金鸟"、"大中华"等,都是曾经风靡一时的品牌,

相关内容:

谁家抽烟,不跟牌子较个劲?要说一根烟里藏个江湖,那还真不夸张。有的人就蹲在柜台前半天不说话,手攥着几块钱,只为了挑一包顺眼、顺口、顺心的牌子。可你想到没有?这细细一根,背后其实翻过几个世纪的浪。不信,你想想——它到底是谁带过来的?又是哪一年,悄悄栖进中国人的日常,和茶、和酒一样,一点点扎了根。

那年头,香烟算“新潮玩意儿”,可咱中国人对烟草的热情,比想象中还猛。一开始,咱抽的是旱烟。隔壁村李大爷,清早天还没亮就挂把旱烟杆出门,边走边点一口,活像一幅老国画。烟丝得自己切,有时候干了就拿牛皮纸包着——哪像现在,有自动包装、玻璃柜台?有烟就有闲聊,几杆旱烟掺着村头唠嗑,日子也就过去了。

但旱烟也有讲究——谁家烟锅亮,谁抽的是新叶,不跟人攀比“香气”,倒像在比谁会过日子。还有鼻烟——这可不是咱普通老百姓玩的。鼻烟壶装着烟粉,讲究人里头还要加花露。清朝名人们动不动拿个水晶鼻烟壶当宝贝,看谁的鼻烟壶雕得巧,谁的烟粉香。这一套规矩,比宫廷玩器皿都复杂,一口气把烟草抬到了“贵族消遣”的高度。听老人说,康熙都专门找工匠造这玩意儿,谁家有一只玉鼻烟壶,摆起来都得小心翼翼。

卷烟的登场,是一桩“误打误撞”的巧事。有个传说,说是非洲的士兵烟瘾犯了,没烟斗、没烟锅,就随手撕张纸,把烟草卷进点着。第一口下去,还真有滋味。其实,这种“偷懒法子”才是革命性的发明。男人们抽着卷烟,觉得不占手,不占时间,更不老气横秋。卷烟机器一开动,产量上天,整个市场都变了天。

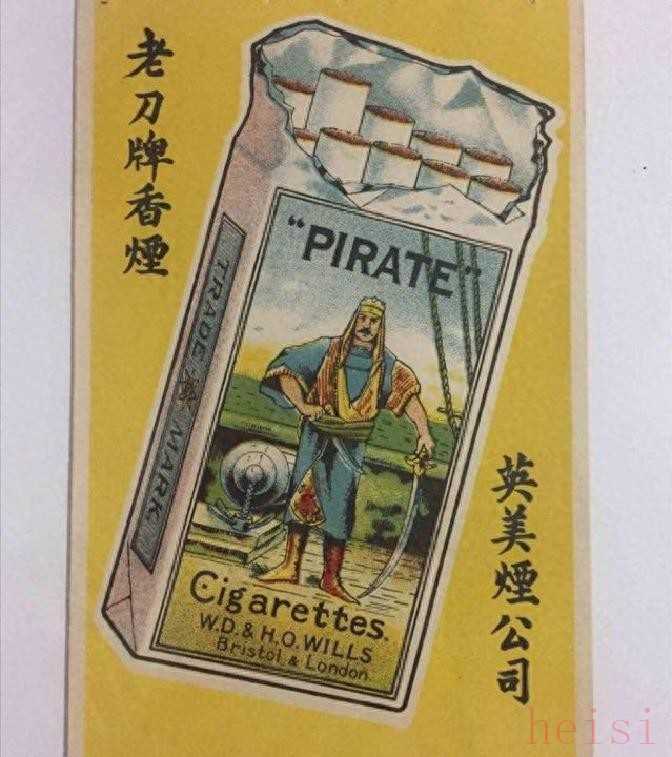

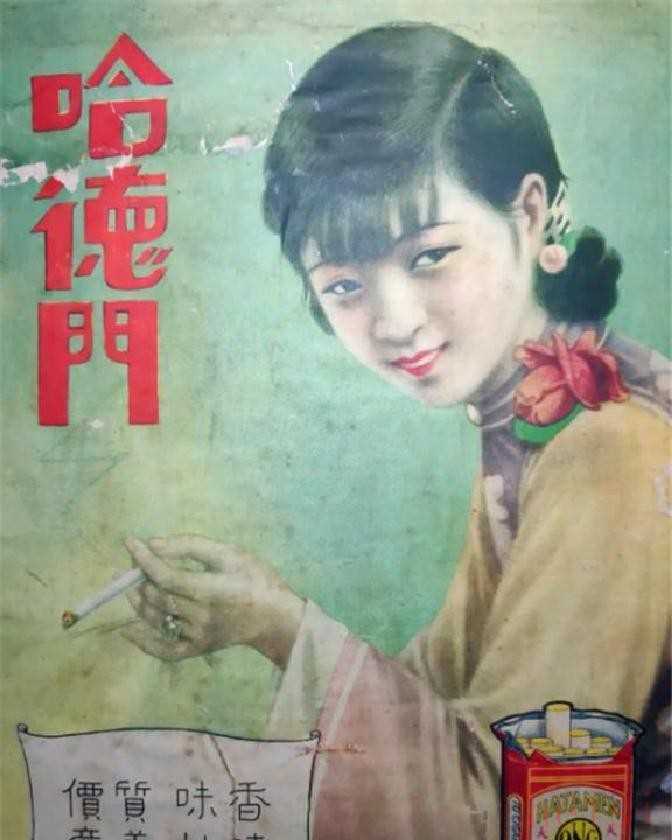

时机一巧,英美烟草公司就杀进中国。你别看这公司名字拗口,实则是顶级国际烟草企业。那阵子,中国方才被西洋坚船利炮“敲开门”,个体小烟厂还在跟旱烟老路子纠缠。结果英美烟草来了,猛推几款卷烟,迅速占了便宜。巅峰时期,他们在中国的厂子密密麻麻,光一个香烟工人就能填满小县城。市面上烟草品牌各色各样,但说到最火的五种,都是他们家的:老刀牌、大前门、哈德门、三炮台,还有仙女牌。

“老刀”这名字,就带着点故事味,其实一开始没人叫它这个。烟盒画着个瘦猛的大海盗,左手一把刀,站在甲板上嬉皮笑脸。中国人不懂英文,看见这“刀”,就管它叫老刀牌。海盗、刀、大炮,都从包装上蹦出来,塑造了一个会打仗的“常胜将军”形象。洋气极了,可也扎了点“洋人优越感”。刚开始大家觉得新鲜,谁家有一盒老刀,吸一口都像沾了军威,每天要跟街坊显摆。

但时代风向一转,这就变成了“政治不正确”。爱国心一起来,很多人抵制起“海盗烟”,觉得这是给洋人脸上贴金。再加上国产香烟一批批上市,老刀牌慢慢就没人点名了,最后在中国市场悄悄隐退。其实说起来也有点尴尬——风光了一世,最后还是被自尊心“请出门”。

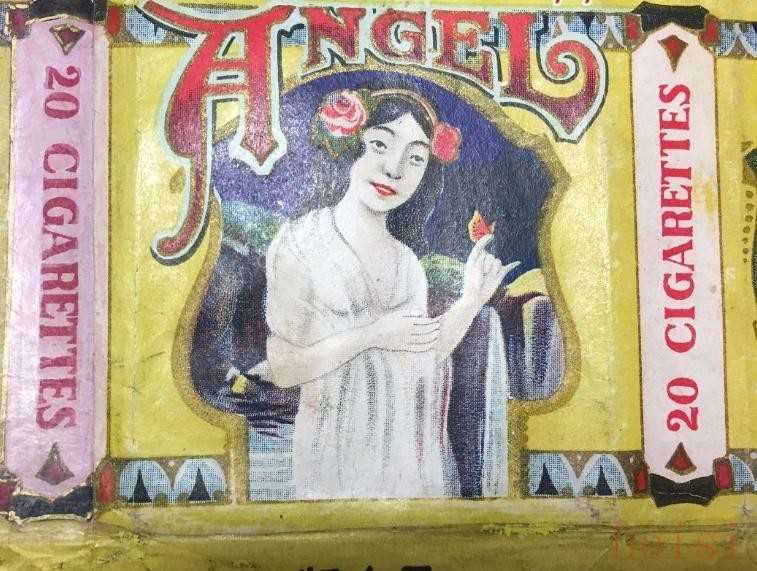

你以为烟草就只有男人玩?错。民国时期,仙女牌香烟专门盯住了女性市场。那会儿上海、天津的大街小巷,旗袍美女、女学生排排站,抽一口烟,都是现代感、独立范儿。陆小曼、阮玲玉这些名媛明星,也是仙女牌香烟的头号客户。仙女牌的包装未必精致,但插画永远是现代女性,旗袍高叉,大波浪头,透出一股子“我要自由”的劲头。广告往往色彩鲜明,姑娘们看了都多看一眼,想着自己能不能也像海报上的女主一样,有一天站在舞厅里,衣衫飘飘,一边抽烟,一边跟人讲话。

但理想总归理想,真正能抽得起仙女牌的毕竟是极少部分人。建国后,大家都务实,“新女性”不再追求拿烟做独立标签,这品牌也就慢慢在历史里悄悄消失。烟盒偶尔还能在集市上淘到,放在手里,像个小小的时代笑话。

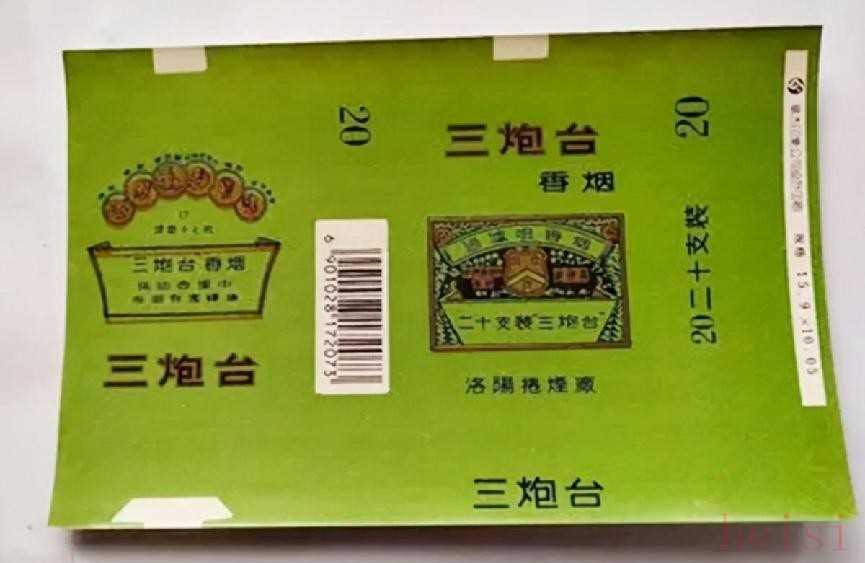

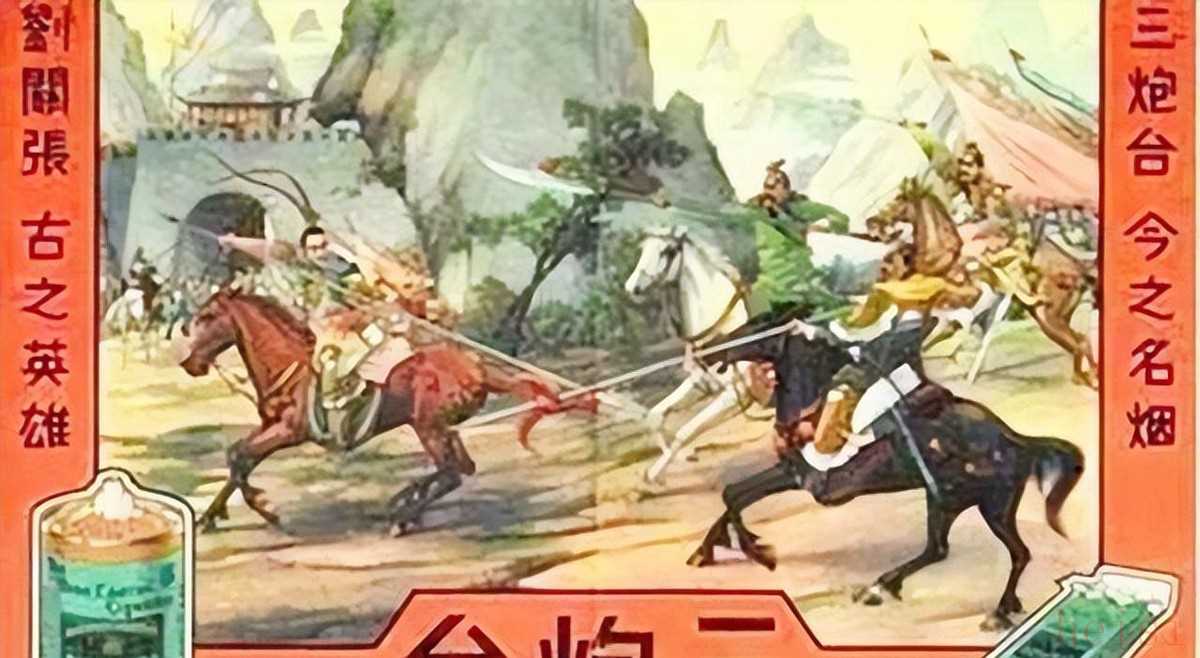

三炮台香烟,名字听着就霸气,说“外国来的三座堡垒”。在民国年间,你要是能拿上一盒三炮台,基本上就能在朋友面前扬眉吐气了。广告打得风风火火,每一盒里头还印着水浒、三国故事,什么关公、李逵都有。“买票送烟”,电影院为它搞促销,结果人头攒动,连大人物黎元洪都曾来捧场。三炮台主要做高端市场,一盒贵得让普通百姓咽口水,是军阀、商人和政客的标配。这烟一流行,别的烟草公司也跟着模仿。有段子说,凡是吸三炮台,都被称作“知道货”,而那些拿假烟的,只是装门面罢了。

不过,这烟始终是“洋”货,国内没生产设备。新中国建立后,三炮台也就退出舞台。老烟民偶尔说起,会有点怀念,也有点自嘲——如今谁还舍得为了包装买烟呢?

提到能熬到今天的烟品牌,那可就得说大前门和哈德门了。大前门早在1916年就冒头,那时还叫“前门”。烟盒一看就是北京正阳门城楼,民族感觉特足。广告词很扎心:“大人物吸大前门落落大方”。说白了,就是把“抽烟”变成了身份的象征。你要手里攥着一包大前门,走进茶馆、公司,人家一打眼就知道:这不是一般人。这烟味道醇厚,价格亲民,逐渐成了烟民们的口头再见伴侣。品牌几番易主,包装不断变化,大前门的“国货气质”却一直扛着。

哈德门则是大前门的“亲兄弟”,灵感取自北京的崇文门。烟丝更细腻,口感单纯直爽。文人里头最爱它,你看看郁达夫提鲁迅时就说过,迅哥最爱抽的就是哈德门。建国后它一时停产,1992年才被青岛卷烟厂起死回生。哈德门现如今还在市场上,偶有烟民调侃——抽它不是怀旧,是讲情,里面塞着一段人生。

多少老品牌都努力想留住身影,有的被国企收编,有的在市场里“各自为战”。新中国成立后,本地香烟厂家慢慢多起来,你去任意一个城市的小超市,看烟柜,都会发现几十个品牌——这才是烟草真正的繁荣。大前门、哈德门成了幸存者,也像两根线,牵着人们过去的记忆。

烟草这事看着不起眼,说到底它就是消遣,但一根烟里藏着社会变迁、情感纠葛,还夹杂着自主品牌的兴起。过去外头来一根“洋烟”,大家围着转,如今谁都能挑花眼——这个才叫“时代移动”。你我或许都说不上爱不爱抽烟,但总会在某个亲人的书桌、祖屋门口,发现一包大前门、哈德门,夹着旧年时光,就那么默默的在空气里飘着。

所以,你还记得小时候家里人抽的是什么烟吗?是老刀,是三炮台,还是那经典的哈德门?讲到这里,我忽然觉得,哪怕烟味不再流行,记忆倒总能在心头缭绕,不散。也许,有些故事,并不需要讲完。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏