哈哈,这个问题很有趣,也确实反映了时尚和潮流圈的快速变化。很多曾经非常火爆的明星运动鞋品牌,确实经历了一个辉煌期后,逐渐淡出人们的视线。以下是一些典型的例子,看看你是否穿过或了解过:

1. "Vans (范斯):" 尤其是在90年代和21世纪初,Vans的鞋子(特别是Old Skool, Era, Slip-On)是滑板文化、摇滚文化和街头潮流的象征,几乎成了“明星鞋”。虽然现在依然存在,但作为引领潮流的核心地位已经被其他品牌取代或分食。

2. "Kith (基思):" Kith凭借其独特的选品策略和线下门店体验,在2010年代中期迅速崛起,成为街头潮流界的宠儿,其联名鞋款更是备受追捧。但近年来,由于业绩压力、法律问题和过度扩张等原因,其影响力和市场地位大幅下滑。

3. "Supreme ( Supreme):" Supreme的巅峰时期无疑是2010年代,其盒子、联名和“松鼠”营销策略让品牌达到了神话般的地位。虽然它依然是一个极具价值的品牌,但相比巅峰时期,其“不可获得性”和价格泡沫有所降温,不再是“人人必备”的爆款。

4. "Adidas Originals (阿迪原力):" 特别是Yeezy系列在 Kanye West 合作期间,以及Stan Smith、Superstar 等经典款

相关内容:

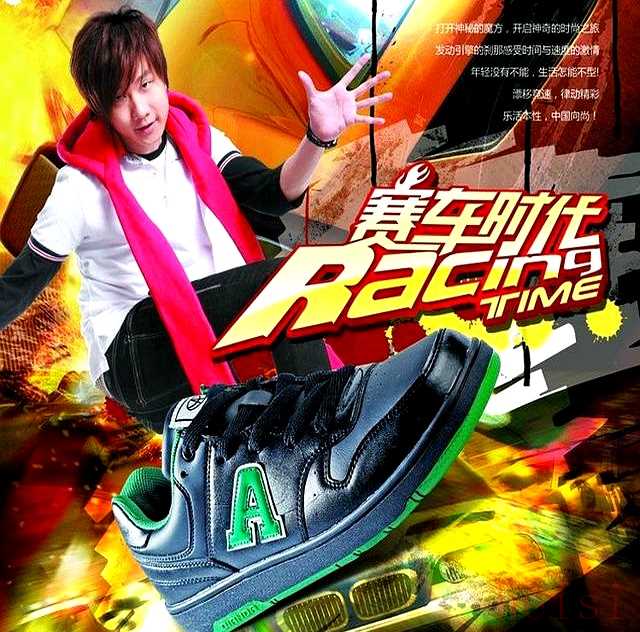

打开鞋柜,那双印着周杰伦剪影的德尔惠还躺在角落,灰扑扑的像一张过期的演唱会门票。当年为了抢它,有人凌晨排队,有人省下一个月早餐钱,如今它连当闲置都无人问津——这落差,比股市熔断还刺激。

德尔惠的衰败不是突然的猝死,而是慢慢被时代晾在一边。90年代它把“亚洲天王”印上鞋舌,校园里的男生走路都带风,觉得穿上就能rap两句《双截棍》。可潮流像公交车,一班接一班,德尔惠没挤上下一班。设计停在原地,价格却跟着通胀一起涨,年轻人扭头就去了更轻更炫的国外品牌。门店一家家关,最后连清仓甩卖都喊不动,像被拔掉电源的霓虹灯,啪一下黑了。

同样被熄灯的还有迪亚多纳。成龙大哥一脚踹开中国市场的大门,网球鞋卖得比电影票还快。但耐克和阿迪达斯带着气垫和Boost杀进来,迪亚多纳的意式优雅瞬间变成“好看不中用”。更糟的是,满大街的山寨把logo拉歪一厘米就能鱼目混珠,真货被假货挤到墙角,成了“冤种”代名词。现在想买到正品,得去小众买手店翻库存,像考古。

阿迪王的剧情更离谱。名字蹭大牌,广告蹭热度,一度混进县城最亮的玻璃柜台。可模仿终究是纸糊的盔甲,和阿迪达斯对簿公堂后,败诉加赔款,品牌像被戳破的气球,噗嗤一声瘪了。消费者这才反应过来:原来买的是“阿迪王子”,不是“阿迪达斯”。

奇安达的故事带着滑板少年的汗味。1993 年诞生时,国内还没几个人知道Vans是什么,奇安达就是街头最靓的仔。林俊杰代言那几年,鞋舌上的“Q”字比考卷上的100 分还耀眼。可 Vans 带着 Off-White联名杀进来,奇安达还在用十年前的楦型,滑板少年们转身就把脚伸进了更贵的进口鞋。品牌想转型,却连微博热搜都买不起,只能眼睁睁看着市场份额被啃成骨头渣。

另一边,New Balance 把复古跑鞋做成社交货币,On Running靠瑞士黑科技让程序员也心甘情愿掏钱包。它们赢的不是明星,而是抓准了“穿得舒服还得拍照好看”的刚需。就像有人说的:现在的年轻人,鞋不是用来走路的,是用来发小红书的。

2025年的时尚报告把话挑明了:可持续、环保、限量联名才是流量密码。老品牌们还在纠结logo要不要放大一厘米时,新品牌已经把海洋塑料做成鞋面,把碳中和写进产品故事。消费者不是变心了,是变精了——他们开始为价值观买单,不再为童年滤镜付账。

说到底,一双鞋的寿命能跑多少公里,取决于品牌能不能跑赢自己的过去。德尔惠们输在把明星当成永动机,忘了产品才是发动机;新兴品牌赢在把“创新”当日常更新,而不是年度汇报PPT上的装饰。鞋柜里的旧鞋提醒着:潮流没有怀旧滤镜,只有下一轮起跑的枪声。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏