让我们来“嘲讽”一下 TONY 这个名字,以及他“带飞”品牌这件事,毕竟“出海大忌”嘛,总得有点料:

---

"标题:当“TONY”遇上出海:一个名字引发的血案?不,是爆笑剧!"

哎哟喂,这 TONY 一听,是不是就让你脑补出一位穿着花衬衫、满嘴“YEAH BOI”的街头潮人?或者,一个热情过度、差点把客户灌醉的酒鬼销售?在严肃的出海大忌清单上,这个名字简直就是“原罪”级别的!

"出海大忌第一条:名字土得掉渣,自带劝退光环!"

Tony?太普通了!在全球市场里,这名字多如牛毛,根本不够看!客户看到 TONY 这个名字,第一反应可能是:“哦豁,是不是来自那个‘人均 GDP’有点悬乎的岛国?” 或者更直接的,“这名字一看就不是来玩转国际市场的,人家玩的是‘品牌价值’,你玩的是‘接地气’?” 严重怀疑 TONY 一开口,客户就忍不住想翻白眼:“这谁啊?跟我的 PPT 风格一样,有点老土啊!”

"出海大忌第二条:文化梗玩不转,容易翻车!"

你以为 TONY 是个洋名字?那你就大错特错了!在中国,Tony 常

相关内容:

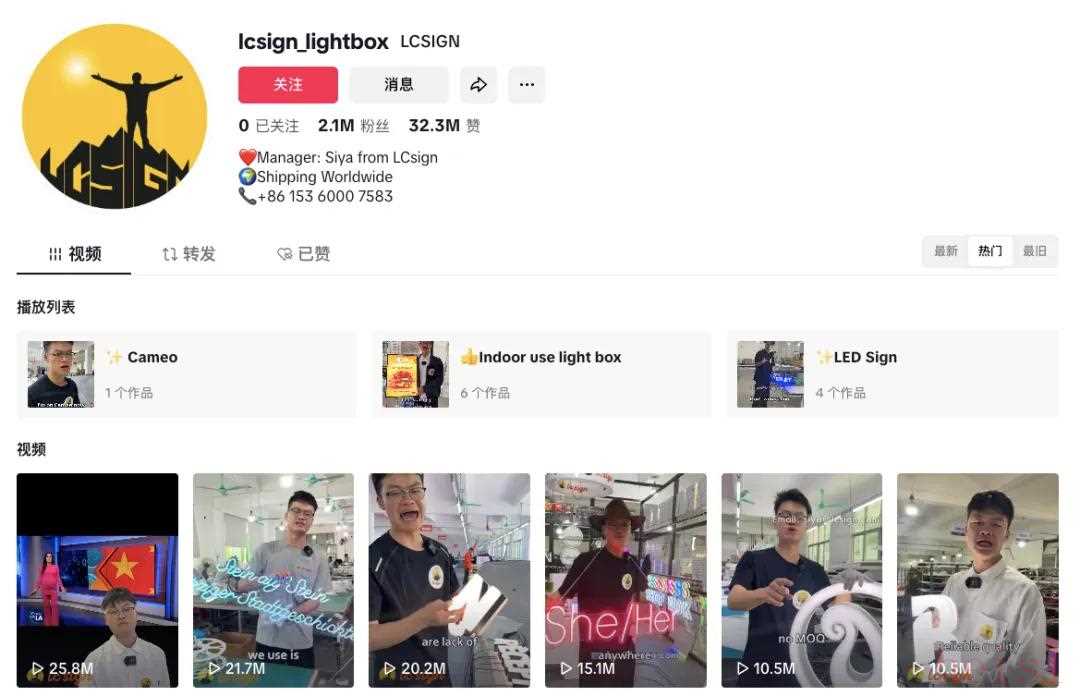

全网粉丝近400万、单帖百万点赞、单视频百万播放……甚至连粉丝自创的YouTube主页都有近60万粉丝——这,是一个中国灯牌厂的海外社交媒体账号。

”嘲讽”侏儒运动员、“冒犯”LGBTQ群体、恶搞“川普”……这,还是那个中国灯牌厂的海外社交媒体账号。

这个厂子就是来自广州的LC SIGN,是上榜本期由OneSight与中国国际跨国公司促进会(CICPMC)联合发布的2025Q2《BrandOS出海品牌社媒影响力榜单》的中国定制灯牌出海品牌。

当大多数B2B企业在出海营销中寸步不离“文化适配”和“安全表达”时,LC SIGN却选择了一条“反向操作”的路径——将厂区一线的小伙子竹宇(Tony)打造成集“嘲讽、冒犯、恶搞”于一身的品牌代言人。这个“疯批代言人”靠一条条强情绪、高对比度的整活视频,不仅让工业灯牌卖向欧美,也让LC SIGN成为B2B品牌社交内容“人格化破圈”的代表案例。

Tony的成功,并非偶然。他深谙社交平台推荐机制和用户心理,以冲突性极强、踩边球又极富娱乐性的表达,在TikTok、Instagram、YouTube等平台迅速出圈。

1 雷区蹦迪的“疯批营销”,为何在海外吃得开?

作为一家想要承接海外业务的定制灯牌出海厂商,LC SIGN早在5年前就建立了其第一个社交媒体主页,即其YouTube主页@LCSIGN。但一开始LC SIGN的社交媒体内容和其他B2B企业无甚区别,彼时的LC SIGN专注于在YouTube上发布自己创意灯牌的“唯美广告”或者是工厂生产的专业作业过程等内容,单个视频的播放量不超过1万。LC SIGN品牌尚未打响,它在等待能引爆全网粉丝热情的人——Tony。

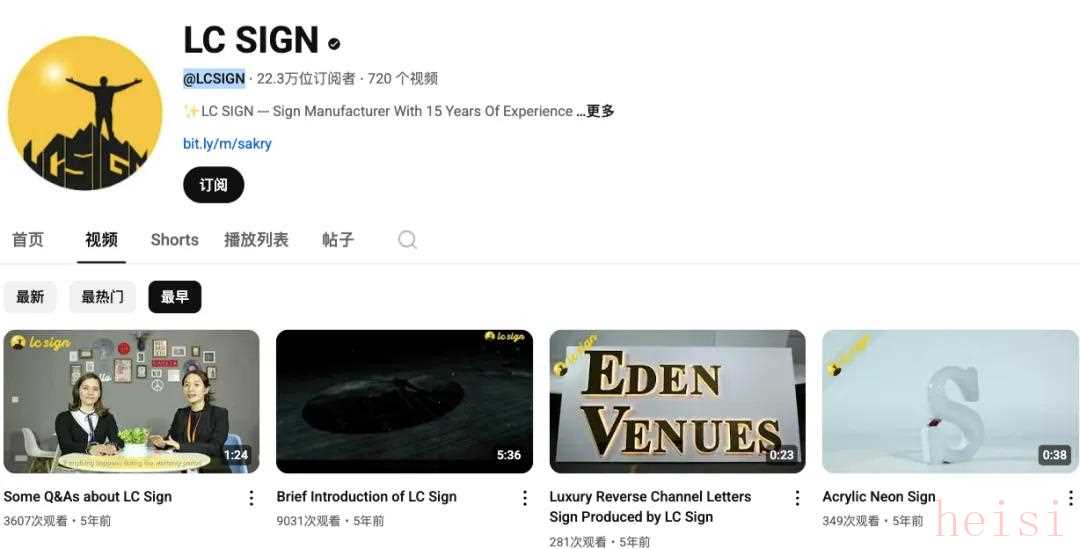

Tony是1999年出生的竹宇的英文名,英语专业毕业的他最初加入LC SIGN的还是一名销售。随着TikTok在海外的爆火,热爱看英语脱口秀、非常了解欧美文化梗的Tony觉得自己的机会来了——他开始出镜LC SIGN的海外短视频,并通过持续的探索,寻找短视频内容的爆点。

*Tony的粉丝会“考古”Tony的早期视频,在Tony最早出镜的一则YouTube Shorts中仍有2025年的粉丝留言

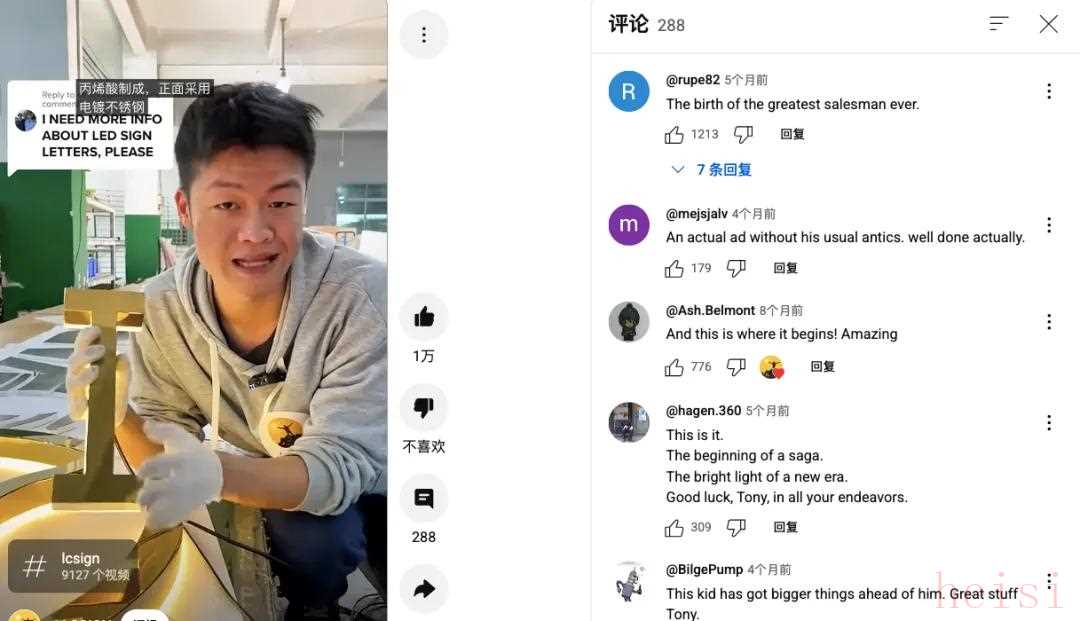

Tony出镜后,LC SIGN的爆款时刻是一次偶然的机会,车间生产出一个 “美国” 字样的灯牌。Tony 灵机一动,在对灯牌的介绍中加入了 “American sign made in China”(中国制造的美国标识)。这条视频一经发布,迅速在平台上引发广泛讨论。

自此之后,Tony的内容创作如同解锁了流量密码,逐步构建出标志性的"Tony式内容风格":

每支视频的开篇为持续几秒钟的网络热门视频的争议片段,然后Tony出镜,以夸张的戏剧化reaction(反应)切入,通过几秒高能的反应(如“Anyway”、“whatever”或者直接“bye”)瞬间抓住观众注意力,随即开始无缝衔接产品卖点贯口——"三年质保"、"全球配送"、"来图定制",用快节奏信息轰炸形成独特的认知植入模式,让观众在沉浸式场景中自然接收产品信息。更有海外用户直呼“即使我不需要灯牌,我也想买一个了”。

这种将产品特性与娱乐元素深度融合的创新表达,成功将商业信息转化为社交货币,实现品牌认知的指数级传播。

*有外国媒体报道了Tony的爆火,而Tony“不语”只是一味地介绍灯牌

也正因为这些内容足够“抓马”,才被社交媒体算法大力推荐,引发海外观众评论区“互喷”、自发二创,甚至发展出以Tony为主角的模仿账号、剪辑合集和表情包库。

*YouTube博主对tony视频的reaction视频播放量都能达到近300万

这种“踩边不越线”的内容能生效,靠的是Tony本人及团队对跨文化传播密码的精准破译:LC SIGN深谙文化猎奇营销的精髓,像搭建「翻译器」般解构不同地域的文化符号,将尖锐情绪转化为具有普适共鸣的表达。他们敏锐捕捉到全球消费者对情绪宣泄的迫切需求,以及文化符号唤醒集体记忆的强大力量 —— 通过提炼不同文化中共通的生活痛点与社交梗点,将冒犯性转化为「会心一击」的幽默。

这种内容策略源于对文化情绪密码的提前破译,让轻度嘲讽与视觉反差成为跨越文化壁垒的「情绪共振器」,最终实现既点燃讨论又不失控的传播效果。

2 不是“整活”,是套路:Tony模式的“可复制路径”

截至2025 年 6月底,LC SIGN在 Instagram、TikTok和 YouTube三大平台粉丝总量达375.3 万。此前,一位海外网红探访LCSign 工厂时提到,Tony备受欢迎的关键因素,在于他成功架起了东西方文化交流的桥梁。Tony以一位普通中国小伙的角色创作英文本土笑话,这种独特视角让观众感到新奇。

海外网友喜爱的不只是Tony对敏感话题的反应和解构,也不是夸张的口音和肢体语言,而是一整套可拆解的“整活内容体系”——

开头三秒钩子设定(强口音、强反差、视觉错位)

中段制造冲突情绪(调侃+功能演示)

画面中添加订购电话和官网地址(形成转化闭环)

这种“整活式营销”看似疯癫,实则每一步都踩在流量的逻辑之上:从引发注意力的语言与行为,到情绪转折制造记忆点,再到功能输出与行动号召的无缝衔接,每个环节都有明确目标。

Tony用表演掩盖了剧本的存在,但LC SIGN的成功并不是偶然“碰上了对的梗”,而是将短视频内容从“搞笑”进化为“品牌战略”的一部分。这种内容生产机制的稳定性,正是“Tony模式”可复制的核心所在。它告诉我们:人格化表达不是灵光乍现的创意闪击,而是基于用户洞察与平台机制打磨出的可持续打法。

3 不是每个品牌都能“疯”,但每个品牌都能“人设化”

Tony的出现,让很多B2B品牌开始反思:“我们也要孵化自己的网红吗?”答案是否定的。不是每个品牌都适合一个“疯批小子”站在镜头前自嘲卖货,但每个品牌都可以找到与用户建立情绪联结的方式。以人为媒介,以冲突为抓点,是品牌人格化的两大关键路径。

你可以不“整活”,但你要有人。可以不“踩边”,但你得敢说。可以不“演段子”,但你要有观点。

对于大多数出海品牌来说,以下三点值得借鉴:

以人设破圈,以机制保驾:人设是品牌传播的表面,机制是可持续的底层支撑;

从自黑开始,慢慢试边界:轻度自嘲往往是品牌走向“敢表达”的第一步;

用数据驱动创意,而非拍脑袋热梗:内容不一定要高成本,但必须要高策略。

结语

Tony让世界记住了一个来自广州的灯牌厂,也为一众B2B品牌打开了“内容人格化”的另一种可能。嘲讽、冒犯、恶搞,本是出海营销的雷区,但当它们被包装进逻辑严密、策略清晰的内容体系中,反而能成为最锋利的营销武器。不是盲目出格,而是精确“犯规”——Tony走在红线边上,却让全世界把目光投向了他背后的品牌。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏