上世纪(通常指20世纪,即1901-2000年)在中国,确实有几款香烟品牌曾凭借其名气、渠道和时代背景,在全国范围内热销,成为那个年代的标志性产品。其中,历经时代变迁,至今仍然有市场、被大多数人认知并仍在生产和销售的,确实只有两款。

这五款在上世纪曾非常火爆的香烟品牌,通常被认为是:

1. "红塔山 (Hongta Mountain)":源于云南,是早期就享有盛誉的国产烟,以“红塔山”山形包装和醇和的口感著称,至今仍是烟草行业的重要品牌之一。

2. "中华 (China)":以国烟身份出现,包装上印有“中国”字样,一直定位高端,口感浓郁,因其特殊身份和品质,是至今从未离开市场,且地位稳固的经典品牌。

3. "凤凰 (Phoenix)":曾是上海卷烟厂的主打品牌之一,包装上有凤凰图案,在上世纪非常流行,但在市场调整和品牌整合中,其市场份额和知名度已远不如当年,目前已基本退出市场。

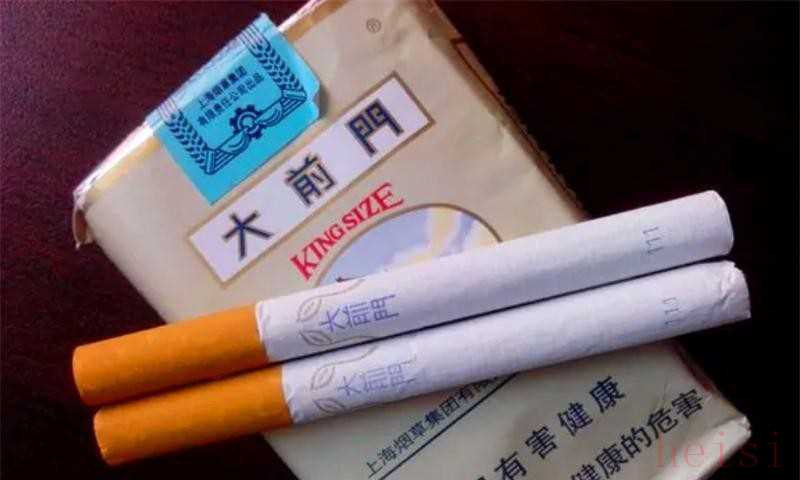

4. "大前门 (Big门前)":北京卷烟厂的经典品牌,以红白蓝三色包装和独特的“大前门”名称深入人心,曾是全国范围内的热门香烟,但近年来市场份额有所萎缩,虽然仍在生产,但已不再是当年的主流。

5. "双喜 (Double Happiness

相关内容:

烟瘾这事儿,说大也大,说小也小。可要真聊起香烟,什么记忆、什么道道儿,全都跟着烟雾腾起。你脑袋里第一个蹦出来的,是哪个名字?香烟进了中国这茬事,说长也得算上四百多年,可大概没人能想到,那个时候一根烟的故事,能绕出这么多弯。

其实哪怕在咱爷爷那辈子,一盒香烟还不是什么家家都能随手摸到的玩意。讲真,几十年前,买包烟才花八九分钱,但那时候的八九分钱——不是现在买杯咖啡找出来的零头,那是一顿饱饭呢。谁家要是有旅人从远地儿带了盒烟来,往往先得在茶几上摆两天,左瞅右瞄,舍不得动。过年或者逢事儿了,才分出来一根,几位大老爷们蹭一边点了火,有人忍着不咳嗽,有的巴巴地装着老练。可说来也奇,烟这东西,越穷越上瘾,越穷越想显排场。

回头想一想,哪怕烟草那会儿还是“洋玩意儿”,可一旦混进中国人的生活里,很快就落了地,扎了根。慢慢地,本土的品牌、自己的味道,也起了头号。这其中有没有什么英雄好汉?倒不一定,但卷烟、旱烟、鼻烟,每一个都曾风头一时无两。

说到这不得不八一八“卷烟”这名字。其实咱中国人真正一口气抽起来的,最早还不是卷烟,是旱烟、是鼻烟。老电视剧里你看过吧,大宅门那个七老爷,叼千里香的架势,像谁敢跟他叫板。“咔嚓”一下长烟杆儿,讲身份,十里八村能闻着烟丝味儿。那时候烟斗是男人的第二面孔,烟袋锅儿都要仔细擦亮,一家人团圆的时候,三五老头老太太还会抢着炫耀,谁家烟叶更呛。

鼻烟又是讲究人的雅物。拿白玉鼻烟壶装着,里头有时还掺着花露水或者梅花香粉。能摸到鼻烟的,往往不是达官显贵就是满清王旗后代。说起来,康熙还真喜欢捣鼓这个玩意,据说找了最厉害的匠人,专门琢磨鼻烟壶花色。那小壶,有的碧绿镶金,有的雪白镶花,看着就想深吸一口。哪怕现在,有些老东西成了骨董,多少人看了直咽口水。

可真正让烟草变脸,成了家家户户少不了的消遣,还得拜卷烟所赐。谁第一个想起来把烟叶搓碎卷到纸里?说法多,有一种特别带味——据说是非洲打仗的兵,烟瘾大到发狠,啥烧锅都找不到,这伙子一咬牙,把烟丝往纸上一糊,一卷。没想到新鲜,一吸,啊呦!这个顺溜,传着传着,命就长了。

到了工业革命后,卷烟配着机器哗哗下线。烟叶搅得更细,产量远远甩开了老派工艺。眼瞅着英国、美国的大烟草公司,轮番伸长胳膊往中国捞金。英美烟草,也不用细说,就是两家老少皆知的大块头拼到一起,摇身一变成个国际巨鳄。你要说中国香烟史,这块招牌绝对绕不过去。

老早的中国,强船利炮敲开国门,世上的骄子们觉得,烟草不过是外国人的玩意。可日子久了,洋企看准了老百姓没这玩意儿不能活,立马杀出一条血路。鼎盛时期,英美烟草光是工厂、印刷、烘烟、包装材料的产业线,全国各地撒开花,员工两万多号人。就是跟今天的大国企、互联网大厂比,也能叫板。最牛的时候,他们牢牢地攥着中国市场六成以上的份额,民族企业只能喝点边角料。

你翻老照片,五大香烟牌子风风火火冒头,全出自这家公司。名字听着都要有点历史感:老刀牌、三炮台、仙女牌、大前门、哈德门。这些名字里头,烟味混着旧时光,有好些咱们现在听起来还意犹未尽。

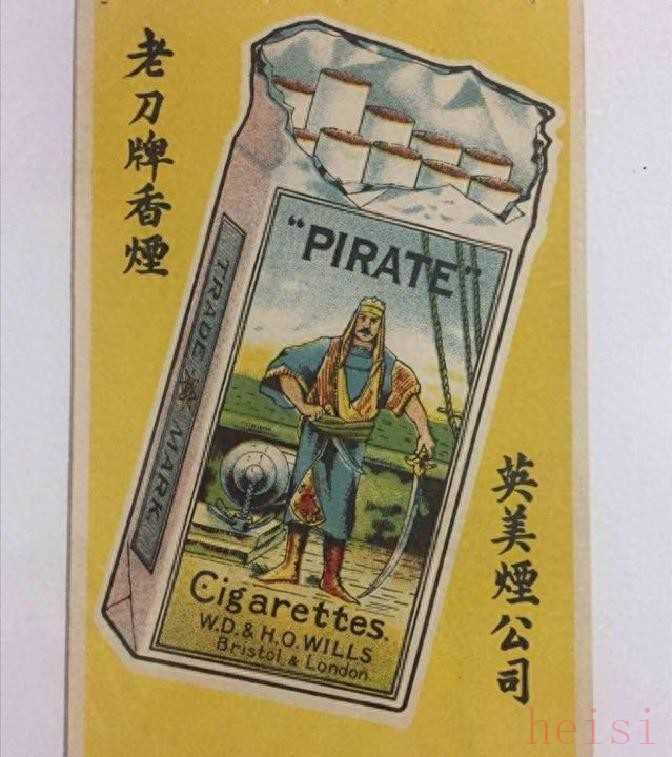

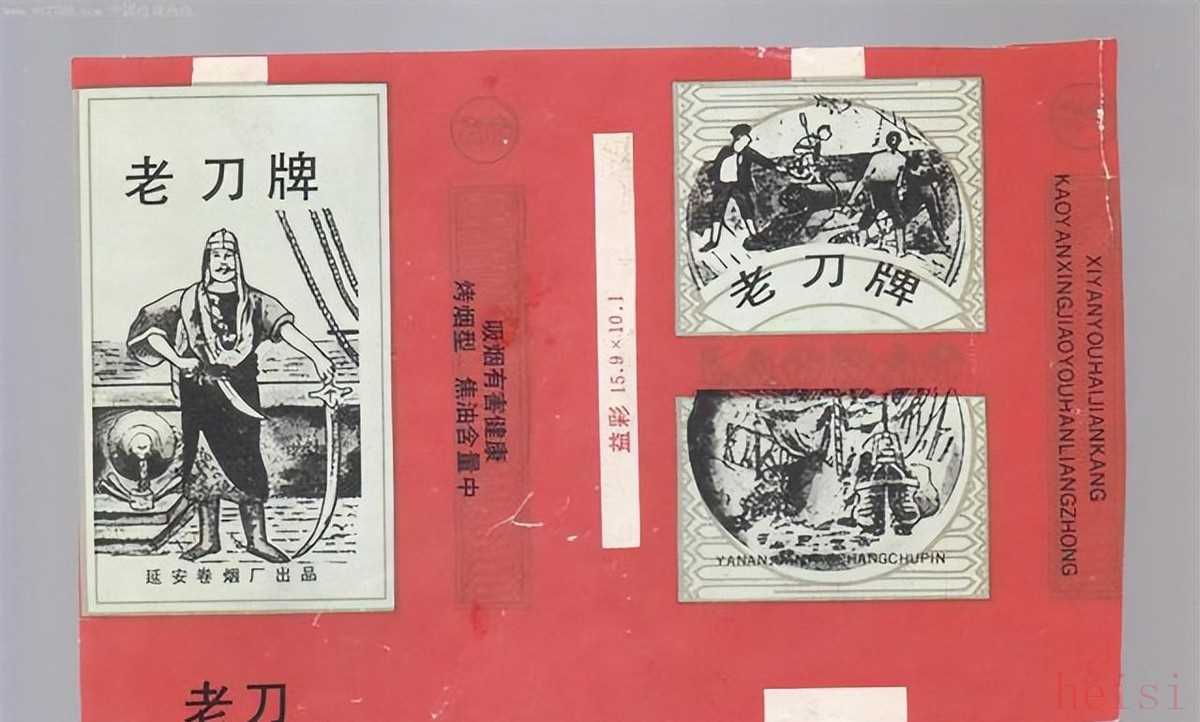

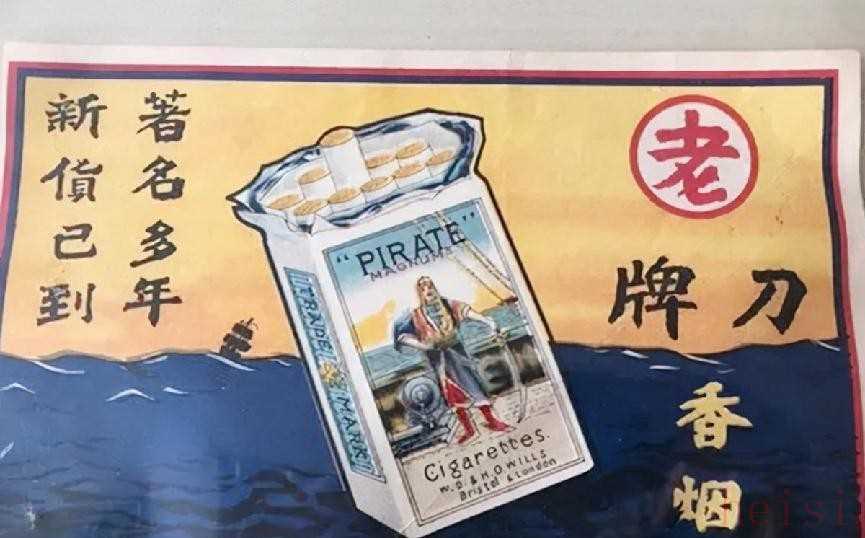

老刀牌,那是风头最劲的“洋烟”之一。第一回出现在中国,1891年。那时候普通老百姓不认英文logo,烟盒上画着大海背景,水手立在船头,腰里横着一把寒光四射的大刀,神情威风八面。俨然一个“任我行”的神头。大家伙就图这烟盒新鲜,直接喊它“老刀”。久了,没几个人知道它原名PIRATE,就全认那一把刀了。抽着有味不说,还有点打海盗的传奇劲头。

可这种洋气,最后栽了个跟头。等国人觉醒了,老刀牌啊、海盗烟啊,怎么总是打打杀杀的画面,像是暗里嘲笑咱中国人软弱。那会儿学生请愿、工人游行,抵制的第一波“洋产品”就有它。到了后来,新的牌子一出来,老刀牌就像老兵退役,没人再提。

香烟圈子里,女性专门的“仙女牌”一度走红。说起来,一点都不藏着掖着,就是照着女士去的——盒子上是窈窕红妆、旗袍姑娘,巧笑嫣然,对当时大都市女郎格外有吸引力。你想啊,民国时候陆小曼、阮玲玉这些名媛才女,手里夹根烟,就是那时的fashion icon。新女性、独立、时髦、胆大的标签,多少人争着模仿。但老实说,会抽烟的女人在那会儿,还是凤毛麟角,大多是“神气”大于“生活”。新中国成立以后,仙女牌被时代淘汰了,成了抽屉底儿的旧影子。

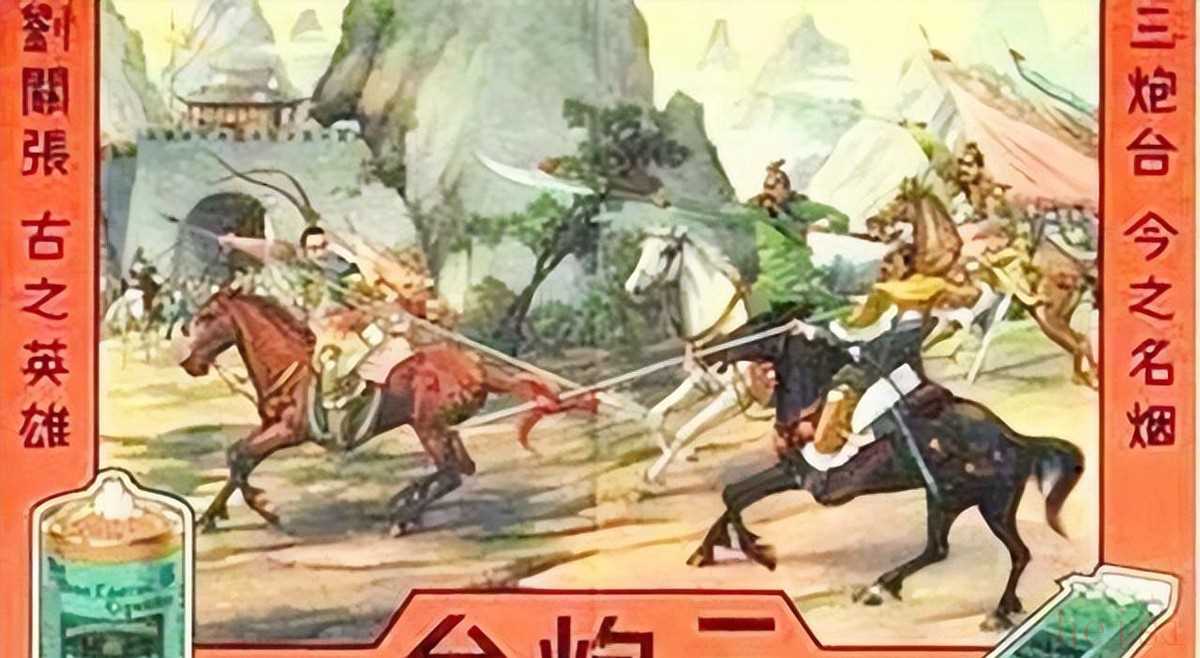

三炮台,名字外来,噱头不小。英文叫“三个城堡”,一开始专攻高端市场。连广告都比别人会玩,香烟盒上印三国、印水浒,汤汤水水的中国故事,连买烟都送戏票、电影院买票送烟。就连黎元洪那样的人物,都带一家子去过。可惜,这烟是外国造,价格也硬,渐渐没了“接地气”的土壤,再精致也是昙花一现。

再聊聊你我都熟的老面孔——大前门。熟到什么程度?正阳门箭楼的图案搁到烟盒上——就是那个老北京地标。以前老百姓都说“大人物吸大前门,落落大方”,只有真“有头有脸”的才敢往外掏那么一盒。自1916年起,这牌子一步步扎根,甚至被当作“国粹”。哈德门就发展得巧妙些,稍晚出来,借着前门的名气走了本土路线,以崇文门为图腾,技术更刁钻,烟味浓得让内行拍桌叫好。至今“哈德门”在烟民圈里也算是避风港。

说起来,这两个“幸存者”能熬到今天,也是跌跌撞撞。文人喜欢,老烟民离不开。鲁迅先生就曾被郁达夫写过:“迅哥儿就爱哈德门。”那场面你都能想象,夜里灯下,纸烟袅袅,人已走远,香味还在。

大前门、哈德门,一直走到九十年代,青岛那边的工厂又恢复了哈德门的生产。老牌子焕新装,每当看到标志性的楼台烟盒,老一辈心里头的情愫,谁都替代不了。

说到底,这些民国金字招牌,到了今天大都变成了回忆。烟盒子成了收藏品,故事还留在人们嘴边。时代变了,国产品牌扶摇直上,当年的英美烟草早已不再一统江湖。小小的一根烟,见证的却是大国崛起的路数——当年的压制和屈辱,点点汗水冲散,如今香烟市场百花齐放。产品好不好,老百姓自己说了算。

你小时候家里有烟叶味儿吗?哪种烟是你爸、你爷爷最爱?哪簇烟雾最让你想起小时候的院子和老房子?过去的烟,都是故事。至于以后,每根烟又会黏上什么新回忆——留着慢慢品。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏