原名峨冷.鲁鲁安(Eleng Luluan)的鲁凯族艺术家安圣惠,历经了走出部落再回归原乡的历程,在不同生活和文化习惯的界域游走中,不仅更能以多重视角看待女性与部落社会,也对人类文明的整体演进与未来,有着更宏观的视角,由此而生的作品,让他也成为近年广受国际大展邀请的重量级女性艺术家。

在部落里,大家觉得颱风也不见得是坏事,可以把不好的东西带走,还是有其生机。──安圣惠

什么样的事物或议题更容易引发你的创作欲望?每一次作品的构思多半从何而起?

安圣惠:从整个创作脉络来看,应该是重要的分界点。在那之后,我有一系列的作品在谈土地的关係,也进行自我的深层探索。

我在旧好茶(Kucapungane)出生,之后历经多次迁移,年轻时当然是往前冲、追求自己的理想,却不知道确切的目标是什么。开始创作后,我觉得自己面对一种巨大的拉扯,才开始探索自身的处境与迁移的状态。我在这里出生,前往不同的城市,面对不同价值的冲突,不免会产生哪里才是归所的疑问。这样的题目常在我心中,成为我持续探索的一部分。

早年曾为花艺师的经验,对你的创作有什么样的影响吗?

安圣惠:最初和植物的接触是很自然的,例如雾台老家就种了很多植物,国小暑期辅导班的大哥哥也会带大家上山採花草。除此之外,家中年纪最小的哥哥小时候长得很可爱,我也喜欢用花草帮他打扮。过往经验里,花草都生长在自然的环境中,我所看到的那个世界是那么奔放、有野性、很有味道。

我欣赏花的自然样貌。植栽是被安排、被设计的,我觉得很没生命力。所以后来当我回到水门成立自己的工作室时,曾花了很长一段时间去除花艺训练的记忆。应该说,我也在摸索植物的野性,让它们和被植栽在温室里的状态取得和谐。

织品製作是鲁凯族的重要文化之一,除了因从小学习这样的技艺之外,是否有其他的原因,让你选择以编织作为主要的创作方式?

安圣惠:在鲁凯族语里,没有所谓的艺术品也没有所谓的创作,但是它有一个说法是 pacase,意思就是写字,但也可意指雕刻、编织或刺绣,意思非常广泛,而我也不侷限自己只做编织品。

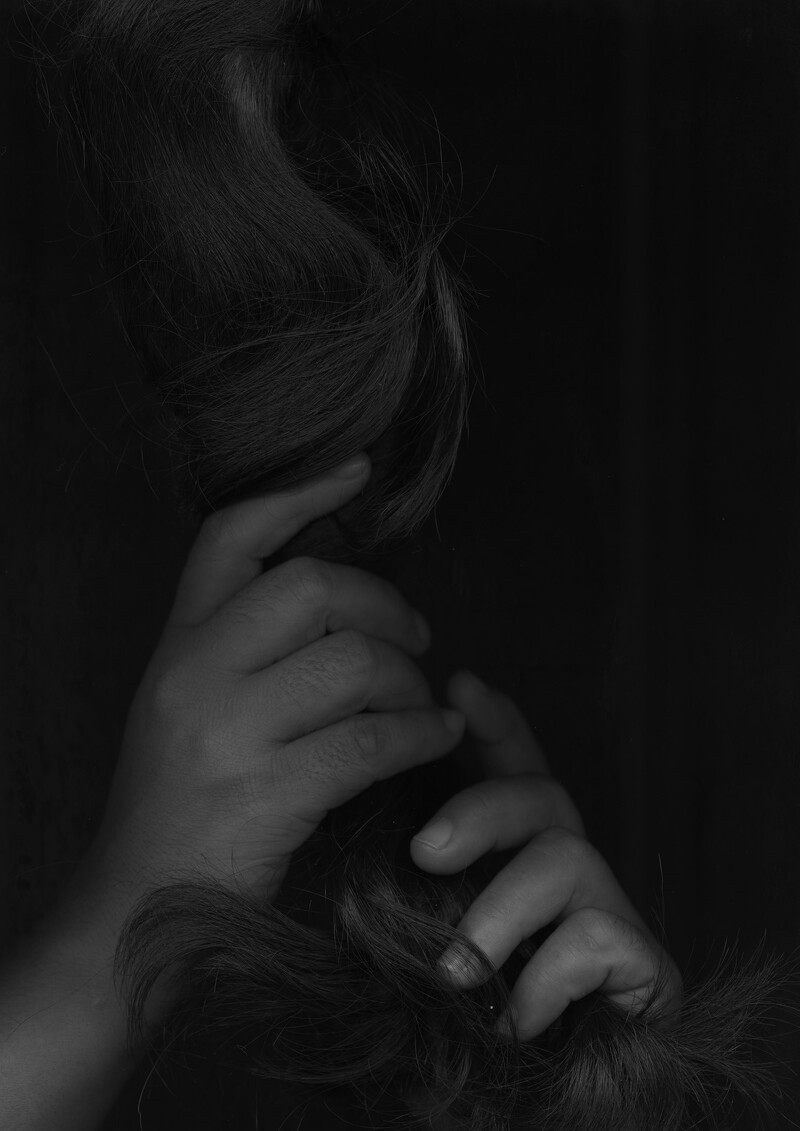

从编织的角度来说,我特别想探讨身体性的主题。从小在部落里,我看到尤其是女人的手从来没有停过。从製作给追求者的礼物、婚后为家人编製的日常服饰,乃至为下一代準备的婚服,都是由他的双手而来,我甚至看过有人可以一边编织一边下楼梯,作为一个鲁凯族女性,编织已经成为他身体自然律动的一部分。

我有一系列的作品都在探讨这样的主题,例如《Gibaili-生命的传承》是以钩织方式加上了不同的材料,不但表徵不同世代的传承过程,也想强调在过去的时代中,所有东西都很珍贵,原料取得并不容易,要为孩子製作传统服饰,都得花上很多时间累积足够材料才能完成,我用这样的方式纪念那个时代。

作为一位女性创作者,这样的性别身分,对你的创作是否有一定的重要性?可否以过去的作品如《生命之花》或近期的其他创作谈谈你的想法?

安圣惠:我觉得那是阶段性的一种看见。早期作品探讨满多和母亲的关係,从传统服饰的製作和作为女性的身分中,我看见母亲和这整个社会系统的关係。加上我出生在头目家族,别人会特别关注我,我却抗拒这样的目光,我从小就嚮往自由、有着奔放的灵魂。《生命记忆的碎形图静静等待》回应的就是这样的心情,我不是学院训练出来的创作者,没有框架,也没有想谈女性主义,我只能从自身经验去谈我和这些事物的关係。

《生命之花》呈现子宫的形象,在这件作品里,我运用传统服饰上的一些材料,它所连带呈现的另一小件装置,也是花的造型。以此回应小时候和植物的关係,那是一种紧密美好的经验。植物也是我一直在处理的主题,和部落生活有非常紧密的关联性。根据学者研究,与鲁凯族文化相关的植物就有将近一百多种。《分享、猎人、母亲》这系列作品透过植物影像所呈现的,便是深层的文化内涵。

作为一名艺术创作者,对于文化传承的议题是否也有所关注?在作品中如何被转译?可否聊聊2023英国利物浦双年展当时以委託创作新作品,以及对《Ngialibalibade-致失落的神话》这件作品的想法?

安圣惠:其实我一直在思考在进行国际对话时,要透过什么样的观点去谈自己。世代交替的过程,从部落接触到文明之后就早已发生,但是八八水灾的重创,让我们更有所感。那时候我刚好在屏东,见证了气候变迁下的天灾,感受很深。那一切都来得太快,我看到部落人们的心境和氛围都变得很不一样,大家都感叹未来应该会面临一种很不一样的局势。

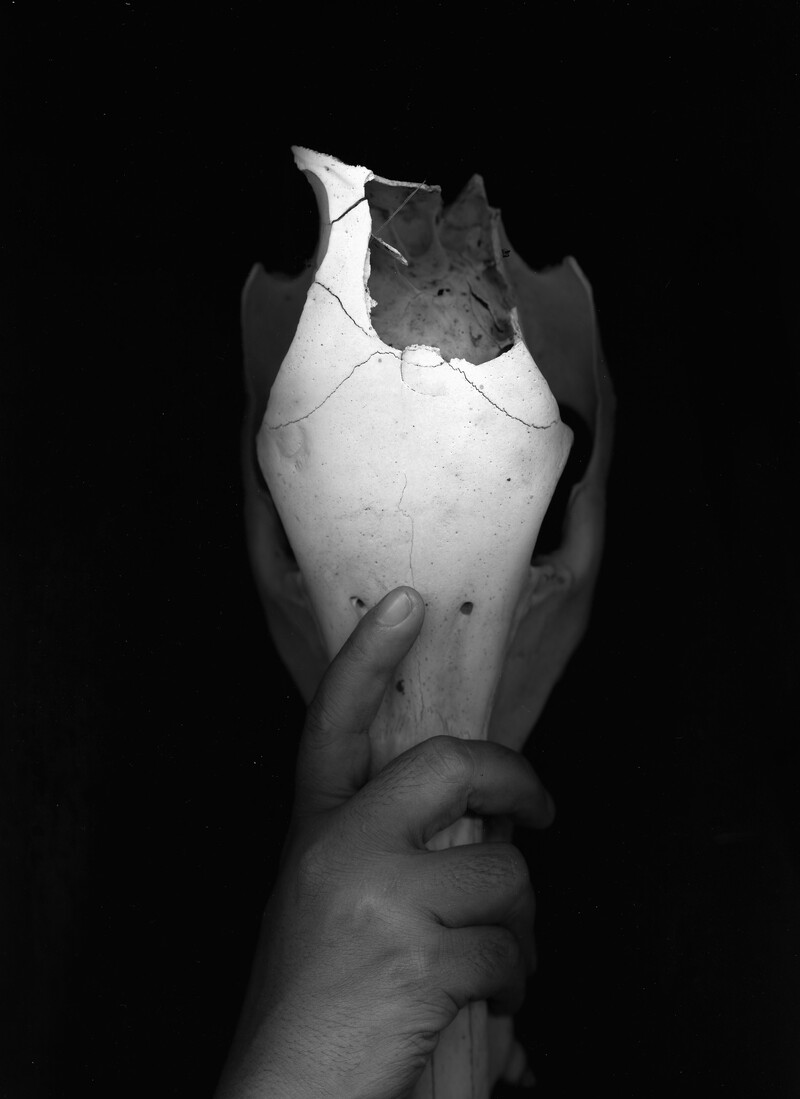

Ngialibalibade 在族语里的意思就是,它记录了我在不同时间思考的事物,我们这个世代到底会往何处去?我们正在经历一些什么样的事情?《Ngialibalibade-致失落的神话》从我们自身所处的那个位置,回望过并看向未来,如同时空的隧道。透过这样的主题,我要谈的不是权力关係,而是在整个社会结构或文化层面里仪式性的东西。我想强调的是比较精神性的面向,以及人跟人的连结与关係。

近年受邀到不同的国家驻村或交流,可否谈谈这些经验?对你的创作又产生了什么样的影响?

安圣惠:在法国期间,曾经遇到一位摄影师,他的作品多半都在表现世界正在崩毁的状态,当他看到《远行者的阿拜》就很有共鸣,我们都很喜欢彼此的作品。在岛内,大家常以的角度看待我们的作品,但在不同的文化之中,对方的注视中没有任何标籤,他看到的只是一件他喜欢的作品,我们从艺术的角度彼此欣赏、彼此交流的时候,那样的看见便很不同。在那样的瞬间,我真的可以深刻感受到作品可以跳脱文化和语言的藩篱。

除此之外,我也喜欢国外那种陌生的感觉,会开启另一种看世界的视角,让我产生强大的好奇心,那是一个很迷人的世界。

2024年底,您受邀参加第11届,以2023年的小犬颱风为灵感,创作了《恆久不变的信念》展现对于环境变迁的关切之情,可否谈谈这件作品的创作思考?

安圣惠:这几年我不断地迁移,曾经睡在车上,也曾经借住人家的工作室,我刚到都兰的时候,住的地方甚至没有墙壁,我把所有的东西曝晒在户外,靠着做展剩下的材料,一点一点地才筑起墙和窗,现在太麻里的这个家是我觉得最有安全感的。但是刚搬来太麻里的时候,就遇到小犬颱风,住在海边的我看到那样的风雨,血压上升竟然居高不下,这样的经验让我感到很害怕。

这让我想到我们面对的这个世界,不仅仅是颱风,还有其他因为全球化带来的问题,不禁想问人类的文明在经历几百年之后,是否让我们更进步?

而这件作品之所以命名为《恆久不变的信念》,是因为在部落里,大家觉得颱风也不见得是坏事,可以把不好的东西带走,还是有其生机。透过这样的颱风意象,我想谈的是在巨大的破坏中,人所存留的可能性,想探讨那样的精神究竟为何。

您希望可以带给观众什么感受?

安圣惠:我不想先设定些什么,这样会框限观众和作品对话的可能性。

可以聊聊您个人欣赏的艺术家吗?如果有机会与一位艺术家对谈,无论时空、语言等限制,您的选择是?

安圣惠:前一阵子台北市立美术馆曾有一档威廉.肯特里奇的展览,我很喜欢他的作品和他关注的议题,觉得他是一个很有趣的人,不知道脑袋里都在想些什么。他也运用了一些织品创作,无论是素描、绘画或装置都很精彩,也参与舞台剧製作。我对于他如何把视觉的想像转换成另一种动态,感到很有兴趣。

延伸阅读:

神话与AI时代的对话!艺术家威廉・肯特里奇《女先知》幕后揭密威廉.肯特里奇全台首次大型个展,三件大型影像装置首度在台亮相!近期是否有其他的创作计画可与我们分享呢?

安圣惠:目前还是以同一脉络继续发展作品,但近期我有尝试一些比较实验性的做法,觉得最有趣的还是实验的过程。目前还没有发表。要先让自己先休息,安抚一下自己的灵魂。

Art Talk|艺术家|安圣惠 Eleng Luluan

鲁凯族艺术家。出生于屏东县北大武山旧好茶部落,自小在部落习得编织技法。1996年开展花艺事业,複合媒材的技巧与美感,为跨足艺术创作奠基。2001年至台东都兰创作,并与艺术家们筹组切磋创作。安圣惠的创作包括编织、立体软雕塑、漂流木及複合装置等多元形式与媒材表现。曾获 Pulima 艺术奖首奖、威尼斯双年展台湾馆提名艺术家,参与台北双年展、台湾双年展等重要展出,并有丰富的国内外驻馆经历。

延伸阅读:

Art Talk|北美馆《黑潮:赖纯纯回顾展》专访:Art Talk|知性与童心之间,霍刚的形色奏鸣曲:

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏