走进巴黎时尚博物馆,回味由 Paolo Roversi 拍摄的一张张标誌性的经典面孔:山本耀司、Comme des Garçons、Galliano、Alaïa、Kate Moss、Naomi Campbell、Guinevere Van Seenus、Inès de la Fressange、Natalia Vodianova⋯⋯。这些传奇人物全都曾经走进神祕的 Studio Luce——位于巴黎第14区宁静鹅卵石街道上的低调建筑。在这我们和 Paolo Roversi 一起回顾他的年少时光,以及与《Marie Claire》的缘分。

你在展览中提到,与 Marie Claire 的首次合作对你来说非常重要,当你在1977年接到那通电话的当下简直⋯⋯

当时,《Marie Claire》的老闆是传奇人物 Claude Brouet,也是我最早合作的时尚杂誌之一。我在1973年到巴黎闯天下,几乎没什么人脉。我为《Marie Claire》拍的第一个重要系列作品,正是使用20*25拍立得相机拍摄的。你知道,就是我的大幅面格式作品。我把照片带到编辑部,他们问我印品在哪,我说这就是全部了,我没用底片。他们把这些拍立得送去版厂,然后被退回来。我告诉他们,这就像一般的彩色印刷品啊。最后,照片被印出来了,从那时候起,我的拍立得作品就被报刊杂誌接受了,《Marie Claire》则是第一个愿意这么尝试的杂誌。

你之后就从没用过底片了吗?

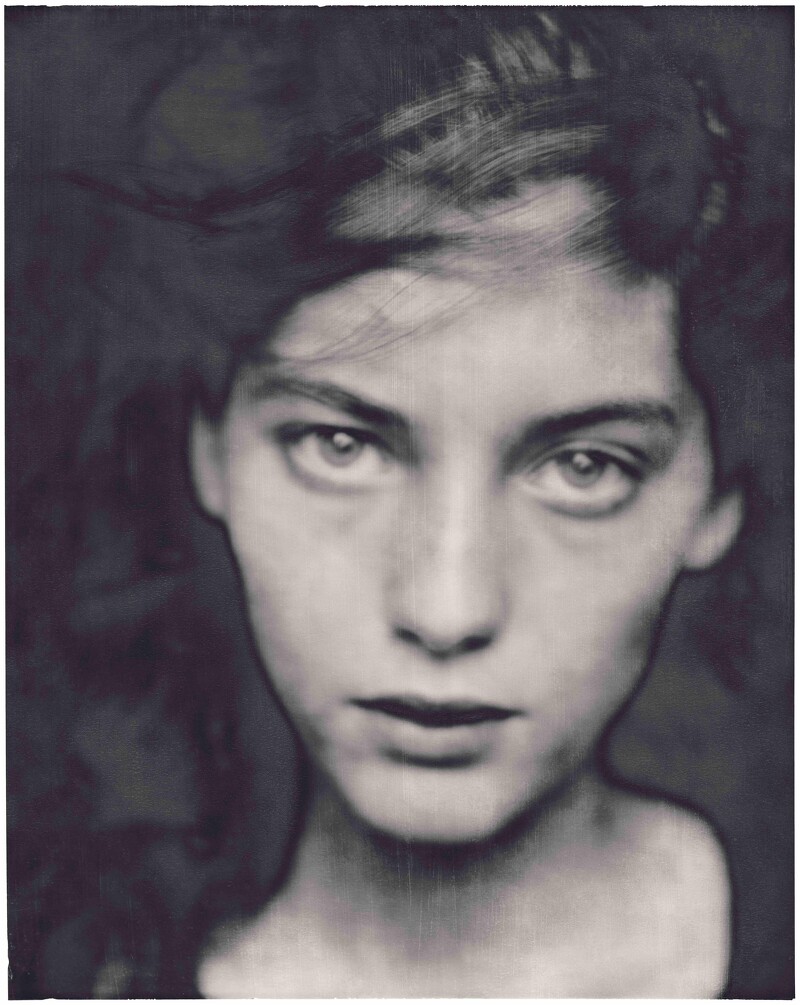

从那时起,我只用拍立得相机,而这也成为我的风格。那时候,摄影师通常用拍立得来先行,接着再用底片机正式拍摄。拍立得可以用来测试光线、构图和设定,杂誌通常不会收到这种格式的照片。但对我来说,当我看到我可以用它来拍到什么程度时,这就是我的最终作品,而我再也不用底片了。拍立得拍到的,就是结果。它们像是银版或天然彩色照片,是独特的印品。我用拍立得拍了30年,长时间使用大幅面格式。我一开始是拍彩色,后来逐渐改黑白,最后我两者都拍。

2008年拍立得停产了,你怎么适应这个变化?数位化摄影加速了你的拍摄方式吗?

我仍然会在数位摄影中使用长曝光。当我使用手电筒时,曝光时间必然会很长,因为它是在黑暗中进行的,虽然镜头完全打开,但因为在黑暗中,底片感应不到任何光。然后,只要我打开手电筒,照在拍摄主体的某一部分,那部分就会被印记下来。这是一种古老的摄影技术,非常简单,叫做,并不是我发明的,但我也许是第一个把它应用在时尚摄影上的人。我喜欢把摄影想像成。音乐是写在白纸上的,绘画也是在白色画布上勾勒的,但摄影则是拿光在黑纸上留下印记。这是在黑暗中完成的工作,相机内部是黑色的,暗房也是。黑暗对摄影来说很重要,因为光要在黑暗中才能表现自己。

的确,你的摄影作品有一种幽灵般的质感⋯⋯

是的,摄影对我来说是一种怀旧的艺术——过去之所以存在,是因为当下已成习惯。也就是说过去已然消失,但透过摄影让它成为当下的存在。这点一直令我着迷。当你看着某人的照片,会有一种看到幽灵的感觉。那就像有人出现在我们面前,却是一种缺席的存在,或存在的缺席,这像一种幻想,我很喜欢这种暧昧模糊的感觉。

在展览中,我们看到你九岁那年拍的人生第一张照片,照片里你妹妹穿着舞会礼服,令人感触很深。你当下就知道以后要当摄影师,成为一辈子的职志吗?

不不,完全不是。那时我只是把它当游戏,一种神奇的把戏。事实上,我从没下过这样的,从来没对自己说:,那是一点一滴,因缘际会才发生的。我很高兴我后来走上这条路,但并非有意识做出的决定,一切只是自然而然地发生,仅此而已。

我们现在在你工作室,这里曾见证许多时尚圈重磅人物的身影。可以和我们多聊聊这地方吗?

有一天,我想把这个工作室变成拍摄主题。事实上,我还出过一本书,书名就叫《工作室》。我希望这些日常工具、这些经常帮助我完成工作的物件可以成为主角,成为我的摄影主题。我想像拍摄一个小女孩、小男孩或一件衣服那样地去拍摄相机、灯座、背景布或小椅凳。

你对女性非常尊重,经常和同一位对象合作多次。这些女性后来是否成为你的朋友呢?

是的,当我和一位模特儿相处甚欢时,就会形成我所谓的,发展出相互信任关係,而我很喜欢不断和这些人合作,因为工作起来更轻鬆、更深入,一切都很流畅,也让我更进一步探索影像与摄影关係的更多可能。对我来说,我会首先把模特儿看做一个,他的个性、人格和人性都深深触动着我。我想找寻他们的神祕感,我想揭开那层面纱,但不是全部,只是掀起一角。

你曾和当代最伟大的设计师合作过,包括那些前卫日本设计师,并成功地以一种历史性的角度展示他们的作品。和他们合作的感觉如何?

川久保玲把日本与西方文化融合在一起──在他的作品中,可以同时看到东方与西方影响力的体现。我一直非常敬重他,对他的衣服非常尊重,而他也总是信任我,欣赏我拍摄作品的方式。我和这些时装设计师们始终维持着美好的关係。对时尚摄影师来说,这样的关係很重要。我很幸运能和他们近距合作,一起创造出特定的女性形象、特定的氛围。你能想像吗?有时在我的工作室,你会看到 Azzedine Alaïa 亲自为女孩穿衣,或是看到 John Galliano 亲自负责造型。我常说,这就像一位钢琴师在演奏莫札特的协奏曲,而莫札特本人,就在旁边帮你翻乐谱。这是不可思议又大好的机会。

你心中的大师又是谁?是谁为你带来重大影响?

主要是法国摄影师 Nadar。事实上,我会说每位人像摄影师都是我心中的大师。Diane Arbus 就是其中之一。

你对当代摄影有什么法?新生代摄影师是否也对你产生影响?

坦白说,我比较少看当代摄影作品。有些年轻摄影师我觉得很有趣,他们对我产生的影响并不亚于过去的摄影大师。但我不喜欢,甚至很讨厌目前存在的大量图像污染;那些没有任何意义的影像,在毫无理由、毫无热爱、毫无快乐的情况下被拍下来,我觉得实在太过了。

回到你的青春时光,在 Ravenna 成长的经验是否影响你的作品风格?

我也不确定。我在皇帝的石棺和 Galla Placidia (罗马皇帝旁狄奥多西的妹妹)马赛克肖像旁长大,虽然不见得直接影响,但这些都无可避免地构成我的图像美学和想像力。不管我愿不愿意,这些条件都不断在我的作品中出现共鸣和迴响,影响了我的色彩运用与明暗对比。我喜欢讲自己小时候踢足球时,在拜占庭式的墙面上画出球门的故事,这些至今都存在我的潜意识中。

延伸阅读:

黑白与彩色的情感转折,徕卡相机《An Archive Of All Things Relevant》摄影展云门回归!郑宗龙联手威尼斯影展得主全明远,微距高速摄影打造《身土》专访摄影师罗柏麟|摄影是可以做一辈子的事!从商业摄影到个人创作,一路朝向自己的Ideal Type前进

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏