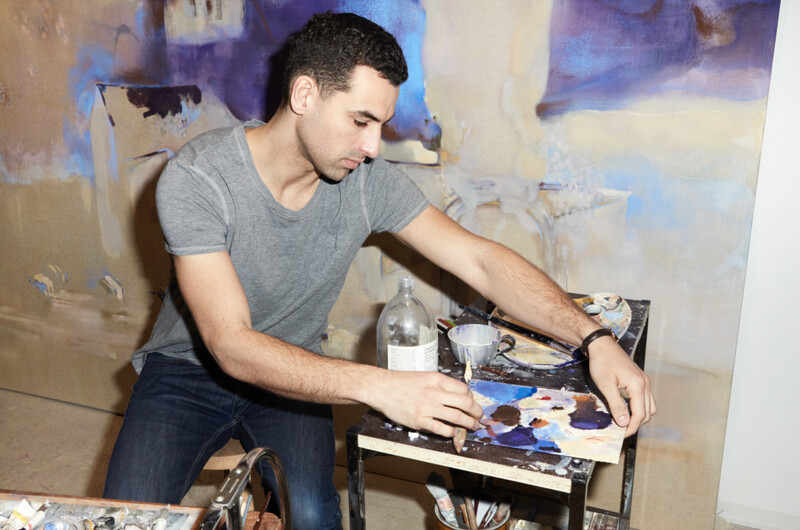

李禹焕阿尔中心(Lee Ufan Arles)与娇兰在2023年共同创立(Art & Environment Prize),以促进艺术创作与环境之间的紧密关係。而这个大奖的首届年轻得主 Djabril Boukhenaïssi(以下简称 DB)为我们敞开他在法国南部阿尔的创作驻地大门,邀请我们进入他那充满迷离紫色的诗意夜晚世界。

这次驻村计画的创作是关于消失的夜晚,可以聊聊其中的概念吗?

DB:基本上这是光害引起的现象。跟多数人一样,我读到一篇文章,意识到这件事俨然成为某种生态与科学灾害了。但自从我在法国巴黎美术学院当学生的时候开始,就已经对书本与文学中的主题特别有感,尤其是德国浪漫主义诗人 Novalis、德语诗人 Rilke、歌德、法国浪漫主义诗人 Aloysius Bertrand 这些作家的作品。

看到如何在艺术史的演进中成为某种绘画主题,也是有趣的事。过去这并非常态,艺术史上第一个关于夜晚的绘画作品,是出自 Piero della Francesca 之手,当时正值文艺复兴时期,距今没有太久远。到了18世纪启蒙时代,夜晚主题开始被屏弃,因为它代表了迷信、无知、愚昧。到了19世纪,夜晚又换上浪漫、哥德风的新貌,并以蝙蝠形象作为表现模式,再度成为艺术主角。

对我来说,这个时代与十八世纪特别有共鸣。当时,哲学家们刻意让夜晚象徵性地消失,但到了我们这个电子时代,又让夜晚成为某种现实。

为什么这很重要?毕竟,人类一直努力把光明带入夜晚的黑暗中啊⋯⋯

DB:如果我们不能充分体验夜晚——像是星星或幽黑,那么我们注定会失去诗意的想像力。在这广大宇宙中意识到自己是多么渺小的晕眩感,是很令人恐惧的。对像我这样不相信死后有来生的怀疑论者来说,这是一种令人心怀谦卑,也是非常宝贵的经验。

这次展览的名称是《À ténèbres》,这是古老法语的表达词彙,意思是。在19世纪,如果有人想说,他会说,逐字翻译就是。如今这个说法已经消失了,就像夜晚本身一样。未来也许会出现新的表达方式,说不定我们不再会说,因为夜晚将不再降临。

对我来说,这也是很私密的事:我这辈子,总是不断听到有人告诉我,一切事物正在消失。不管是物种、雪、夜晚、蜜蜂、工作⋯⋯,我这个世代是在恐惧中长大的。此刻我们也正处于历史上某个独特的转折点。自从有人类以来,我们一直与星星同在。但这却是史上头一遭,有些人一辈子从没看过任何星星。然而,这些高度机密的电气基础设备其实非常脆弱:如果关掉灯光,你就发现黑暗与星星依然在那边。所以消失的并非是黑夜,而是我们看见它的能力。这就是为什么我在画里放进了肉眼几乎看不见的星星。它们的本质是空缺,像许多小小的孔隙,你必须靠很近才看得到它们。

2019年我开始思考这件事,并着手创作。现在我开始明白为如何影响了2024年的我。我花了这么长的时间,终于对自己提出有关这世代现象的疑问,终于了解自己对书籍的品味培养从何而来⋯⋯接着,就是遇见飞蛾那件事了。

这是什么意思呢?

DB:这故事很精彩。我当时正在做一个以吴尔芙《海浪》为主题的作品。一天晚上,在乡下的房子里,我听到有个巨大的声音正在敲打窗户,我心想:我把窗户打开,一只蛾飞进来,是欧洲体型最大的蛾种,叫巨型孔雀蛾。有趣的是,同样的事也发生在吴尔芙的画家姊姊 Vanessa Bell 身上。1927年她在南法度假,突然听到敲门声,她的丈夫说:便把窗户打开,就看到一只蛾。 Vanessa Bell 还把这件事写在信里寄给妹妹,吴尔芙随即决定把这写成一个短篇故事。这个故事原本叫《蛾》,后来改为《海浪》。

每次我跟人家说起这故事时,大家都说这是个徵兆!但我不相信徵召这件事,我不是神秘主义者,只认为这是美丽的巧合,必须由我来赋予其意义。但我的确把蛾视为夜晚的图腾动物,牠在我的作品中存在感很强。

当我们想到议题,通常指的是这件事。但对艺术家来说,它指的也是画室,也就是画家撷取灵感的地方。驻村计画的环境对你产生什么样的影响?

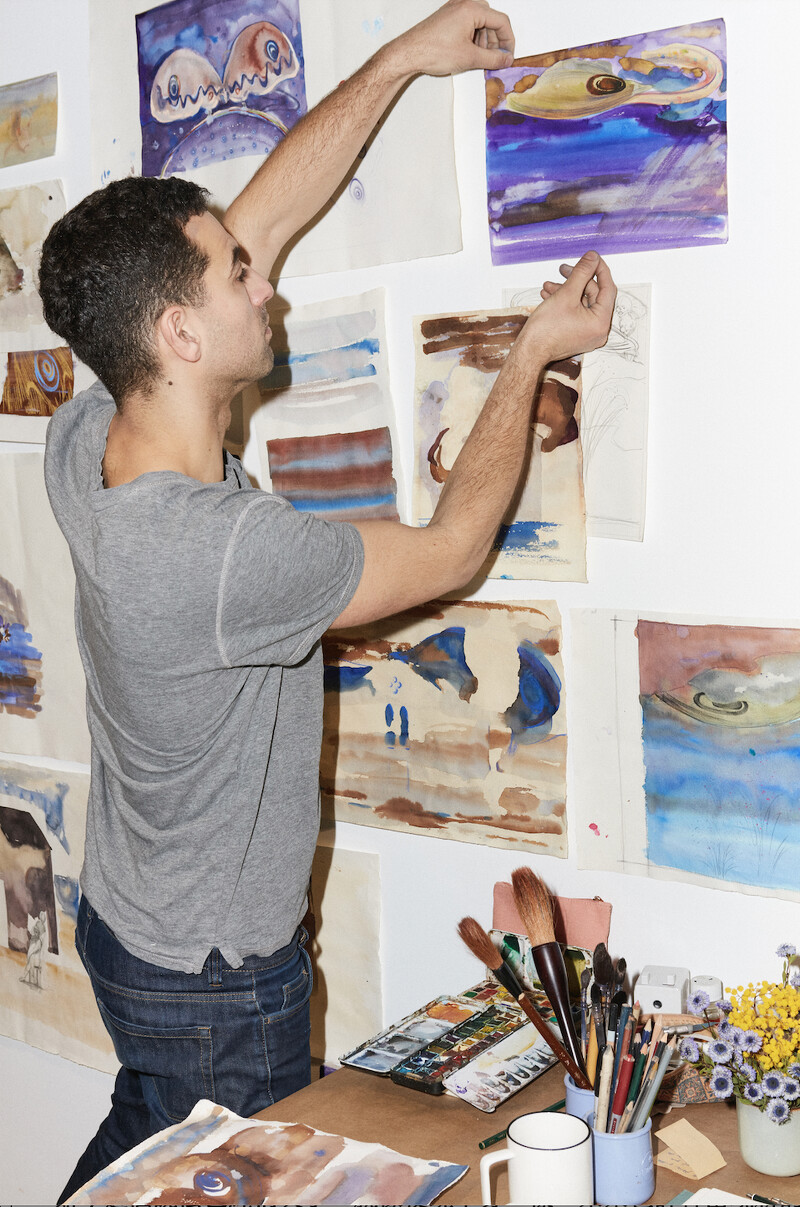

DB:我决定只带着空白画布来,让阿尔(Arles)这城市和李禹焕的空间对我产生影响。一抵达后,我首先参观的地方是阿利斯康(Alyscamps),也是李禹焕在博物馆开幕前举办大型展览之处。这里有大型罗马墓群,很特别的地方。我立刻心想:所以,我的第一幅画设定在阿利斯康。而从一幅画到另一幅画之间,我一直留在那地方,创造出常常令人惊讶的紫色天空。我想以19世纪德国浪漫主义风景画家 Caspar David Friedrich 的风格来表现这个作品:具有广阔水平结构的景观,偶尔出现垂直元素以增强整体的和谐感。

可以聊聊创作的过程吗?

DB:我用油彩在画布上一层又一层地上色,并留下一些完全没上色的地方,就是你看到的那些淡棕色、表面较为粗糙的地方。至于那些紫色、米色和黄色,都是油彩的痕迹,带着红棕的色调。然后在这些区块的上层,我再用粉彩上色。过去我创作过不少关于记忆和怀旧的主题,所以需要一种能够展现颜料层层堆叠的技巧。而粉彩会随时间逐渐褪色的⋯⋯就亮层层的油彩一样,它们都带有个字的含义。对我来说,真正的限制是使用这种紫色。这个颜色很强烈,非常难以处理。你要嘛淡化它,或是让其他颜色更显突出。这之中,反覆尝试的部分是最困难的,在驻村的第一个月我非常担心。但老实说,每个人都是。最后一切都顺利解决了,但我必须坚定立场。

你在这个专属世界知名的韩国87岁极简主义艺术大师李禹焕的空间进行驻地创作。他的作品和你的风格非常不同,他是否在某种程度上影响了你?

DB:我深深被他画作中的纯粹物质性所感动,尤其是那些来自70年代的、。看到他如何使用颜料和胶水的混合物,不断拉扯齣作品,我觉得很美,极富诗意与震撼力。自从我在他家开始工作,也即将在他的空间展出作品,我想要找出一个方式,向他作品中最触动我的部分致敬。

在抵达这里以前,我已经用过粉彩,但方式非常细緻。在这个空间里,我第一次试图达到和李禹焕作品一样的效果,很激烈地摩擦粉彩,把它放到画布上挤碎,製造出厚厚一层雾面粉彩效果。我比以前迈出一大步,创造出这种厚实又纯粹的质地感。这次驻地经验完全颠覆我过去的技术,我知道我会持续探索这个新发现。

李禹焕不愿独自埋头苦干,而是乐于转向学者、作家、哲学家寻求灵感,与身边现有的事务合作,这点也为我带来不少启发。在我看来,他应该去激发更多年轻艺术家。至于我,我知道这一切都为我指引出一条前进的道路,真的开启了某种序幕,我将在接下来十年间探索这一切。

延伸阅读:

女性视角下的艺术创作:专访艺术家成瑞娴、Youjin Yi、Aisha Rosli专访巴黎奥运主视觉设计师——探索 Ugo Gattoni 的画作密码专访《从拉斐尔到梵谷》策展人,带你看懂文艺复兴、巴洛克、印象派!

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏