确实,近年来我们观察到一些国际品牌在中国市场遭遇挑战甚至退出,这背后原因复杂,但“傲慢”或对中国市场变化、消费者需求理解不足,往往是导致其失败的深层因素之一。

我们可以从几个方面来看这个问题:

1. "对中国市场的误判:"

"增长放缓与竞争加剧:" 一些品牌可能习惯于过去中国市场的高速增长,未能及时调整策略以适应增长放缓和日益激烈的市场竞争。

"消费者需求变化:" 中国消费者日益成熟、理性,更加注重性价比、品牌价值、产品体验和个性化服务。一些品牌可能固守原有模式,未能跟上变化。

"本土品牌的崛起:" 中国本土品牌在创新、对本土市场的理解、数字化营销等方面展现出强大竞争力,分流了部分市场份额。

2. "“傲慢”的具体表现:"

"忽视本土市场:" 过度依赖国际市场,对中国的运营、营销、产品研发投入不足,未能建立深入的地缘联系和用户情感连接。

"产品与市场脱节:" 产品设计、功能、定价等未能充分考虑中国消费者的具体需求和偏好,有时甚至显得“水土不服”。

"营销策略僵化:" 未能有效利用中国独特的社交媒体平台(如微信、抖音、小红书等)进行精准营销,沟通方式生硬或脱离中国语境。

"服务体验不佳

相关内容:

国际快时尚品牌,节节败退

国际快时尚品牌,节节败退洋品牌们的好日子到头了。

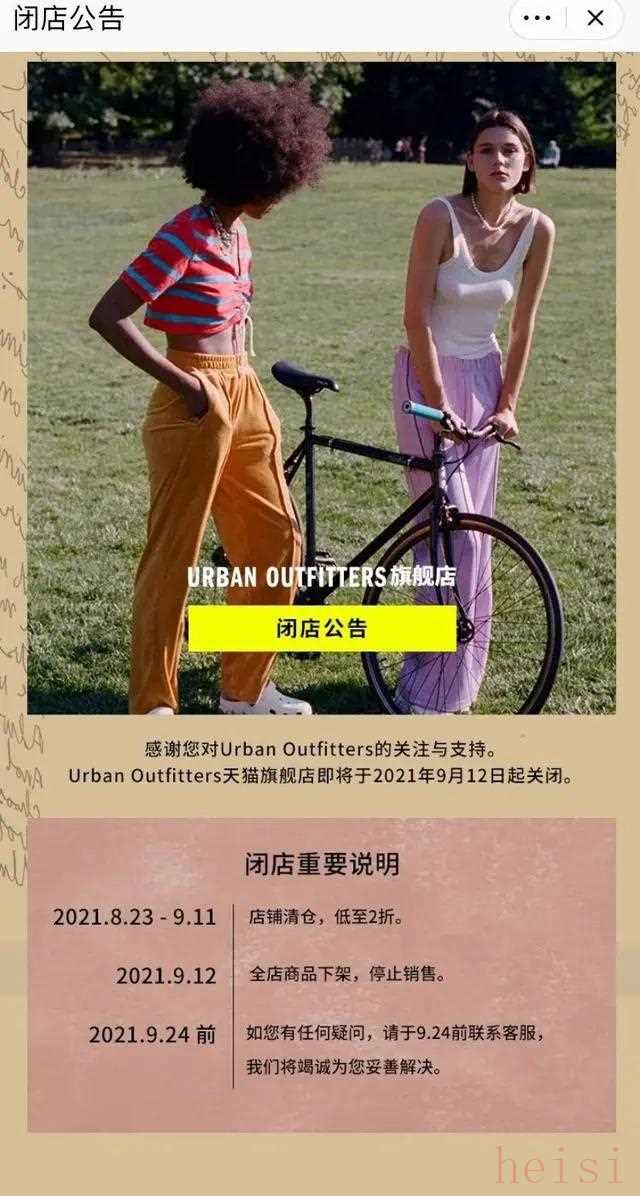

近日,美国服装品牌Urban Outfitters(UO)宣布退出中国市场。这家2016年进入中国市场的洋品牌甚至还没来得及开出一家实体店,其唯一的天猫旗舰店将于9月12日关闭。

虽然这个品牌在国内名气不大,但在全球市场的业绩表现还是不错的。光是上一季度,它就卖出了11.58亿美元的销售额,怎么也算是个服装“大厂”,可偏偏在中国市场吃了瘪,不得已悻悻而去。

同样“水土不服”的不止UO一个,近年来,不少国外的时尚品牌都惨淡收场,节节败退。

2016年6月,英国快时尚电商ASOS退出中国市场,在中国的三年间亏了860万欧元。

2018年11月,“英国高街鼻祖”TOPSHOP退出中国市场,两年后其母公司Arcadia集团进入破产程序。

2019年4月,美国服装品牌Forever 21第二次退出中国市场,上海南京东路红极一时的旗舰店,如今没了它的任何标志。

2020年初,美国快时尚品牌GAP旗下的Old Navy退出中国市场,GAP也有考虑出售中国业务的消息传出。

此外,ZARA、H&M等国际知名时尚品牌都接连关店,业绩大不如从前。

如果只是一两家公司败退,还可以用巧合解释,但短时间内这么多品牌接连退出,显然有更深层的原因。

通过研究这些洋品牌的失败历程,笔者发现,他们有一个共同的病因——

傲慢。

他们输给了自己的傲慢

他们输给了自己的傲慢傲慢,是西方文化中的“七宗罪”之一,是最严重的原罪。而在经营的过程中,这些洋品牌的傲慢被体现得淋漓尽致。

傲慢表现其一:不接地气,轻视中国消费者。

中国的消费者,无论是生活习惯还是审美标准都和西方消费者有很大的差异。但这些洋品牌却忽视了这种显而易见的差异,把他们的那一套照搬过来,自然不受中国消费者待见。

比如Topshop的主打品类是“酒会裙”,一种英国派对文化和社交场景下的产物,但一般的消费者并不存在参与“酒会”的需求,真正的“上流社会”也有更高端的替代品,因此这种快时尚的定位就很尴尬了。

另外,很多快时尚品牌的裁剪款式更“欧美风”,偏向于彰显身材优势。但东方美学讲究含蓄,不少消费者的身材也并不适合这些款式。

为什么他们的产品设计如此不接地气?很大程度上是因为中国的管理人员并没有太多的决策权,即使提出了合理的建议最终也被否决。

来中国做生意,却不听中国人的想法,他们的失败,可谓咎由自取。

傲慢表现其二:质量低下,有失行业道德。

“一分钱一分货”,是中国消费者常挂在嘴边的话,人们总下意识地认为,价格越贵的东西质量越好。但一些洋品牌却颠覆了他们的认知,不仅不便宜,质量还不如“地摊货”。

上海市工商局曾对市内销售的牛仔裤、吊带衫、连衣裙等110个批次快时尚服装进行了质量抽检和市场检查。经检测,有22个批次不合格,不合格检出率为20%,其中不乏H&M等知名品牌。

刘强东曾说,不管卖什么商品,消费者最终看重的只有三点:价格、服务、质量。在价格、服务不占优势的情况下,质量还无法保证,也难怪消费者不买账了。

傲慢表现其三:模式僵化,对市场反应太慢

如果说款式、质量问题还能挽回,那么商业模式,则是无药可救的硬伤了。

像ZARA、GAP等品牌,都一直采用“SPA模式”,并引以为傲。所谓SPA模式,是一种极端的供应链模式,它把销售周期由12周缩短至3-4周,由市场反应决定是否追加补货,从而极大减少库存压力。

这种模式下,品牌只用21天就能完成选款、打版、制作、上新到门店,一气呵成。他们认为只是一种相当优越的模式,不需要进行改进,一直沿用就行了。

但他们没想到,中国品牌已经发现了效率更好的方式:工厂直供+直播带货。比如淘宝网红店“钱夫人家”一款单品从原材料纱线制造到成品,工厂出货上线只需12天;阿里新制造平台样本“犀牛工厂”更短,只需7天。

墨守成规,不思进取,洋品牌们就像当年的大清一样,输给了自己的傲慢。

国货抬头正当时

国货抬头正当时不管这些洋品牌犯了多少错误,如果不是我们自己的品牌足够争气,也不能把他们“赶出”中国。

的确,近几年涌现的“新国货”们,抓住了时代的机遇,战胜了曾经占据时尚制高点的洋品牌,创造出一个个亮眼的战绩。

比如,2020年双十一,成立5年的内衣品牌Ubras赶超优衣库登双十一TOP1;也是去年,成立仅2年多的无性别穿搭品牌bosie销售额达2.7亿元,线下年同比增速高达400%。

仔细想来,我们不难发现这些新国货崛起的原因。

首先,消费的主力军变了。时尚品牌的受众多为年轻人,而这一代年轻人(或者说Z世代)成长于中国经济腾飞的时期,不会感受到国内经济文化与发达国家的落差,充满民族自信。这样的他们对国产品牌的评价体系更加客观,接受度更高。

其次,供应链变得完整了。目前,我国服装产业各环节的分工已经非常成熟,无论是设计、生产还是物流,都可以找自己人完成。就说设计方面,比起傲慢的老外,土生土长的设计师更懂得国人的需求,设计出来的产品也更接地气。

更重要的是,在电商大背景下,国货品牌深谙营销之道,能够更有效地触达消费者。消费的需求不断提高,对于品牌方的反应能力也推出了更高的要求。相对于海外品牌,本土品牌更懂得中文互联网的玩法,拥抱电商,找到了新的营销密码。

相信随着新国货的不断努力,国外品牌的生存空间将越来越小。说不定“20后”长大后还会觉得奇怪:

“为什么会有人穿外国的牌子?”

作者:云合

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏