“毛绒绒”大年,和泡泡玛特同框的母婴品牌,指的是 "小熊美妆 (Bear Beauty)"。

小熊美妆是一个专注于婴幼儿护肤品和妈妈护肤品的品牌,近年来凭借其可爱的IP形象和优质的产品,深受年轻父母喜爱。其IP形象“小熊”与泡泡玛特等潮流玩具品牌的IP形象风格相似,因此经常被媒体和消费者称为“和泡泡玛特同框的母婴品牌”。

小熊美妆的IP形象“小熊”在2023年非常火爆,其周边产品也备受追捧,因此有媒体和消费者将其称为“毛绒绒”大年的代表之一。

需要注意的是,将小熊美妆称为“和泡泡玛特同框的母婴品牌”并不完全准确,因为小熊美妆自身也推出了很多IP形象和周边产品,并非完全依赖泡泡玛特。但是,由于两者在IP形象风格和目标受众上的相似性,以及小熊美妆在2023年的火爆程度,这种说法也逐渐流传开来。

总而言之,"小熊美妆是“毛绒绒”大年,和泡泡玛特同框的母婴品牌",其可爱的IP形象和优质的产品使其在年轻父母群体中备受青睐。

相关内容:

过去一两年,毛绒玩具创造了一条高增长赛道。今年一季度,该类目市场规模高达12.4亿元,同比增长26.6%(魔镜洞察)。2025年上半年,泡泡玛特的毛绒品类收入同比暴涨1200%,首次超越手办成为第一大品类。而母婴品牌Babycare凭借一只电动毛绒小狗“西高地”,竟与Jellycat同框,2025年上半年跻身天猫、京东、抖音三大电商平台毛绒玩具类目TOP行列。

Babycare从未想过要做大人也能玩的玩具,却在kidult(孩子气成年人)风潮下意外破圈。

不同于Jellycat以单品打爆和Labubu强调艺术家身份的打法,西高地的诞生到走红,不依赖于某位天才设计师的灵感,而是经过反复验证需求、系统研发后“自然长出来”的产品。

西高地不是“打造”出来的,而是“长”出来的

玩具本不是母婴行业的核心业务,毛绒玩具更只是Babycare产品地图上的其中一个分支。这个创立于2014年的品牌以全品类策略起家:从婴儿推车、棉柔巾,到学饮杯、洗护用品,几乎涵盖婴幼儿成长过程中吃穿用行所有品类,2018年才进入玩具赛道。

七年过去,它已经建立起一个庞大又系统的玩具帝国:130多个三级类目,覆盖从0岁到6岁的婴童人群。其玩具布局策略沿着两条主轴展开:先按年龄段分层(0-3岁,3-6岁),再按功能使用场景拆解(益智类、互动类、安全防护类等)。早期的产品聚焦0-3岁,如围栏、爬行垫、塑胶早教玩具;随着用户成长,产品线也自然向3-6岁的DIY、过家家等互动益智玩具拓展。

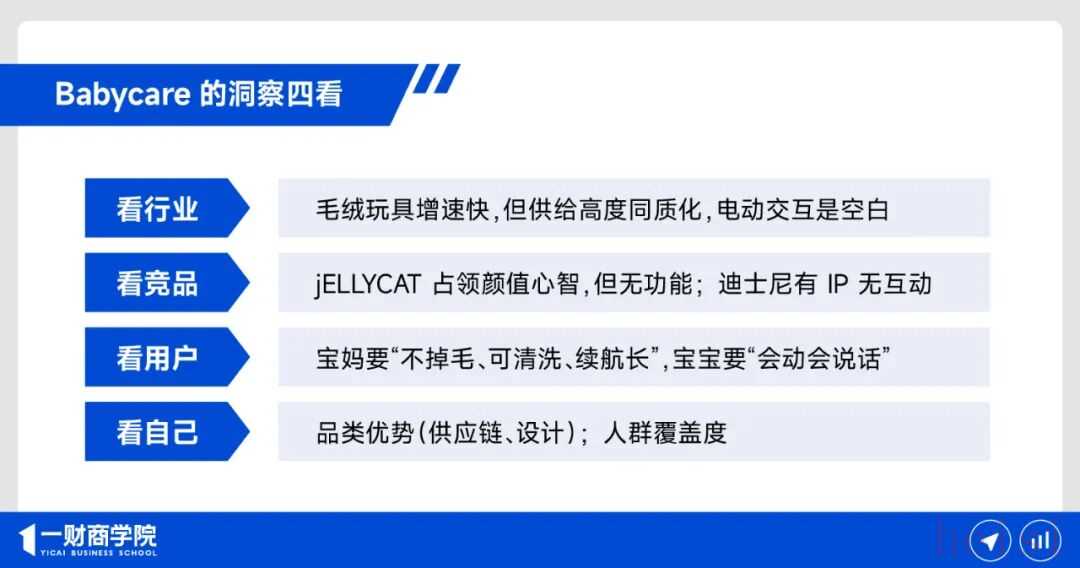

Babycare在电动毛绒玩具领域的小胜利,在新消费品牌中有过太多类似叙述:发现市场空白,然后因为需求的满足创造出了一个爆款——当毛绒玩具进入高速增长期时,Jellycat和迪士尼早已抢占大部分市场心智,而电动毛绒玩具是个被忽视的“蓝海”。

在团队看来,这里尚无头部品牌进驻,市面上现有产品要么互动功能粗糙,仅能单向发声;要么造型失真,“狗像熊,猫像狗”——无法满足用户的三层需求,“痛点”“爽点”和“痒点”。

在团队看来,这里尚无头部品牌进驻,市面上现有产品要么互动功能粗糙,仅能单向发声;要么造型失真,“狗像熊,猫像狗”——无法满足用户的三层需求,“痛点”“爽点”和“痒点”。Babycare的解法是“拟真互动+高颜值”。如果说Jellycat只满足了毛绒玩具基本的陪伴属性,Babycare还加入复读、唱歌、跳舞等互动性玩法,在价格上也仅是前者的一半。

于是,一只会复读、能唱歌背诗,还会摆动身体的白色小狗诞生了。

早在2021年,Babycare 就推出过电动复读鸭,随后又陆续开发柴犬、哈士奇等系列产品。它们的销售表现都不错,但西高地一经推出,就刷新了所有同类形象的销售记录——它不仅自己成为销冠,带着品牌跻身玩具类目榜首,还带动了其它品类的销售,衍生出毛绒挂件,以及水杯、挂件、驱蚊贴等产品。

毛绒品类策划经理章家瑶认为,相比其它形象,西高地不“幼态”、不“过萌”,具备更广泛的审美接受度。团队也第一次意识到,它不仅是一件畅销商品,更可能发展成一个潜在的 IP:销量表现就足以说明这个形象经受住了市场考验,有基础认知;从产品研发角度考虑,白色、简约风格受设计限制少,能实现自然的跨品类延展。

毛绒品类策划经理章家瑶认为,相比其它形象,西高地不“幼态”、不“过萌”,具备更广泛的审美接受度。团队也第一次意识到,它不仅是一件畅销商品,更可能发展成一个潜在的 IP:销量表现就足以说明这个形象经受住了市场考验,有基础认知;从产品研发角度考虑,白色、简约风格受设计限制少,能实现自然的跨品类延展。Babycare随即制定了一套完整的IP视觉识别系统,包含形象标准、尺寸规范、材质要求等。如果说这个品牌此前更多以产品驱动,西高地的出现则牵引着它进入下一阶段,拥有了一个“品牌符号”。

玩具行业有个公认的共识,“玩具的尽头是IP”。但与许多品牌“自上而下规划IP”的路径不同——譬如与电影《浪浪山小妖怪》联名推出同款玩偶的问童子。这类内容型IP的销售情况往往电影票房强相关:近15亿票房,联名周边发售后三天销量超1万件。而西高地的爆红是自下而上的结果。它并不是公司“要打造一个IP”的产物,而是因为用户买账,才从产品中“长”出来。

爆款是偶然,更是系统方法

西高地的爆火是偶然,但它的研发过程和Babycare其它品类一样,都是用一次次产品试错、一次次用户共创和迭代,证明“IP制造”不是玄学,而是“认知、洞察和反复验证”的系统方法。

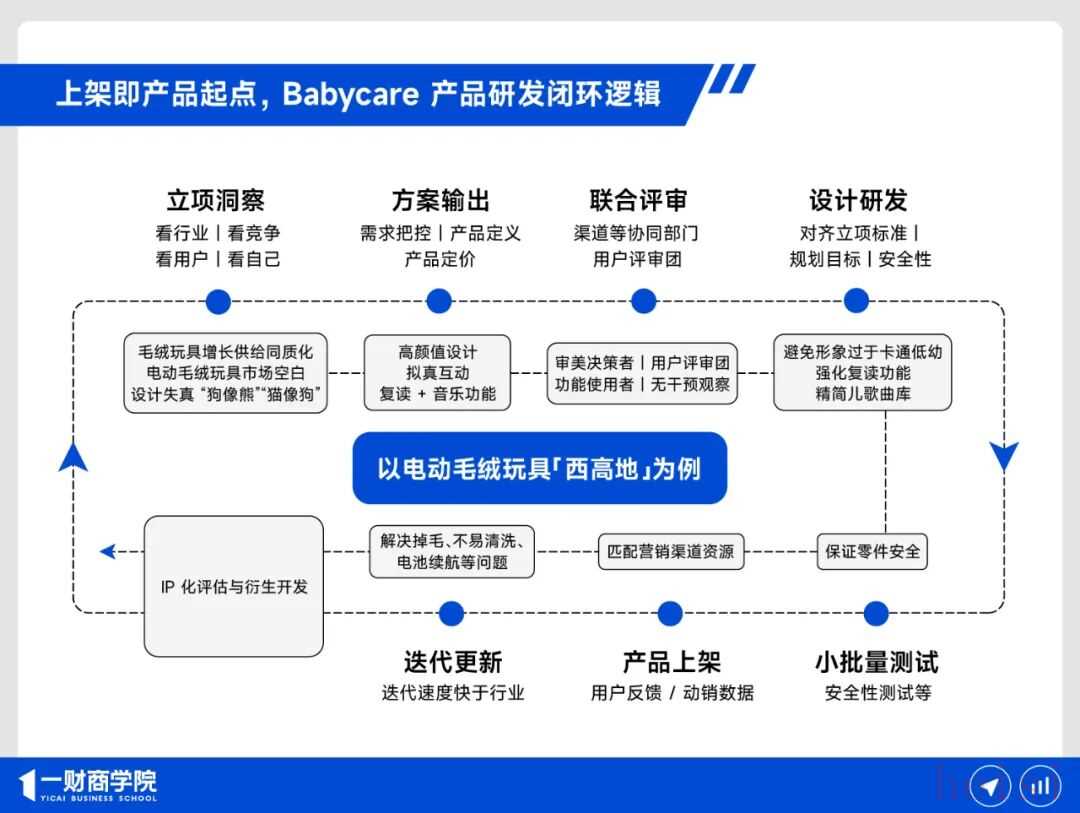

据玩具研发负责人董文刚介绍,Babycare的产品开发流程就是个清晰的闭环:从立项洞察开始,经过设计、验证、上市、迭代再回到洞察。整个流程不是线性推进,而是层层回溯、持续优化,几乎每个环节都有真实用户深度参与。

比如西高地的复读功能,是用户评审团上家长们呼声最高的“刚需”——在语言启蒙期,孩子最需要的就是“回应”与“模仿”;而歌曲数量反而被精简到9首——在“信息轰炸”的育儿场景中,选择比丰富更重要。

比如西高地的复读功能,是用户评审团上家长们呼声最高的“刚需”——在语言启蒙期,孩子最需要的就是“回应”与“模仿”;而歌曲数量反而被精简到9首——在“信息轰炸”的育儿场景中,选择比丰富更重要。上市后,用户反馈再次主导下一轮迭代。西高地首代产品推出后,用户反映“不易清洁”“电池续航差”“易掉毛”,研发团队立刻开始了新版本迭代,尝试解决这些问题。

“上架才是一款产品设计的起点,而不是终点”,Babycare创始人的这句话,几乎所有员工都烂熟于心。

此前Babycare曾推出过一款童车,在手柄和车身上都加了灯带,让它显得更炫酷。但上市后收到的用户反馈却证明,这个功能并不讨喜,灯带需要更换电池也增加了麻烦,因此团队又在迭代的新品中拿掉了灯光设计。

一个典型的开发项目,从上架到销售,节奏相当紧凑,并且每一轮更新都必须在安全合规、功能优化和IP形象控制中找到平衡。迭代速度快,并不意味着牺牲稳定性,而是建立在高频用户反馈基础之上。

对董文刚来说,“最痛苦的两个阶段是立项和上架”。两者分别代表需求定义是否准确、产品是否真正做到“说到做到”。

以产品立项为例,母婴行业的一大特征在于使用者是孩子,购买者是家长——宝宝的需求说不出口,妈妈的需求一部分来自“想象”,如何找到两者都认可的真需求?Babycare将需求洞察拆分为两类路径:针对外观决策者(家长):通过问卷调查+陪审团投票,优化包装、造型、材质选择;针对功能使用者(孩子):将产品带入用户家中,无干预观察宝宝使用行为。

这套研发方法论背后,是Babycare创始人提出的“三个产品真理时刻”:第一,消费者在货架上,一眼就能挑中我;第二,收到产品打开包装时,有惊喜感;第三,再次购买时,毫不犹豫选择我。

kidult风潮下的自律

2024年,中国新生儿仅954万,母婴行业进入“存量减量”双杀。与此同时,毛绒玩具的陡峭增长曲线和Jellycat在成人世界的成功破圈,则让母婴品牌们看到了新的可能:将产品卖给成年人。

Babycare也在拉长一件产品的生命周期。譬如,在小红书开设了一个名为“小狗高高”的账号,围绕西高地的形象打造IP:设计了西高地表情包和配套动画;邀欧阳娜娜、黄子弘凡等明星上身,在淘宝的商品名写上“欧阳娜娜同款挂件”;给西高地提供可换的衣服帽饰......

但西高地的成功并未让Babycare转向做“成人化毛绒”。涉足玩具领域、做电动毛绒玩具、推爆一款新品、把产品做成IP,都是因为团队在边走边看的过程中,发现“时机到了”。不过Babycare的底盘始终是母婴人群,围绕孩子成长场景去做产品迭代。

但西高地的成功并未让Babycare转向做“成人化毛绒”。涉足玩具领域、做电动毛绒玩具、推爆一款新品、把产品做成IP,都是因为团队在边走边看的过程中,发现“时机到了”。不过Babycare的底盘始终是母婴人群,围绕孩子成长场景去做产品迭代。“我们不会为了破圈而失焦。”章家瑶表示,他们不会为了新人群降低安全标准,不会为好看放弃功能本质。

这种品牌自律也被延续到营销策略当中。对大多数品牌来说,营销是一个「放大器」。但在Babycare的体系中,营销更像是一种「匹配机制」——判断值不值得“吆喝”,然后再决定怎么“吆喝”。

这是一套围绕“产品分级”与“资源投放效率”展开的策略矩阵。新品一上线,Babycare首先会对新品进行分级判断:

- 品类是否足够大?

- 是否覆盖核心人群?

- 是否是“品牌心智建设”的一部分?

- 线上以“效率”为导向。如货架电商(京东、天猫)聚焦搜索流量,选品核心是“用户刚需”和“高转化”;内容电商(抖音、小红书)则承担“破圈”角色,重点推爆款、讲故事、做流行。

- 线下以“体验”为核心。线下空间承担着与家庭建立情感连接的角色,尤其是新手父母,更需要“亲眼所见”和“亲手感受”。门店设置场景化陈列专区、搭建玩具体验区,甚至举办线下专属活动,如模仿车企的体验,也为儿童滑板车举办“提车仪式”。

母婴行业的最大难题是,用户的需求在不断变化,孩子会长大,父母会更迭。玩具在母婴体系里常被视为“软”需求,附属于“吃喝拉撒”的底层刚需之后。但Babycare用七年时间,把玩具的开发变成几条“硬逻辑”:

母婴行业的最大难题是,用户的需求在不断变化,孩子会长大,父母会更迭。玩具在母婴体系里常被视为“软”需求,附属于“吃喝拉撒”的底层刚需之后。但Babycare用七年时间,把玩具的开发变成几条“硬逻辑”:品类扩张围绕用户生命周期展开,从年龄分层到场景渗透;

西高地从“货”到“符号”的进化印证了“玩具尽头是IP”的行业定律,但IP化不是预设命题,而是用户投票的结果,也是产品决策流程的胜利;

在kidult风口前保持克制,才能避免“本末倒置”的品牌稀释。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏