这里有几个关于蒂芙尼创始人查尔斯·蒂芙尼(Charles Tiffany)为了让他的奢侈品牌家喻户晓而可能产生的独特想法:

1. "“钻石之王”的精准定位与营销:"

"想法:" 在一个充斥着珠宝的市集里,蒂芙尼决心只做最顶级的。他不仅仅是销售珠宝,而是将自己定位为“钻石之王”(King of Diamonds)。他专注于采购最稀有、最纯净、最璀璨的钻石,并以此为核心进行宣传。

"独特之处:" 这不是简单地卖钻石,而是通过强调品质、稀有性和极致工艺,将蒂芙尼与“顶级钻石”的概念深度绑定,树立了难以撼动的行业标杆形象。他通过发布宝石学知识、举办高规格的钻石展览等方式,教育市场,提升品牌在奢侈品领域的地位。

2. "开创性的橱窗展示艺术(Window Display):"

"想法:" 蒂芙尼深信,最好的广告是直观的展示。他投入巨资,聘用顶尖的艺术家和设计师,将店铺的橱窗打造成流动的艺术画廊。橱窗展示不仅仅是展示商品,更是讲述故事、营造氛围、传递品牌美学和价值观的艺术表达。

"独特之处:" 在那个时代,这种大规模、高投入、艺术化的橱窗展示是非常前卫的。它将珠宝的精致与艺术的魅力

相关内容:

暴雨,海浪,铁船。1858年夏天,跨大西洋电报终于穿越深海,成为美欧之间最短的桥梁。纽约城还没清醒过来,有些人已闻到了机会的味道。蒂芙尼,就是那个最先动手的。

1858年8月24日,《纽约时报》上突然冒出一则广告,让人一头雾水。查尔斯·刘易斯·蒂芙尼,那个专卖进口高档货的生意人,竟然开始兜售一种奇怪的纪念品。能让富人买醉的水晶和瓷器不稀奇,这次卖的是剪成一小段的电报电缆。有什么好抢的?广告一口气列出了三十一行,强调,这是一段来自跨大西洋电路的原品,配上铜箍和独特编号,全美国每个家庭都能买得起,为的就是让人们亲手摸一摸科技新梦!

实在便宜,一根电缆纪念品只卖50美分,比一顿饭贵不了太多。街头巷尾议论纷纷,有人吐槽“疯了吧”,也有人马上排队。纪念品推出那天,人山人海,警察都派了好几组维持秩序。好奇的人想弄清这块铜箍是怎么回事?实则,也是历史剧里最生活化的一幕。今天来看,这动作和天猫限量款联名有点像,但卖的是科技成就的残片,不是明星周边。

蒂芙尼公司本就给纽约人一种模糊的梦想。它不止是卖现货的门面,更像潮流制造机。1837年创办,靠进口和小众设计立足,早年间瓷器、手杖、日本工艺品进出门口,谁都掂量不起。可电报纪念品咋这么接地气?其实,蒂芙尼一直会在历史节点上下注。他目光不拘泥,只要新鲜,总能随手变成了生意。这个比那些“传世珠宝”更能让人觉得新鲜。

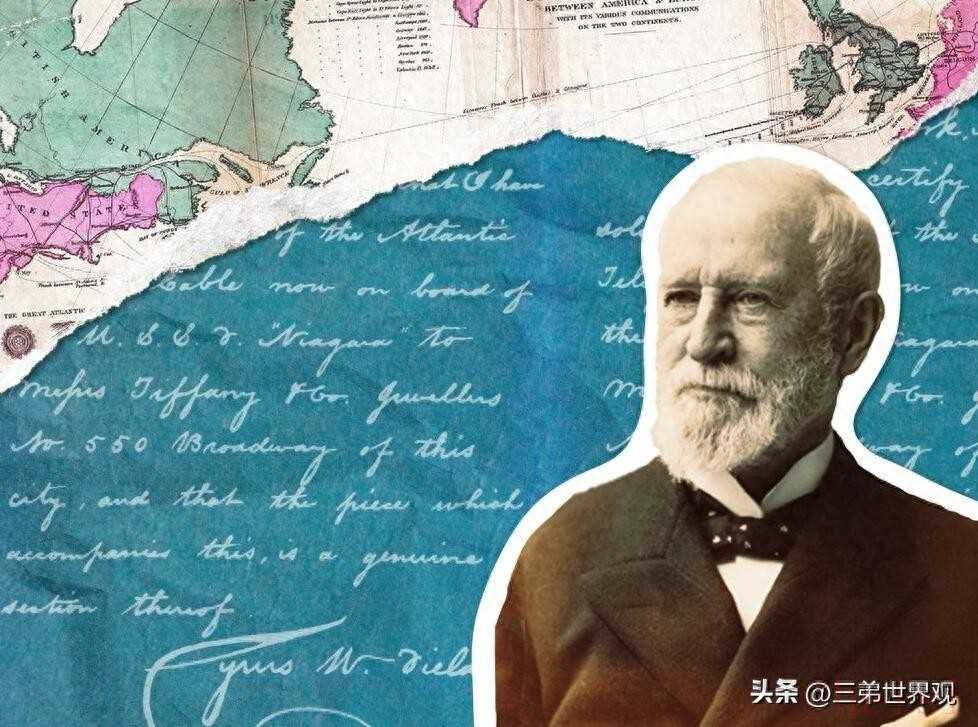

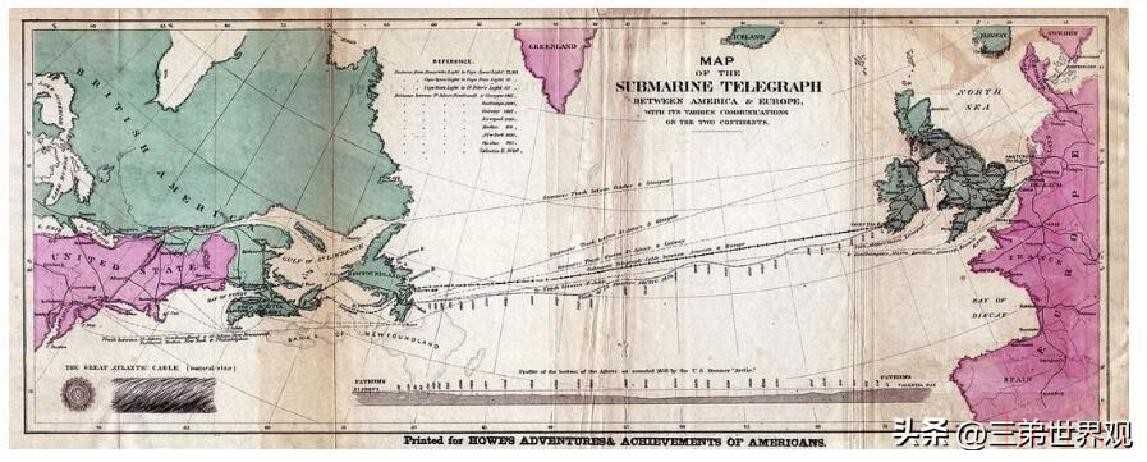

回头说电报电缆。那年八月,蒸汽护卫舰尼亚加拉号载着电缆横渡大西洋,这事是企业家赛勒斯·w·菲尔德想出来的。靠纸张发家,然后一脚扎入电报技术,就像现代互联网巨头突然转行。项目启动,直接从新斯科舍线拉到纽芬兰,再想要穿越北大西洋,没人敢保证。有些地方两英里深,泥沙、海底山,高压断裂,船也不够大。不得不出动两艘大战舰,阿伽门农从英国头顶着,尼亚加拉从美洲扯线,每边拉一半。过程曲折,断线、暴雨、机器失灵,好几次都变成废铁。直到8月5号,工程师终于把缆线头带上爱尔兰的瓦伦西亚岛和纽芬兰三一湾。

消息传到美国东海岸,炸了锅。朗费罗写诗赞炒,纽约游行,铜管乐队响彻百老汇,满街都是“电缆来了!”有人说那一年,纽约比以往任何时候都兴奋。真有人为这个发明大办派对。《纽约时报》登了一篇报道,“纽约昨天为有线电缆疯狂”。无数市民跑到大街上,点放焰火,呼喊口号。背后是技术突破,也是情绪宣泄。很多家庭,贫民窟的孩子也能凑钱买一截小电缆回家,这种分享热度类似现在的人会随手买一块鼠标垫纪念。

查尔斯·蒂芙尼,生在康涅狄格州棉纺厂,没读过商学院,也算不上天才。坊间流传他善于找冷门商机,走路绕开正路。“本能地避免走老路”,其实也无非就是喜欢新鲜刺激。法国革命时,他能从逃亡贵族手里捡漏钻石,转手卖到纽约,一下就把品牌膨胀起来。电缆这事,大体也是他瞄准了人们对技术的狂热。用别的方式,借科技热点参与市场,不过是技巧而已。

更奇怪的是,外界至今不知道他怎么搞到剩余电缆。有人传他常在码头跟船长喝酒谈生意,喜欢抢进口好货。朋友里还混进巴纳姆——那个靠搞噱头出名的经理。这事很可能就是他在尼亚加拉号新鲜靠岸时从人堆里采取行动。船一到布鲁克林海军造船厂,货还没卸,下层码头就在谈价。有人刚好看到电缆盘挂在船头,剩下的电缆还在圆筒里。按当时物价,一里电缆能卖360美元,那也不是小数。到底谁转了这手,没人有确切答案。

不过一根电缆看起来跟普通铁丝区别不大,18股铁丝包着铜芯,再套杜胶乳胶。这种东西卖纪念品算不上工艺杰作,关键在“授权认证”。蒂芙尼托菲尔德给了一封特批信,每根纪念品都有证明,黄铜项圈印着:“大西洋电报电缆,由蒂芙尼公司担保。百老汇•纽约•1858。”正经八百。现在看,类似是NFT的现实版本。

这一波骚操作不只圈钱,还拎起无数人的科技归属感。连史密森尼馆长哈罗德·华莱士都说,“跨大西洋电缆是那个时代的登月工程。”每个人能摸一段电缆等于跟历史握了手。纪念品现在仍被收藏,史密森尼国家美国历史博物馆的展柜里还摆着一箱。究竟多少人排队抢购,这数据混乱,约瑟夫·珀特尔1971年老书报道,“现场拥挤到需要叫警察”,多少夸张点?

有点讽刺,到了今天蒂芙尼公司已是全球豪奢品牌之一,早不靠纪念品发家。但它在1858年靠一根电缆走进了普罗大众生活,这事不少人忘了。很多奢侈品更像是为富人秀场,而这段电缆却让普通人也能参与一场科技旋风。有些人觉得这种事根本无关生意,其实品牌除了赚利润也要占领心智。若说蒂芙尼聪明,不如说整个纽约人都在跟着一场发明做梦。

但电报纪念品这事算得上社会学案例了?有时候纪念品未必带来持续品牌效应。好多买主后来都忘了它的出处,只记得有根铜箍。还有些家庭传到第三代一点都不在乎它的来历。可一旦追溯,无数民间收藏家开始抢购,把原本只值几美分的东西跟高价艺术品混为一谈,倒有点像币圈新玩法了。

不过彼时,蒂芙尼的重心不是靠民俗扩张。那时纽约的流行热点转得飞快,电报带来的热潮也是短暂冲动。有些人信口开河,说纪念品引爆了后来奢侈品零售的风潮,实际上更多是巧合和机遇。要说一次纪念品能造就全球品牌,未免太夸张。蒂芙尼成功,归根结底还是商业嗅觉和当地社交网。

同一时间,欧洲人关注跨海缆线更多是投资和政治,纽约人关注的是自家门口能变成新闻主角。对技术的崇拜混杂着市民阶层的普及心理。到后来电报通信下线成古董,纪念品的文化属性反而更加凸显。有人因为家里有根电缆成为收藏圈头号人物,也有人根本不明白它有啥纪念意义。

反过来说,一根普通的铜芯电缆能变成社会情绪的载体。技术史上少见。很多人关注的是它制造的集体回忆,而非单一价值。蒂芙尼能把握住这种情绪,几乎是历史周期的一种突发灵感。

现在再看,商业和科技的关系并不总那么清晰。电报推动了全球通讯,但纪念品只在那个历史时刻才有意义。后来再搞什么花哨设计都难回到当初的新品热度。纪念品被炒作也好,被遗忘也好,都只能算短期集体记忆的涟漪。

谁也无法预测,某个小小的创新会不会成就永恒。纪念品背后,是对技术和时代的触摸,每个人都可以有自己的解读。不管是成就还是遗忘,蒂芙尼的那一根铜箍电缆,也许只属于那个疯狂的夏天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏