关于勒布朗·詹姆斯中国行“遇冷”的说法,可能存在一些误解,需要结合具体情况来看。虽然可能无法完全复制迈克尔·乔丹当年的现象级盛况,但詹姆斯在中国依然拥有极高的知名度和影响力,他的商业价值也得到充分体现。不过,如果确实观察到某些方面不如乔丹当年,我们可以从以下三个原因来分析这种差异:

1. "时代背景与社会环境的变化 (The Changing Era and Social Context):"

"乔丹时代:" 迈克尔·乔丹的职业生涯正值中国改革开放初期,西方文化开始大规模涌入。乔丹不仅代表了篮球这项运动,更象征着西方成功、个人魅力和“硬核”文化,这在当时相对封闭和渴望了解外部世界的社会环境中具有极强的冲击力和吸引力。他的出现满足了人们对偶像、英雄和新鲜事物的渴求。

"詹姆斯时代:" 中国社会已经发生了翻天覆地的变化,物质生活水平提高,信息获取极为便捷,人们接触到的国际文化和体育明星成千上万。詹姆斯虽然同样伟大,但他所代表的价值更多偏向于篮球技艺、多元文化和商业运作。在篮球普及、明星众多、信息爆炸的今天,单一体育明星的“垄断性”吸引力自然减弱,人们的关注度更加分散。

2. "明星个人特质与全球影响力差异 (Differences in Star Persona and Global Influence):"

"乔丹:" 拥有近乎神话般的个人魅力、极强的胜负欲、鲜明的“

相关内容:

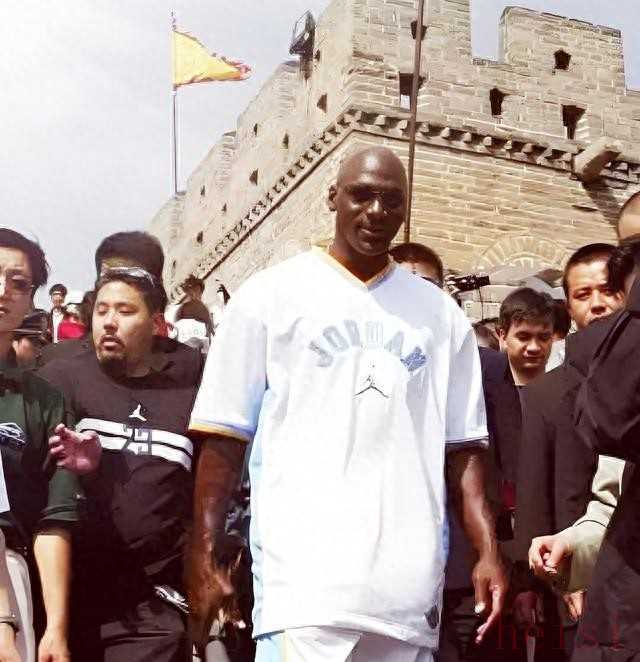

2004年夏天,乔丹走在上海外滩的夜色下。一大片人海。有人站在树下,有人骑在路灯上,远远看不清面孔。手里举着相机,只为拍到一张他的照片。那时,NBA像谜,球星是看不见的神话。

十五年过去。詹姆斯来了第十五次。机场门口还有粉丝。有人拿着篮球,有人举着写有名字的背心,但没有人挤到疯狂。气氛不一样。说不上是冷淡,但就是不像记忆里的那样。

原因多吗?不算少。乔丹那时候来中国,是第一次。电视转播很有限。能看到真人,很难遇上。现在,社交平台有直播,短视频里能天天刷到他们。球星来中国,也像日常逛超市一样。见面变简单,惊喜也被分掉了。

还有,角色也变了。乔丹身上挂着“创始人”身份,他来是带着名字的。很多人是冲着那个符号去的。詹姆斯更多时候说自己是代言人。他有自己的路线,但品牌不是他做的,中国现在年轻人对国外LOGO有点无感,看东西也变理智了。有几个喜欢球鞋的,还是会买詹姆斯的款,但不再是只认他一个。

老球迷喜欢用“情怀”两个字。以前追乔丹的,多数是七零后八零后。比赛是录像带。偶像放在心口。现在,九零后零零后喜欢的事情有好几样。电竞、看剧、刷短视频、看CBA,时间都被分掉了。谁都不单属于一项运动了。

中间有好几年,NBA和中国之间的关系起过波动。大环境变了,有些热情被压住了。很多球队转到别的平台。即便是喜欢詹姆斯的,也得看他什么时候出现在屏幕上。

詹姆斯被说“遇冷”,其实不太准确。大部分活动还是要抽签才能进。偶尔有现场球迷发点小视频,流量还挺不错。卖球衣的榜单,他排在前边。只是,再也没有那种全城停电一般的热闹了。每年几乎都有国际球员过来,城市习惯了,他们也习惯了。

不停地走,詹姆斯每到一个场馆都拍照。他喜欢和球迷打招呼。有时还写下中文,念给大家听。他身后的灯光不再扎眼,大家都在等精彩的扣篮。但比赛只有一场,热情被时间分割开。

偶尔看见有个小孩举着自拍杆。旁边的阿姨在问他是哪队的球迷。没有,只是笑。在过去,几乎每个人都有自己的答案。现在答案变多了,也更容易忘。

有人开始关心产品本身。球鞋舒适就好。衣服好看就买。广告里谁出现,变得没那么在意。有时买完才知道,这是詹姆斯代言的品牌。在球场上摔倒了,抬头是新的标语。

印象改了,比赛还在继续。每次大屏幕播放回放,观众席发出一阵细声讨论。不是每个人都把视线放在明星身上。有人讨论新秀的数据,有人看手机直播下半场。

对比过去,体育变成了日常。能再见一次传奇,感觉很普通。有人还会为了抽奖赶场,也有人在门外等待下一个偶像。门口贴了新海报,刚贴就有人拍照。

新圈层的球迷只谈昨天比赛的比分。他们手机里存着十几种APP。篮球不再是唯一话题。聊明星,也会顺便说起别的娱乐圈消息。

门票上写着入场时间。有人没赶上,但并不遗憾。朋友发来一段现场视频。他说,看到詹姆斯像在自己家楼下。舞台不再遥远,明星也很普通。拍一张照片就够了。

小孩子穿着球衣,但衣服后面印的是中文名字。他们有时喊着自己的偶像,也容易换新朋友。没有谁立刻得到全场欢呼。比赛、明星、品牌变成一道风景。走过了,也就忘了。

也许以后,球员来中国还会有新的花样。大家盯着现场活动,有的期待互动,有的等周边新品。要是能上场接个球,已经很开心了。

楼梯口的保安还在指挥人流。有的家长只看一眼,有的孩子已走远。明星就在旁边,没有谁大喊大叫。

也会有人在网上晒票根,觉得很值得。只这段记忆没有过去那样光亮了。球星还是自己心里喜欢的那一个,现场看没看见,倒也无所谓。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏