我们来盘点一下甘肃丢失的全国知名品牌(一)。这里的“丢失”主要是指那些"原计划在甘肃落地但最终未能建成或投产"的重大项目,或者是一些曾经辉煌但后来衰落或消失的全国知名品牌总部或生产基地。

这些项目或品牌的“丢失”,反映了甘肃在招商引资、项目落地、营商环境、市场变化等方面的挑战,也折射出区域经济发展的起伏。

"一、 曾经辉煌但已衰落或迁出的全国性品牌/总部(甘肃段):"

1. "中国石油天然气股份有限公司(CNPC)西北分公司(部分):"

"品牌:" 中石油 ( PetroChina )

"情况:" 中石油作为国家级特大型能源企业,其前身之一的西北分公司长期在兰州等地设有重要机构。虽然中石油总部在北京,但在甘肃拥有广泛的基础设施和业务。严格来说,它不是“迁出甘肃”,而是其庞大的体系本身就覆盖甘肃。但可以理解为,作为全国性巨头的核心部分,其管理机构或重要分支机构并未将甘肃作为绝对的核心中心,其影响力更多体现在能源开发与输送上,而非综合性的全国业务中心。兰州作为中石油的重要基地,但总部和核心决策仍在北京。

2. "中国石油化工股份有限公司(Sinopec)西北分公司(部分):"

"品牌:" 中石化 ( Sinopec )

"情况:" 与中石油类似,

相关内容:

“兰州啤酒”这四个字,在拉萨街头曾比酥油茶还顺口。95年一纸禁令下来,牌子说改就改,成了“五泉”。

结果西藏人懵了:五泉是哪?

味道还是那个味,可名字像陌生人。

货架上摆一排,顾客手一滑就拎了隔壁黄河。

三年不到,黄河从0干到60%份额,五泉只能灰溜溜退到甘肃老家。

改名那天,厂里还放了鞭炮,领导剪彩笑得合不拢嘴。

销售部小赵后来回忆,鞭炮响完,仓库里印着“兰州啤酒”的旧纸箱堆成山,全成了废纸。

最惨的是经销商,刚砸钱囤的货一夜之间成了“违规品”,有人连夜开车往青海跑,想把旧标签撕了换新的,半路被查,罚得裤衩都不剩。

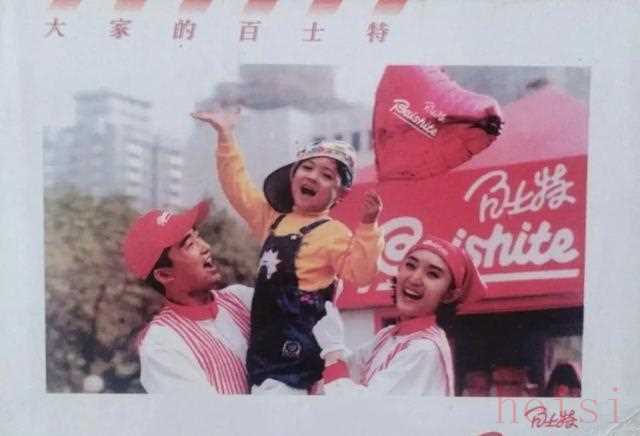

百士特的故事更离谱。90年代兰州娃娃放学,人手一支百士特雪糕,奶味浓到粘牙。

后来厂子改制,市里某领导的侄子空降当董事长,第一天就把老配方师开了,说“成本太高”。

新配方加了七成水,雪糕一咬直掉渣。

最骚的操作是,侄子把“百士特”商标拿去抵押贷款,转头投资了个洗浴中心。

等供应商堵门要钱时,才发现商标早被法院冻结了。

老兰州人现在说起百士特,都摇头:“那雪糕后来跟吃冰块似的。

”其实消费者哪懂什么股权纠纷,只知道从小吃到大的味道变了。

有阿姨在超市冰柜前骂了句“坑人的”,转身买了蒙牛——这一转身,就是永别。

两个牌子死法不同,病根一样:不把消费者当回事。

兰州啤酒以为换个马甲能继续浪,结果西藏人直接当它是山寨;百士特更绝,把老本啃得渣都不剩。

说到底,牌子是消费者心里的位置,不是你工商证上的名字。

你看现在黄河啤酒,广告词还是“西北人的啤酒”,听着就比“五泉”有根。

最魔幻的是,五泉后来想回西藏市场,搞了场“怀旧营销”,把95年前的老包装复刻出来。

结果90后藏族小伙在直播间问:“这是新出的精酿吗?

”弹幕飘过一句:“爷爷喝的啤酒,孙子不认得。

”当场社死。

所以啊,改名字、换老板之前,先想想夜市撸串那帮人认不认。

他们嘴里冒出的那句“还是原来那个味儿”,比任何红头文件都值钱。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏