战后德国的“罪与罚”是一个复杂且多层面的主题,涉及到纳粹德国犯下的滔天罪行、战后的惩罚与追究、德国的反思与赎罪,以及最终的国家重建与历史和解。我们可以从以下几个层面来理解:

"一、德国的“罪”(War Crimes and Crimes Against Humanity)"

这是指纳粹德国及其领导人在二战期间犯下的严重罪行,主要体现在:

1. "种族灭绝(Holocaust / Shoah):" 这是纳粹罪行的顶峰,针对犹太人的系统性的、工业化的种族灭绝。数百万犹太人被杀害,此外还有数百万人,包括波兰人、罗姆人(吉普赛人)、苏联战俘、同性恋者、残疾人、政治异见人士等,也遭受了迫害、屠杀和暴行。

2. "战争罪行(War Crimes):" 包括针对平民的屠杀、强奸(尤其是在东欧)、纵火、抢劫、虐待战俘等。例如,利迪策村和奥拉杜尔村的惨案,以及贯穿战争始终对苏联平民和战俘的残酷对待。

3. "反人类罪行(Crimes Against Humanity):" 指在战争期间或普通时期,针对平民进行的迫害、谋杀、灭绝、奴役、酷刑等,意图针对特定民族、种族、宗教或社会群体。纳粹的种族理论、强制迁移、强制劳动等都带有反

相关内容:

汉娜·阿伦特曾指出“纳粹统治形式的本质是恐怖”,这个说法其实还是太抽象,因为如果不借助历史研究和纪录片,正常人很难想象什么是纳粹的恐怖。成千上万的老人、妇女、儿童、婴儿像牲口被塞进集装箱运往屠宰场那样,被送进毒气室、焚尸炉,这当然是恐怖——最直观的恐怖,但比这直观的恐怖更细思极恐的还有一种无形的恐怖。

无形的恐怖,最具象的图景是什么呢?就是在第三帝国,纳粹当局那些反人类罪行并非避人耳目进行的,实际上它们逐渐发展到了路人皆知的地步,然而绝大多数人选择了视而不见、麻木不仁、迅速适应,选择直接参与暴行或为其提供后勤保障,参与者来自社会各个领域,从政府官员到被人民冲锋队动员起来的老者和青年。在纳粹滔天罪行的链条上,绝不只有纳粹官僚和党卫军,而是有无数共谋者、参与者、旁观者的默默合作。这是更无声、更无形的一种恐怖。

纳粹成功地实现了两种恐怖,这是纳粹统治最令人恐怖之处,无论对阿伦特的恐怖论断的理解,还是对纳粹极权统治的反思,也许都应作如是观。历史研究有责任再现那些直观的恐怖并深入探究到底有哪些原因导致了后一种无形的恐怖,因为某种意义上正是后一种恐怖的存在促成了前一种恐怖落地生根,也因为它更能揭示一个残酷的人性事实,那就是个体去抵制和挑战由国家背书的恐怖主义统治在现实中是多么困难。

英国历史学家弗尔布鲁克的大部头著作《大清算:纳粹迫害的遗产与对正义的追寻》(以下简称《大清算》)基于大量档案或史料,穿插直接行凶者、共谋者、受害者、旁观者及作为幸存者的受害者等多重视角,全景式展现德国日益纳粹化的图景及社会基础,审视纳粹恐怖统治技术不断升级的进程与运行基础,详细分析了战后德国去纳粹化过程面临的重重困境。

该书揭示的纳粹体制下人的政治处境和人性的深谷,今日看去依旧令人毛骨悚然,读完全书,笔者最深的一个感受是:尽管国家社会主义德国工人党和纳粹德国灭亡80周年了,但短期之内包括德国在内的人类世界其实都尚无可能在精神上彻底清算完纳粹遗产,因为人性的普遍现实决定了人类这个物种尚未进化到足以杜绝纳粹浩劫重演的道德境界,因此德裔历史学家费舍尔《纳粹德国》中那句“希特勒的鬼魂依然出没在德国和世界当中”并非危言耸听。

本文内容出自新京报·书评周刊9月12日专题《未终结的忏悔:战后德国的罪与罚》B02-03。

B01「主题」未终结的忏悔:战后德国的罪与罚

B02-B03「主题」未完成的忏悔:德国去纳粹化的根本困境

B04-B05「主题」浴火重生:历史阴影中的德国转型

B06-B07「主题」日本与德国:战后,渐行渐远

B08「中文学术文摘」心灵哲学文摘一则

撰文 | 黎敏

谁清算纳粹最积极?

《大清算》复现了远远超出常规暴力定义的纳粹恐怖主义统治术,以纪录片式的手法探究了一些富有政治、法律、道德意义的深层问题。本文认为这部近80万字的大部头著作总共20章的繁复内容实质上触及三个根本性问题:(1)德国纳粹化的进程与社会基础;(2)战后德国去纳粹化的进程及根本困境;(3)全面清算纳粹德国罪责所需的恰切思维。

纳粹时代结束后,无论在欧洲哪个地方,对由国家支持的罪行和集体暴力的司法清算都不可能是简单的、顺利的,实际情况远比人们想象的复杂艰巨得多,原因也极其复杂。但有一点可以确定,只有充分了解纳粹化的社会基础和纳粹国家恐怖主义统治带有的系统性-集体性暴力这个特征,方能更好地理解战后德国去纳粹化面临的根本困难,进而才能更好地重思如何才能更彻底清算纳粹遗产。

由此说来,这三个主体板块就存在一种复杂的因果关系:纳粹当局促使德国纳粹化时所依赖的人性弱点及社会、文化基础消极地影响了战后德国去纳粹化的进度、力度、深度,绝大多数德国人对纳粹的真实心态,从普遍人性和第二帝国以来德国政治文化传统看,实属自然与必然。

真实心态是什么呢?就是不一定赞同纳粹,但也没有那么记恨或仇恨,对这类状态的多维度深描是《大清算》的突出特点,此处无法展开,仅从“司法清算”这个重要指标作一点总体描述。弗尔布鲁克的研究显示,在第三帝国的三个直接继承国即二战后的东德、西德和奥地利,针对纳粹罪行的司法清算都很不彻底,都属于“选择性正义”,都存在大量“正义永远未到”的情况,只不过因为各自政治意识形态和社会情况的差异,三国各有各的不彻底原因,其中以“希特勒最早的受害者”自居的奥地利最糟糕,它培养过大量加入纳粹的行凶者并给予其中大多数人庇护,而且到最后奥地利也是“最不情愿对前纳粹党人展开追捕的国家”,弗尔布鲁克干脆用“放弃正义”形容奥地利战后清算纳粹化的总体状况。

在隶属苏联阵营的东德和隶属西方阵营的西德,情况如何呢?由于冷战背景影响,战后东德、西德在清算纳粹问题上始终相互较劲,二者都希望占领道德制高点,但从其司法审判的实际看,东德和西德都存在名不副实之处。

在战后西德,司法系统许多法官和律师本身都是前纳粹党人,西德其实不具备充分的人力条件真正审查那些当年由纳粹国家支持或有法律依据的极权罪行,它选择审理了一些发生在纳粹时期的、符合人们对常规罪行之期待的案件(可按故意伤害罪或一般谋杀罪处理的罪行)。这个问题的深层实质是,彼时西德没有审判“纳粹国家”及其官僚罪行的意识及条件,只能追寻“选择性正义”、重点审理一些涉及人身伤害或相对而言显得常规些的纳粹罪行,弗尔布鲁克认为在这点上西德和战后奥地利一样敷衍了事。《大清算》提到的一个困境颇具典型意义,审理安乐死谋杀案件时,西德检察官顶多可能将个别医生及低级别的护理或行政人员告上法庭,而不可能将作为国家机构的安乐死中央办公室送上被告席,事实上,隶属于纳粹党中央的安乐死中央办公室直到1952年才开始在司法程序中现身,但它也不是作为被告现身。

即便是选择出来的常规案件审判中,绝大部分前纳粹党人也只是被定为同路人而已,西德法庭充分采信前纳粹分子的理由,即他们只是在最低程度和形式上参与了纳粹体系,是遭胁迫才入党和与纳粹共谋的,因此没有主观故意。由于此类辩护理由被西德法庭广泛采信(西德法庭如此做,根据德国刑法,有充分的刑法教义学理由),于是出现了一个颇为讽刺的画面:在纳粹第三帝国最正统的继承国即战后西德,诞生了一个从不曾害人的民族。后来随着冷战的优先级远远超过反纳粹的重要性,清算纳粹的司法程序从战胜国集团直接交给德国人自己去处理,很多前纳粹党罪犯也就愈发得到西德的宽大处理。

与西德不同,处在苏联意识形态和反纳粹政策影响下的东德,清算纳粹的手法与西德形成鲜明对比,此种对比揭示了一个关联事实:政治意识形态对战后德国清算纳粹产生重要影响。

首先,东德跟苏联一样对司法系统人员进行过大清洗,前纳粹党人被排斥出国家机关;其次,在案件类型选择上,由于掌权政党有被纳粹迫害的经历,因此东德比西德更关注纳粹政治迫害案件,东德对这类案件的优先关注一直持续到东德垮台,而纳粹政治迫害案在西德的占比就远远没有在东德那么大,西德选择的案件一大半都集中在终期罪行即战争末期纳粹犯下的罪行。第三,两德法庭审判标准有很大差异,东德会因为被告采取过特定的行为而被判处他们有罪,而不管他们当时处在何种主观的心理状态,也不理会他们声称自己在当时对事态一无所知的辩护词,由于执政与司法系统的彻底洗牌,东德法官及律师比西德同行更同情反纳粹人士(比如抵抗运动组织成员)和纳粹受害者。第四,战后东德法庭更关注工人在纳粹统治下承受的各种苦难以及与纳粹有关的雇主对工人的剥削,比如西门子分厂里工人的苦难。在东德执政的统一社会党力求确立一种形象:因为主要纳粹分子要么受到惩罚、要么逃往西德了,因此东德已经卓有成效地解决了纳粹主义的遗毒问题。可以看出,两德之间的互相较劲和道德-政治竞赛客观上激发了一股动力,促使铁幕两侧的德国都要去推动对纳粹势力的司法审判——即使为了国家的面子也必须做点什么。由于东德认为纳粹主义根植于垄断资本主义,如今资本主义在东德销声匿迹但在西德延续下来,因此毫无疑问东德能比西德更彻底清算纳粹。

《大清算》中这一看法基于两个历史事实,一是东德进行过激进的社会革命,与西德相比,东德在所有重要政治岗位都更彻底地剔除了纳粹分子(医疗行业比较特殊,因为无论哪个意识形态下医疗专业知识都非常重要);二是与纳粹党及纳粹统治瓜葛很深的人确实大量从东德逃往了西德,比如纳粹安乐死项目中来自德国东部并在集中营继续从事屠杀工作的人员大部分都设法逃离苏占区和东德,到了西德,动因是这些人正确地判断到,西德的司法程序和政治环境对前纳粹党人更加有利。

《大清算》

作者:(英)玛丽·弗尔布鲁克

译者:陶泽慧

版本:理想国|民主与建设出版社

2025年1月

去纳粹化的合法性竞争与困境

于是,一个有趣也复杂的问题出现了——东德通过更为严格的方式处理行凶者和纳粹历史遗留问题来标榜自身的道德优越性时,西德通过向这些行凶者展现仁慈和人性来标榜自己的道德优越性。那么,二者谁更讲道德,讲的什么道德?如果仅就清算纳粹的力度而言,谁的做法更接近正义,接近什么正义?我们能简单粗暴地评论道:东德守护了实质正义,西德捍卫了程序正义吗?这可能是一个无解的问题。

倒是弗尔布鲁克观点鲜明,她认为两个德国的总体司法清算表现都很糟糕,即使在国际社会获得更多声誉的西德也未能卓有成效地全面清算前纳粹党人的罪行。西德只是看起来做得卓有成效而已,因为真实情况是,战后西德因为阿登纳政府愿意为纳粹罪责承担赔偿责任,获得了良好的国际声誉,但在西德,对纳粹表示“同情理解”的人不在少数。无论西德政府还是绝大多数民众,并不像国际社会认为的那样乐意去直面和彻底清算纳粹罪责。基于复杂的文化因素,西德司法系统和社会各界对行凶者或参与者的同情理解要远多于对受害者的同情理解。

弗尔布鲁克有一个引人深思的分析,即在清算纳粹这个问题上西德和东德、奥地利的区别主要在于,西德的政治体制留出了足够的公共讨论空间去容纳对纳粹罪责的公共讨论,而非这个国家实际上伸张了正义、惩罚了过去的恶行。因此西德在清算纳粹问题上获得更多赞誉的秘密主要是,在这个国家可以听到越来越多元的声音。事实则是在西德体制下大部分参与纳粹政权各种行动的行凶者、共谋者并没有因其罪行受到恰当惩罚。西德所谓对于过去的清算,主要是一种媒体讨论而不是实实在在的司法判决,总的看,惩罚少数人、放过大多数人的司法策略是现实主义和实用主义的——选择对少数人施加限制不同程度的惩罚,辅之以对多数人恢复名誉,可以避免大规模动荡、尽快恢复社会重建,又兼顾了对民众进行警醒、教育。

所以根据《大清算》的观点,严格而言,两德统一之前德国人试图公正对待纳粹遗留问题的尝试总体而言是很不彻底甚至失败的。德国人真正怀抱更大的道德热忱,投入更大精力去追捕行凶者,要等到1990年两德统一后,此时不仅一批针对高龄前纳粹党人的案件得以开庭审判,而且对纳粹集中营“种族屠杀灭绝罪”的反思也更加深刻有力。然而,诚如弗尔布鲁克反复所说的那样,对遭受迫害和谋杀的数百万已先后逝去的纳粹受害者而言,这一切都没有实际意义了。我想,这是所有民族所有国家在发生重大历史浩劫后都面临的一种清算难题。

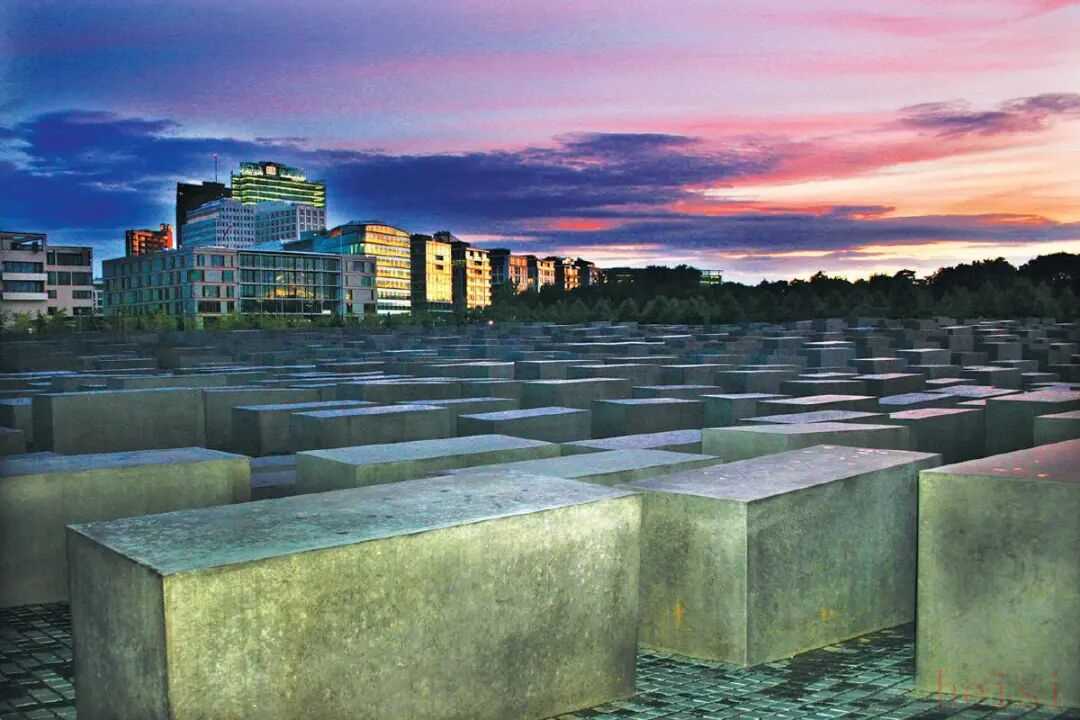

德国柏林的欧洲被害犹太人纪念碑群。图/IC photo

司法的限度与清算的悖论

战后德国清算纳粹面临的根本困难还突出体现在另一个方面:如何清算纳粹在集中营里对犹太人犯下的种族灭绝罪行。《大清算》提醒我们,纳粹对犹太人的大规模种族屠杀的具体情况并非一开始就被国际社会关注,而且这种大规模罪行直到1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》的签订才得到明确的定义。

促使国际社会和德国社会内部关注屠犹罪行审判的是1960年在以色列举行的艾希曼审判,它跟国际军事法庭(IMT)1945年至1946年间在纽伦堡举行的审判虽然都属于纳粹清算史上的重大审判,但二者的内涵与意义有重大不同。

艾希曼审判是有史以来首次以种族灭绝罪名进行的审判,也是战后德国的纳粹清算史的转折点,因为在它之后才在全球范围内开启了第一次关于纳粹种族大屠杀的公共讨论,此后,受害者得以发声并促使整个德国社会开始倾听。这一审判借助以色列在1950年颁布的《纳粹与纳粹同谋(惩罚)法》,以反犹太人罪起诉了艾希曼。法院判决他与他人同谋,实施了名为“犹太问题的最终解决方案即灭绝犹太人的计划”。这次审判是对《日内瓦公约》第二条关于意图部分或整体消灭一个民族、人种、种族或宗教团体的宽泛表述的具体演绎。

举世闻名的纽伦堡审判是将纳粹罪行一股脑儿地装进“战争罪”“反人类罪”的箩筐里,将其规模与破坏烈度展示给世界,为后代留存记录。不过,由于极为复杂的主客观条件限制,纽伦堡审判没有特别将纳粹如何屠杀犹太人单独拎出来,是艾希曼审判用大规模屠杀犹太人的说法重新定义了纳粹的罪行。因此,弗尔布鲁克认为艾希曼审判对战后德国的清算纳粹史有非同寻常的意义。

意义是什么呢?概括说,要是没有艾希曼审判开头,纳粹的罪名清单中可能要少一个“种族灭绝罪”;要是没有艾希曼审判开头,也就没有后边二三十年里德国对纳粹集中营罪行的司法审判。《大清算》将这些审判称为“大型集中营审判”,由于大型集中营不止奥斯维辛,因此对大型集中营恶行的审判也有多场,1963年到1965年在法兰克福举行的“奥斯维辛首批审判”是第一场。

这个审判与1945年开始的纽伦堡审判和1960年的艾希曼审判并列,成为德国清算纳粹史上三大审判。法兰克福奥斯维辛首批审判之所以重要,一是因为奥斯维辛集中营罪行的恐怖程度具有代表性,二是因为审判发起者(发起者是抵抗运动人士,而不是西德政府)的特定目标是把整个大规模屠杀灭绝的系统送上法庭,而不是仅仅审判几个个体。

审判既引起了媒体和舆论高度关注,也使德国人的观点日趋两极分化,也同时激发德国人对历史进行更为细致的研究,慕尼黑现代历史研究所的学者对这一批审判的长篇报告就是一个代表。由于在20世纪60年代无论非犹太裔德国历史学者还是在东欧、西欧北美的学界都没有出现研究纳粹屠杀犹太人的普遍浪潮,由于一些复杂的历史与现实原因,无论学者本人是不是犹太人,只要是有关屠杀犹太人的作品出版都会遭遇些困难。这些现象让我们进一步看到犹太人问题与反犹主义在西方世界的历史复杂性,也能让我们理解法兰克福奥斯维辛审判产生的附带效应,即在非犹太学者和普通读者当中确立了纳粹大屠杀的重要地位。

然而,如果从司法清算的角度看,奥斯维辛审判却丝毫不能代表德国以司法形式直面纳粹历史取得了实质的成功,相反,法兰克福审判进一步揭示了此类清算面临的根本困境。

纳粹德国奥斯维辛集中营。 图/IC photo

困境之一,要在有限的法庭上对大规模谋杀的所有行凶者作出判决几乎是一件不可能的事情,因为集中营谋杀是一个集体暴力系统,它由国家启动并支持,而且依靠无数普通公民参与进来,而常规司法形式主要聚焦个体罪责,因此要以常规司法形式审判集中营罪行必然面临制度困难;加上西德司法政策特别强调卑劣的动机和无度的残暴作为谋杀罪成立的主观因素,因此简单地服从命令、开枪射杀,或者将致命药物注射进被害者体内,在德国刑法上连普通谋杀罪都不能成立。

困境二,在大型集中营审判的几十年间,受害者所面对的德国听众对他们并没有表示出真正的同情,受害者的故事受到更多充满敌意的审查,律师会为了辩护而质疑它们的可信度。《大清算》像是要清算德国人的冷漠一样,它指出:与在耶路撒冷艾希曼审判中幸存者的故事获得完整倾听形成鲜明对照,60年代德国法庭几乎无意完整听取幸存者的故事,作为证人的受害者常常遭到恐吓或歧视。所以,德国社会的普遍现实依旧是,尽管法兰克福审判引起人们对纳粹大屠杀的关注,但正式的司法系统依旧无法让行凶者接受足够的惩罚。

困境三,即使德国人都愿意去彻底清算,在现实条件下要将奥斯维辛集中营这种灭绝系统送上审判席的任务也不具有可行性。主要原因有三,(1)因为涉案人数极为浩大,在奥斯维辛整个运作时期,共有8200名男性党卫队队员和200名女性看守在这里工作,这些人当中只有极少一部分曾在西德受审,接受实质处罚的只有17人,余下的7000多人从来没有被送上过法庭。(2)涉案人数太多导致奥斯维辛首批审判检察官挑选被告时就面临巨大困难,他们只能根据这些人在集中营里的角色和分工尽可能选出能展现行凶者残忍的人选。其余大部分参与者都不可能被审判。(3)即使被挑选出来的被告几乎都宣称自己是没有个人能动性的傀儡,不需要对属于遵从命令的行为负责,因为如果他们不服从命令,他们自己就会招致可怕的后果——难道不对吗?按照现代人权理论,每个人都有在极端环境下自我保存的天赋人权。

凡此种种局面,折射出一个深刻的悖论——依据人类迄今为止创设出来的刑法机制,实际上根本无力惩罚系统性的、集体性的、由一个国家或政权为其后盾的国家恐怖主义行为。这是一个会让人心塞、绝望的结论吗?

重思雅斯贝尔斯理论

费舍尔在《纳粹德国》一书中援引一位历史学家的话,问道:世界不再因为纳粹的罪行来谴责德国人的日子到了吗?费舍尔认为这个问题潜存着两个假设:一是,这是世界人民而不是德国人民的任务;二是德国人民没有能力也没有资格为自己说话。

德国人有没有能力、有没有资格为自己说几句话呢?——这还真是一个复杂和敏感的话题,德国著名哲学家和思想家雅斯贝尔斯1947年提出的罪责理论被广为援引。费舍尔也认为他的罪责分类论被认为是迄今为止最能有效帮助德国人走出纳粹主义道德荒原的指南针。

简单而言,雅斯贝尔斯划分了四种罪行,即刑事罪、政治罪、道德罪和形而上学罪。刑事罪,涉及任何在明确的法律下犯罪的人,由法院负责裁决;政治罪指所有的公民容忍了以国家的名义所犯下的罪行。道德罪,具有严重侵害性的个人意识或者对不道德、导致特殊错误的选择与参与。形而上学罪,指侵害普遍道德秩序和使人类成为人类的基本道德关系的罪行。雅斯贝尔斯承认,纳粹治下的德国在法律、政治、道德和形而上学的意义上都是有罪的,但是,他否认所有的德国人集体地犯有纳粹分子犯下的罪行,对于罪行来说,只能惩罚个人;整个国家不能被控有罪,罪犯一直是一个个人。

雅思贝尔斯的罪责分型理论是否合理,当然见仁见智。如果仅从本文所讲的刑法根本无力惩罚纳粹式国家恐怖主义那种系统性暴力行为这一困境出发,那么,雅斯贝尔斯的“整个国家不能被控有罪”之论,也就算不上偏袒他的祖国了,毋宁说,这是人类社会的一项根本悖论。

作者/黎敏

编辑/李永博 宫照华

校对/薛京宁

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏