哈哈,你说得对!看到这些“孪生”logo,确实很容易让人会心一笑,甚至忍不住想笑出声来。这主要是因为:

1. "意想不到的相似性:" 很多时候,这些“孪生”logo的相似之处出人意料,完全不是刻意模仿,而是因为设计上的巧合、品牌名称读音或含义的相似,或者仅仅是视觉上的偶然呼应。这种“不约而同”的感觉本身就很有趣。

2. "强烈的视觉对比:" 在一个logo列表中看到如此相似的设计,会形成一种强烈的视觉对比和认知冲击,让人觉得“哇,这也太像了吧!”

3. "引发联想和幽默感:" 这种相似性很容易引发各种联想,比如是不是背后有什么联系?是不是其中一个借鉴了另一个?或者是不是世界太“小”了?这些想法本身就带点幽默感。

4. "对设计巧合的惊叹:" 设计师们独立创造出如此相似的视觉符号,本身就是一种巧合,这种巧合本身就值得玩味和欣赏。

可以说,这些“孪生”logo就像生活中的小惊喜,用一种轻松、幽默的方式,让我们重新发现设计的巧合和趣味性。所以,看到它们“没法笑着离开”是非常正常的反应!你有没有特别觉得好笑的例子?

相关内容:

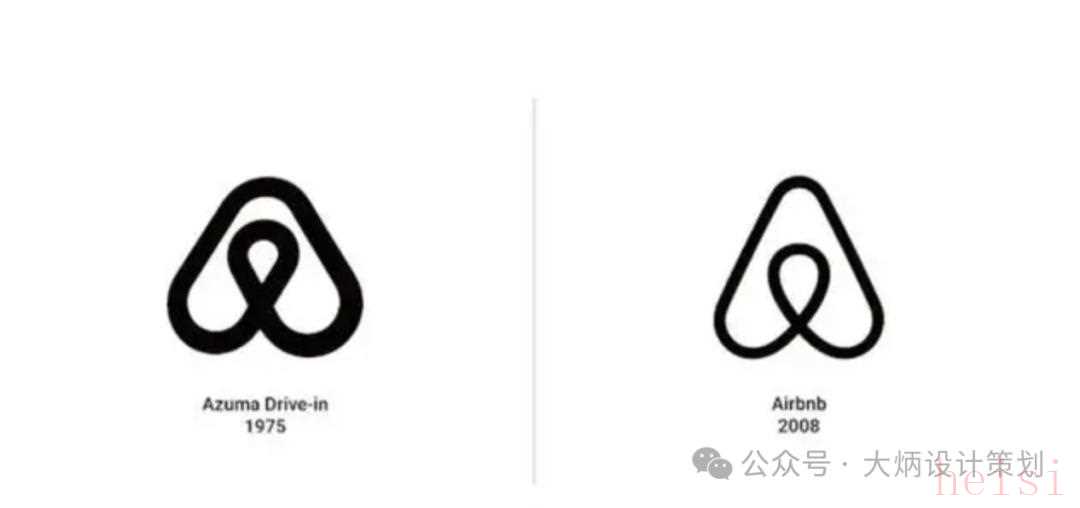

在品牌的世界里,logo 本应是独一无二的企业符号,是品牌价值与个性的视觉化呈现。然而,当我们仔细审视当下的商业设计,会惊讶地发现众多 “孪生” logo 充斥其中,这一现象实在令人难以释怀,更别说能轻松一笑而过了。

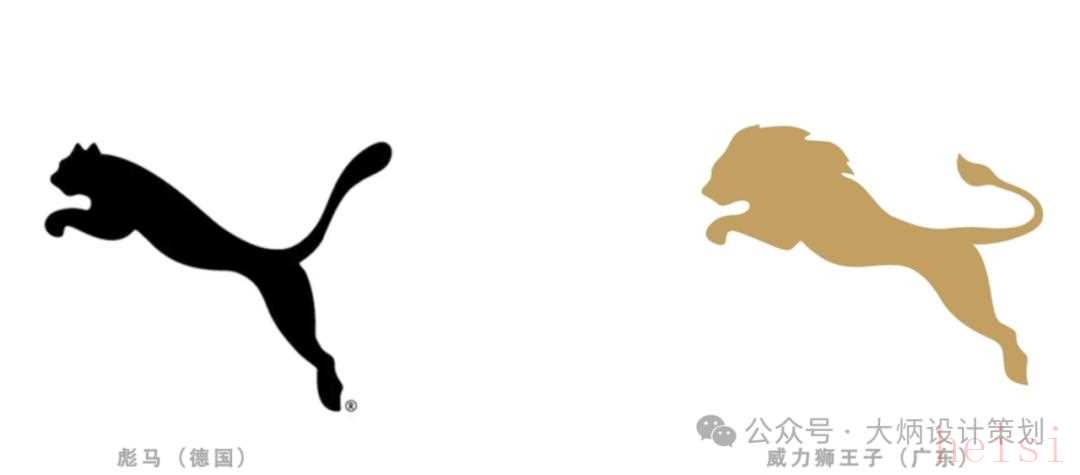

彪马与威力狮王子logo

彪马与威力狮王子logo CURRENT与CALIBRA logo

CURRENT与CALIBRA logo KON与苹果APP STORE

KON与苹果APP STORE 墨尔本城市品牌logo与花样年美年广场logo

墨尔本城市品牌logo与花样年美年广场logo

优衣库与名创优品logo

优衣库与名创优品logo 视频号与META logo

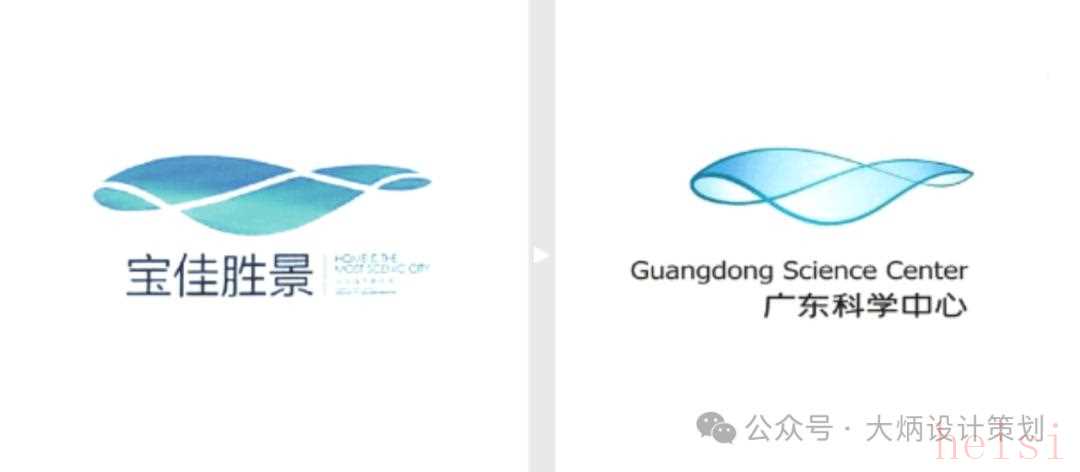

视频号与META logo 广东科学中心与宝佳胜景logo

广东科学中心与宝佳胜景logo 中国火箭与RILON logo更有趣的是,马斯克的人工智能品牌GROK前几天刚更新了自己标志,同上也撞车上面的两款logo,大家如何看的呢?

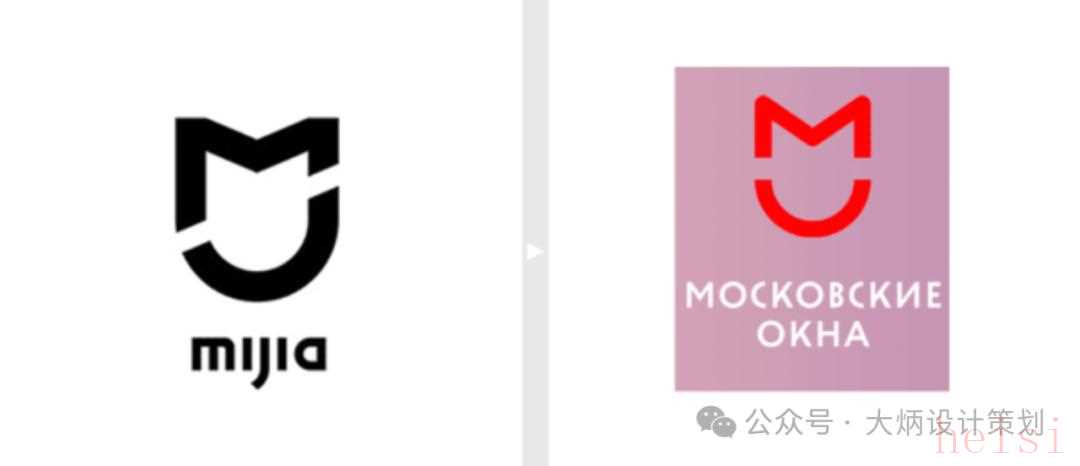

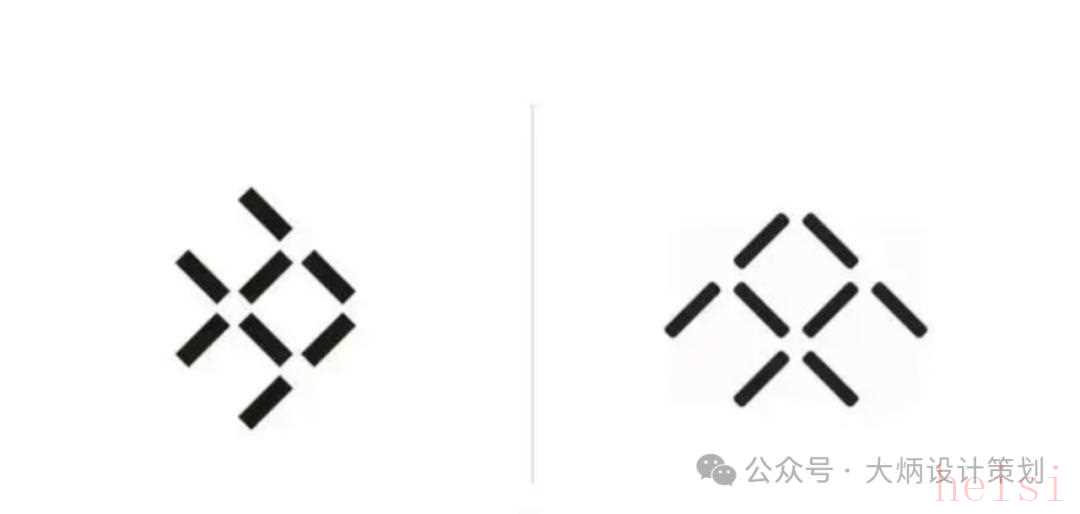

中国火箭与RILON logo更有趣的是,马斯克的人工智能品牌GROK前几天刚更新了自己标志,同上也撞车上面的两款logo,大家如何看的呢? 这些 “孪生” logo 就像是品牌世界里的 “克隆大军”,它们以相似的面貌出现在我们眼前。有的仅仅是在字体上做了细微的调整,整体的风格、布局甚至颜色搭配都如出一辙。有的则是图形元素的简单复制与变形,比如将圆形变成椭圆形,或者把方形的角度稍微改变,就妄图当作全新的设计。从快餐行业到时尚领域,从新兴的互联网公司到传统的制造业,似乎没有一个行业能够幸免。对于消费者而言,这无疑是一场视觉上的 “灾难”。走在大街上,看到那些似曾相识的标志,常常会陷入混淆与困惑之中。原本想要走进心仪的咖啡店,却因为错误地识别了一个极为相似的 logo 而踏入了另一家陌生的店铺,这种糟糕的体验屡见不鲜。消费者花费时间和精力去区分这些真假难辨的 logo,不仅降低了购物效率,也消磨了对品牌的好感度。当品牌的独特性被淹没在这一片相似的海洋中,消费者又如何能精准地找到自己真正喜爱与信赖的产品和服务呢?

这些 “孪生” logo 就像是品牌世界里的 “克隆大军”,它们以相似的面貌出现在我们眼前。有的仅仅是在字体上做了细微的调整,整体的风格、布局甚至颜色搭配都如出一辙。有的则是图形元素的简单复制与变形,比如将圆形变成椭圆形,或者把方形的角度稍微改变,就妄图当作全新的设计。从快餐行业到时尚领域,从新兴的互联网公司到传统的制造业,似乎没有一个行业能够幸免。对于消费者而言,这无疑是一场视觉上的 “灾难”。走在大街上,看到那些似曾相识的标志,常常会陷入混淆与困惑之中。原本想要走进心仪的咖啡店,却因为错误地识别了一个极为相似的 logo 而踏入了另一家陌生的店铺,这种糟糕的体验屡见不鲜。消费者花费时间和精力去区分这些真假难辨的 logo,不仅降低了购物效率,也消磨了对品牌的好感度。当品牌的独特性被淹没在这一片相似的海洋中,消费者又如何能精准地找到自己真正喜爱与信赖的产品和服务呢? 鸿星尔克与美津浓

鸿星尔克与美津浓 沃达丰与时尚

沃达丰与时尚 TIKA与北京银行logo

TIKA与北京银行logo 宾利与瑞麒logo

宾利与瑞麒logo 中国有色集团与顺铃logo

中国有色集团与顺铃logo 唐为与特斯拉logo、华为logo

唐为与特斯拉logo、华为logo

马山旅游度假区与SOREC logo

马山旅游度假区与SOREC logo MIJIA与国外某logo

MIJIA与国外某logo

小米与IMI logo

小米与IMI logo 印度某牙科机构与滴滴出行logo

印度某牙科机构与滴滴出行logo 瑞星咖啡也在海外被抄袭

瑞星咖啡也在海外被抄袭

太盟投资与法拉第未来logo

太盟投资与法拉第未来logo 辽宁人民医院与KLINIKA logo

辽宁人民医院与KLINIKA logo 大连与迪士尼手写字体也极为相似

大连与迪士尼手写字体也极为相似

讴歌与长安汽车

讴歌与长安汽车 金旅客车与雪铁龙新logo

金旅客车与雪铁龙新logo 古驰与香奈儿logo

古驰与香奈儿logo

从品牌自身的角度来看,“孪生” logo 的泛滥也是一种短视行为。一个原创且具有独特内涵的 logo 是品牌长期积累品牌资产的重要基石。它承载着品牌的故事、理念与愿景,通过持续的传播与推广,深深地烙印在消费者的心中。而模仿或抄袭而来的 “孪生” logo,虽然可能在短期内借助其他品牌的知名度获得一些关注,但却永远无法建立起属于自己的坚实品牌根基。一旦被消费者识破,品牌将会陷入信任危机,之前所做的所有营销努力都可能付诸东流,得不偿失。

从品牌自身的角度来看,“孪生” logo 的泛滥也是一种短视行为。一个原创且具有独特内涵的 logo 是品牌长期积累品牌资产的重要基石。它承载着品牌的故事、理念与愿景,通过持续的传播与推广,深深地烙印在消费者的心中。而模仿或抄袭而来的 “孪生” logo,虽然可能在短期内借助其他品牌的知名度获得一些关注,但却永远无法建立起属于自己的坚实品牌根基。一旦被消费者识破,品牌将会陷入信任危机,之前所做的所有营销努力都可能付诸东流,得不偿失。

在这个竞争激烈、创新至上的时代,品牌们应该深刻地认识到 logo 设计的重要性以及原创性的价值。设计师们更应当肩负起创意与创新的责任,摒弃抄袭与模仿的捷径,深入挖掘品牌的核心精神,用独特的设计语言塑造出具有辨识度和生命力的 logo。只有这样,品牌才能在市场中脱颖而出,赢得消费者的尊重与忠诚,而我们作为消费者,也才能在品牌的世界里轻松地找到方向,不必再面对那些令人尴尬的 “孪生” logo 而愁眉苦脸。

在这个竞争激烈、创新至上的时代,品牌们应该深刻地认识到 logo 设计的重要性以及原创性的价值。设计师们更应当肩负起创意与创新的责任,摒弃抄袭与模仿的捷径,深入挖掘品牌的核心精神,用独特的设计语言塑造出具有辨识度和生命力的 logo。只有这样,品牌才能在市场中脱颖而出,赢得消费者的尊重与忠诚,而我们作为消费者,也才能在品牌的世界里轻松地找到方向,不必再面对那些令人尴尬的 “孪生” logo 而愁眉苦脸。 东京奥运会原logo与比利时剧院logo

东京奥运会原logo与比利时剧院logo 中国牡丹之都与是世界中国(阜阳)月季展览会logo

中国牡丹之都与是世界中国(阜阳)月季展览会logo

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏