这是一个关于浙江啤酒行业变迁的有趣观察,点出了“消失”与“坚守”的主题。我们可以从几个方面来解读这个现象:

"浙江啤酒业的辉煌与变迁"

1. "曾经的繁荣景象:"

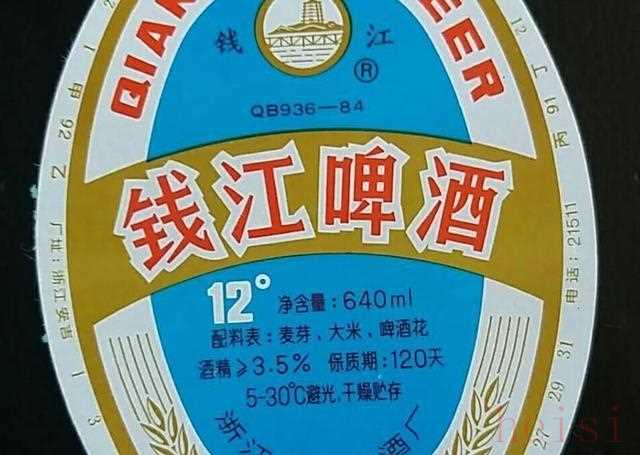

浙江省历来是中国啤酒消费的重要市场之一,拥有众多本土啤酒品牌。

在上世纪八九十年代乃至21世纪初,浙江涌现了“浙啤三雄”(或更多)的格局,如"三得利(浙江)啤酒有限公司"(旗下品牌如“三得利”、“绿力”)、"金星啤酒(浙江)有限公司"(旗下品牌如“金星”、“畅爽”)、"亚龙啤酒"、"乌毡帽啤酒"、"农垦啤酒"、"宁波啤酒"等等。

这个时期,众多浙江本土品牌凭借区域优势、灵活的经营策略和密集的渠道网络,在省内市场展开了激烈竞争,百花齐放,品牌数量众多。

2. "市场洗牌与品牌“消失”:"

"全国性品牌的冲击:" 随着青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒等全国性啤酒巨头的崛起,它们凭借强大的资金实力、品牌影响力和规模效应,逐步蚕食了地方市场份额,尤其在外阜市场表现强势。这些巨头也积极向浙江渗透,收购或自建工厂。

"区域竞争加剧:"

相关内容:

“一县一厂”的浙江啤酒,现在只剩千岛湖还在冒泡。

小时候拎个塑料壶去打散啤,老板用搪瓷缸舀出来,泡沫能漫到手腕。

如今超市货架上清一色绿瓶红标,想喝口带地名的啤酒,得翻山越岭去找。

千岛湖活下来,靠的不是情怀,是老天爷赏饭吃。

国家一级水体,矿化度2度,喝起来像山泉里掺了点麦芽。

巨头再有钱,也搬不走这片湖。

其他厂子怎么死的?

温州金狮当年在排档里横着走,结果生产线还是90年代的老古董。

百威一降价,它连瓶盖都换不起,直接躺平。

千岛湖聪明在没跟巨头拼量。

年产20万吨,听起来寒碜,但人家专供高端日料店,一瓶能卖雪花三瓶价。

利润高到让大厂眼红,却学不来。

北京北冰洋更绝。

停产十几年,靠玻璃瓶上的北极熊和胡同记忆杀回来。

现在711冰柜里,它旁边就是可乐,价格比可乐贵一倍,照样有人买单。

最近杭州冒出个“西湖小麦”,用龙井茶芽当辅料,瓶身印着南宋官窑纹样。

贵,但年轻人买账。

他们说喝的不是酒,是“杭州限定皮肤”。

说到底,地方品牌得记住三件事:

1. 手里得有真家伙,湖水、老配方、文化符号都算。

2. 别跟巨头比嗓门,比嗓门一定输。

3. 把价格做高,反而有人觉得“这才像话”。

那些消失的啤酒厂,现在成了驾校、仓库,偶尔墙上还留着褪色的“鲜啤”字样。

路过时总想,要是当年肯花点钱换设备,现在会不会也能在直播间里讲“匠心”?

下次去千岛湖,别只顾坐船。

找家小馆子点瓶原浆,泡沫挂杯的样子,和二十年前塑料壶里溢出来的那层,一模一样。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏