网络暴力(网暴)指向“飞鱼服”这一事件,确实引发了广泛的关注和讨论。关于“本质是污名化中华文化和价值观”以及“居然还赢了”的说法,我们可以从几个层面来理解:

1. "事件背景":“飞鱼服”通常指代明朝的一种官员服饰。围绕它的讨论,有时涉及历史知识、文化自豪感,但也常常被一些声音引申或曲解,用来攻击或嘲讽特定的群体(例如,被一些人认为是“媚日”或“文化不自信”的表现)。

2. "污名化的指控":

"可能的角度":批评者可能认为,对“飞鱼服”的过度讨论或某种形式的呈现,脱离了其历史语境,被简化或工具化,用来服务于某种特定的政治或文化议程,从而显得“不伦不类”或“崇洋媚外”,进而被认为是对本土文化的污名化。

"另一种角度":也有观点认为,攻击“飞鱼服”本身,可能是一种对历史细节的过度解读,或者是对不同文化表达方式的不理解甚至偏见,这反过来可能被视为一种文化上的狭隘或攻击性。

3. "“赢了”的含义":

"网络舆论的理解":在中文互联网的语境下,“赢”在网络讨论中常常指的是在舆论战中占据了上风,或者说观点得到了更多人的认同或

相关内容:

飞鱼服、锦衣卫,00后大学生和一堆“舆论风暴”

热闹的事情常有,这回是在洛阳。想象一下:一群00后大学生,穿得清清爽爽,披着飞鱼服,在高铁站门口举着大大的“接公主”牌子,说是要给洛阳的文旅添点彩。这年头,年轻人喜欢点复古、玩点新鲜,谁还没个爱好。可现场一亮相,事情就不对劲了:微博大V、媒体平台、还有历史教授,争先恐后地批评,有的看上去比被人偷了自行车还气。说什么“给锦衣卫洗白”“尴尬不尴尬”,话里话外,仿佛这些孩子犯了天大的错事。

其实这种场面,看多了也麻木。但这次闹出的动静,倒让人忍不住琢磨:飞鱼服,不就是明朝衣服的一种吗?怎么一穿就成了特务的代言人?而这些社交媒体上的气急败坏,倒像洛阳的风,春天一刮,黄沙满城跑,不知要吹到哪里去。

说回飞鱼服。你要问,它是不是锦衣卫的“官服”?答案八成让不少人失望。明朝时候,飞鱼服其实是华丽的宫廷袍服,讲究个气派,但不独属于锦衣卫。文有蟒袍,武有飞鱼服,就是这么个分法。锦衣卫当然有人穿,但武将、大太监,乃至被赏识的大臣,也都能披一件。有些年,皇帝高兴,逢年过节就给人赏赐,后来几乎成了“爆款”,满街跑。真要把穿飞鱼服等于“饰演特务”,用今天的话,就是网络断章取义的大礼包。

那么,为啥这些话题就蹦到锦衣卫头上了?说到底,影视剧的锅也背了一半。剧里锦衣卫不是刽子手就是密探,杀人不眨眼,其实这只取了明末最乱的时候。现实里,明朝锦衣卫最初可不是光干阴暗勾当的,做情报、平定叛乱、参政议事,甚至后来沦为一个对功臣重臣的变相赏赐——“你是自己人,赏你个锦衣卫指挥使干干”,大把大把的名号,花落谁家都不希罕。

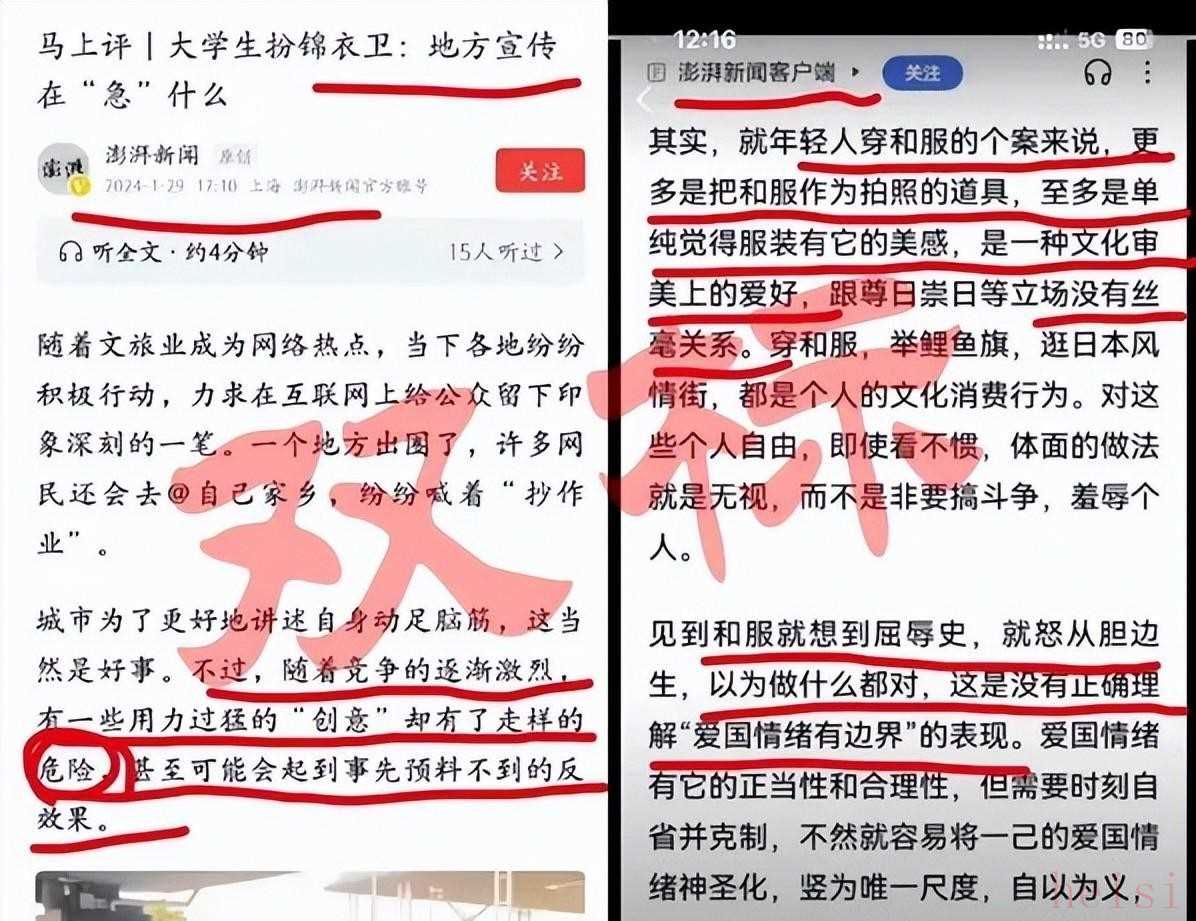

再说这些个喷子,媒体教授什么的。要是真不懂历史,倒也罢了。可说起锦衣卫,却头头是道,转头一看别的古装戏,穿八旗服滑冰表演的,拍马叫好,说是文化自信。更别说有的在别的平台,不仅对穿和服的姑娘毫无意见,还说“穿和服没啥大不了,是文化多样性啊”。这边穿飞鱼服给洛阳拉拉游客,就一口一个“丑化历史、洗白特务”,难道这世界的逻辑只有拧巴这一种吗?

有时候,我会瞎琢磨,这帮人究竟在较哪门子的劲?有一种说法,说他们是“反对一切带点自己影子的事”,你提岳飞,他们说你煽动仇恨;你提个霍去病,他们说你穷兵黩武,民族主义过头。历史上谁“沾点腥”,都被划上负号。连旗袍、龙袍、汉服,统统用上“有问题”的标签。可是,MCN机构搞商业营销、借爱国蹭热点,这帮人也不吱声;偏偏是大学生加点民俗氛围,他们就像约好了似的,一路上纲上线,打棍子。

更绝的是,那些文章一贯“高端”:先把学生说成历史小白,再甩锅地方政府,说是“地方宣传太急”,最后还一副忧国忧民的样子。可是昨天还推和服“美学消费”,今天就骂飞鱼服有洗白嫌疑。这是不是“精神分裂”?其实想想,也不至于。他们只是有意识地把文化分野画得越来越远——咱们的传统沾不得,一踩就恶魔化;洋人的,哪怕打着侵略符号,也能洗成生活美学。

这逻辑吧,细想下去挺荒唐。按照这种标准,我们是不是以后只准穿白T恤,最好百无一用为书生,历史上能提的就剩王小波梁晓声?武将、虎臣、皇帝、民族英雄,书里一概消失;连电视剧都别拍了,更别说什么怀旧穿越综艺,清宫戏、汉服妆、民国旗袍、傣族鼓舞,一律封杀。

荒唐归荒唐,可现实里有时候还真就让这些带节奏的媒体和大V得了逞。被痛批、被群嘲的,往往是没有话语权的年轻人。可奇怪也就在这里,飞鱼服热起来,真不是谁组织的“洗白行动”。不光是洛阳,杭州、南京、长沙,甚至美国、欧洲的汉服圈子也跟着玩。年轻人追汉服,是觉得好玩、美观,有点仪式感,顺手还能带带城市旅游,这不是双赢的事吗?

至于飞鱼服和锦衣卫,大部分孩子哪知道那么多门道。谁会真把自己当特务?还不是看着花哨、新鲜,好看呗。非要攀咬成“洗地洗脑”,拉这么大仇恨,有点像双标惯犯遇上了发酵的热点,不踩白不踩。

有时候想想,历史不就应当留点弹性吗?真要全都“过于敏感”,“过于尊重”,恐怕我们就连过节穿唐装都得提心吊胆。再这样下去,年轻人觉得传统没乐趣、不敢碰、懒得玩,最后只会留下一地鸡毛。反倒是美国、欧洲那些历史爱好者抢着穿“古中国服饰”,把飞鱼服穿成了全球爆款,轮到我们自己嫌弃自己。

这世界,谁能说得清楚?但至少,喜欢飞鱼服的小姑娘小伙们不会因为论坛上几句阴阳怪气,就突然觉得自己“恶魔化”了。人家照样拍照打卡,社交平台还不是热闹得很。

最后,真想问一句:那些对飞鱼服锱铢必较的人,是真的心疼历史,还是只在意流量、版面、立场?历史里,有比锦衣卫更黑暗的,还有比飞鱼服更光鲜的;但我们的青春和生活,不能总让这些“帽子工厂”给按得死死的。人间的花衣服,总得有人敢穿。是不是?

至于争议,到头来都是一阵风。吹过了,洛阳还是那座隋唐老城,火车站门口,也总会有几张笑脸穿着飞鱼服,嘻嘻哈哈接下一个“公主”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏