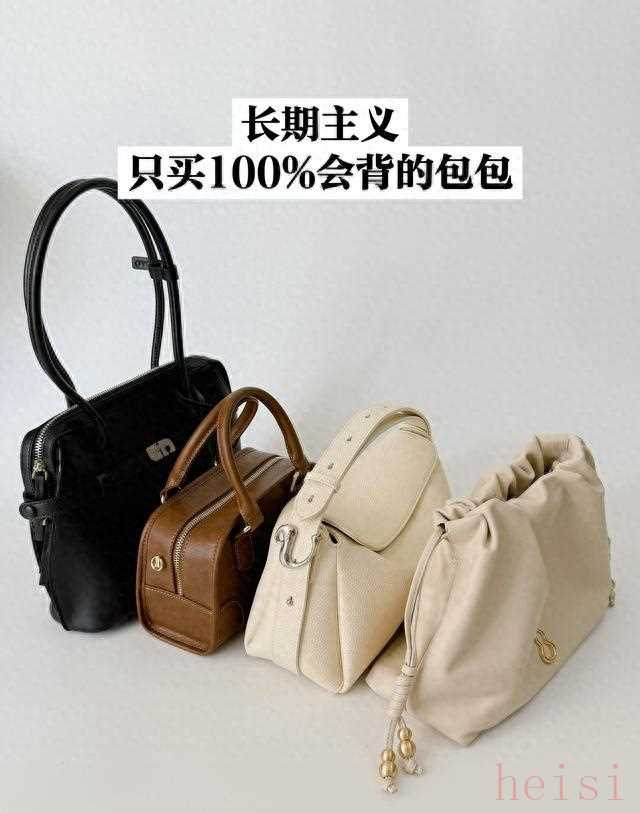

这个想法非常有意思,也代表了一种对“长期主义”在消费领域的深刻理解。只买100%会背的包包,并且每一只都符合百搭、好看、好用这三个标准,这听起来像是一种非常理想化但也极其高效的包包选择策略。

我们可以从几个方面来看这个想法:

1. "“长期主义”的体现:"

"减少决策疲劳:" 不再需要不断研究和比较,决策简化为“是否是100%会背的”。

"减少冲动消费:" 购买前会进行严格的自我审视和筛选,避免了为了“可能喜欢”或“一时兴起”而购买。

"追求经典与耐穿:" 会背的、百搭的、好用的包包通常更符合经典设计,不易过时,也更能经受住日常使用的考验,从而减少更换频率,符合长期主义减少浪费的理念。

"价值投资:" 精心挑选的包包往往品质更好,更能保值,甚至可能成为传家宝,是一种情感和物质的双重投资。

2. "“100%会背”的挑战与实践:"

"极度自信与自我认知:" 这需要非常清晰的自我认知和对个人风格的把握。知道自己适合什么、什么场合穿得出去、什么风格能驾驭。

"严格的筛选标准:" 这意味着购买决策会非常谨慎。可能需要花费

相关内容:

“那只包”到底长什么样?

有人翻遍小红书,最后拎回家一只只能供起来的羊皮小废包;有人随手在折扣店拎走一只帆布托特,一背就是七年,从地铁到菜市场,连雨水都把它洗出了包浆。

差别不在预算,在于有没有把“用不腻”三个字刻进DNA。

先说材质。

牛皮、油蜡皮、马鞍皮,听着像老派三件套,其实抗造得很。

指甲划过、钥匙蹭到,最多留一道浅浅的印子,抹点护手霜就淡了。

帆布和尼龙像老朋友的T恤,越洗越软,下雨天也不矫情,甩甩水继续赶路。

漆皮、羊皮、麂皮?

好看是真好看,娇贵也是真娇贵,除非家里有保姆跟在后面擦,否则别指望它们陪你挤早高峰。

颜色别玩心跳。

黑、白、驼、棕,像白开水,天天喝也不腻。

衣柜里那些花里胡哨的卫衣、碎花裙、西装外套,最后都会自动往它们身上靠。

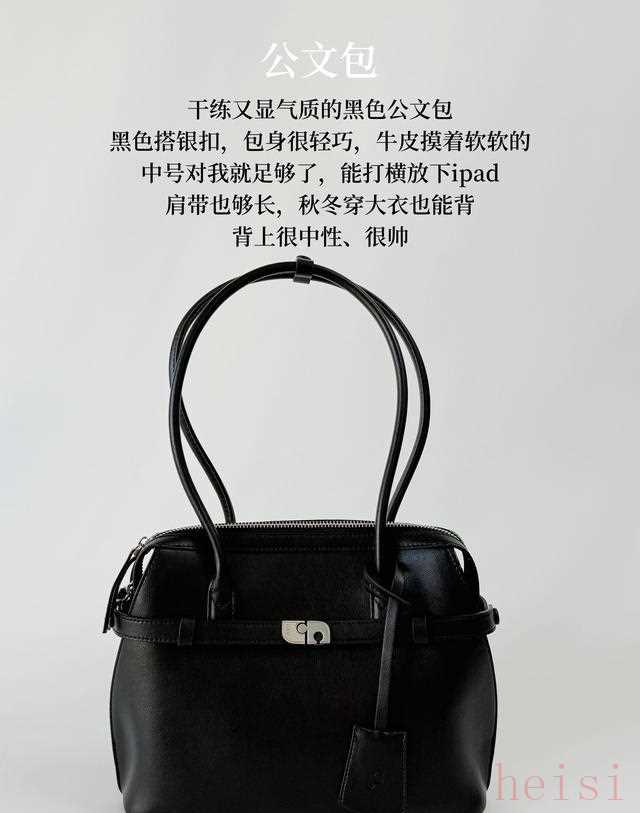

经典款同理:托特包能吞电脑,公文包能装体面,斜挎包解放双手,设计越简单,越难被淘汰。

场景决定尺寸。

通勤包得像靠谱同事,电脑、文件、雨伞、保温杯,一个都不能少,背带还得够宽,不然肩膀第二天准罢工。

育儿包得是哆啦A梦的口袋,湿巾、奶瓶、备用裤子全塞进去,拉链顺滑到单手能操作,否则娃一哭,包还卡着,场面瞬间失控。

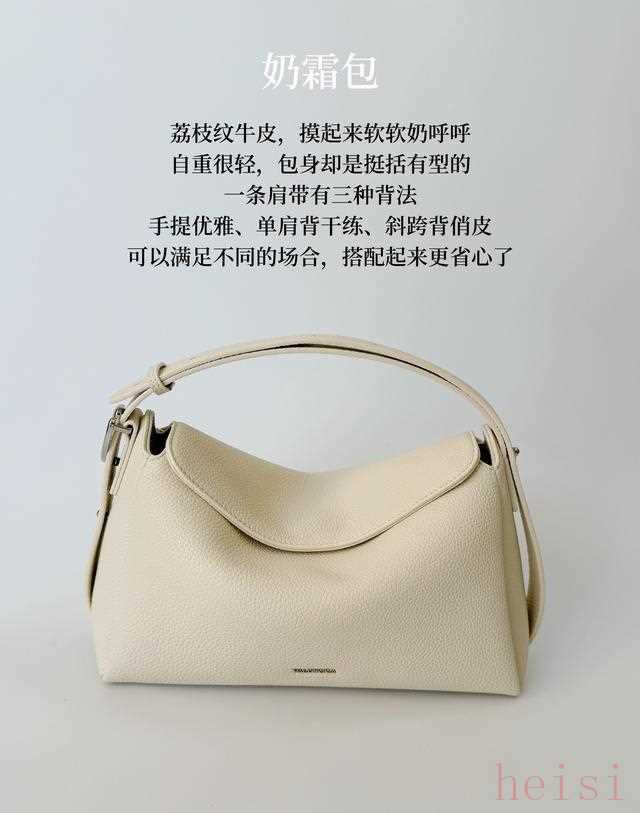

日常溜达的小包,容量刚好塞下手机、口红、钥匙,链条一收,能斜挎也能拎,顺手得像长在身上的器官。

品牌不是护身符。

Coach、Kate Spade、MichaelKors确实稳,五金不掉链子,走线密到强迫症都挑不出毛病。

但RebeccaMinkoff、Kara这些小众牌子,偶尔也能蹦出惊喜:设计跳脱,价格友好,撞包概率低,适合想偷偷张扬又不想太出格的人。

下单前,把包放在生活场景里预演一遍:明天穿卫衣它能搭吗?

三年后它会不会因为一条裂缝被塞在柜子里吃灰?

如果答案都是“能”“不会”,那就结账。

毕竟,一只真正“用不腻”的包,不是让你供着它,而是它默默陪你把日子过成自己的形状。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏