这个说法有点夸张,但确实点出了一个现象:很多曾经非常流行的香烟品牌,因为各种原因(如健康意识提高、禁烟政策、市场竞争、品牌被收购或停产等)已经淡出甚至消失了。

我们通常说的“上世纪著名五大香烟品牌”(这个排名可能因地区和时代略有不同,但以下是一些常见的代表)可以大致理解为:

1. "万宝路 (Marlboro)" - 来自美国菲利普·莫里斯公司 (PM)

2. "骆驼 (Camel)" - 来自美国雷诺兹烟草公司 (RJR)

3. "健牌 (Kent)" - 来自美国雷诺兹烟草公司 (RJR)

4. " Lucky Strike (幸运星)" - 来自美国菲利普·莫里斯公司 (PM)

5. "好彩 (Chesterfield)" - 来自英美烟草公司 (BAT)

"现在的情况是:"

"仍然非常流行且容易购买的主要是:"

"万宝路 (Marlboro)"

"骆驼 (Camel)"

"仍然存在,但市场份额和知名度已大大降低,或者购买难度增加的:"

"健牌 (Kent)":虽然仍在生产销售,但品牌影响力远不如从前。

"Lucky Strike (幸运星)":在美国市场已基本被PM旗下的万宝路等品牌取代,近年还

相关内容:

老刀牌、大前门和那些消失的烟标

谁能想到,一包烟,也能看出时代的脾气?你小时候家里有没有那种老烟盒,藏在抽屉深处,偶尔能被爸妈拿出来弹弹灰、叹口气。我们今天说的,就是这些“口袋里的时代记忆”。说它平凡,其实也不平凡,每一包破旧的包装、消失的广告背后,都是一场和风云变幻拼命捱过来的故事。

先从“老刀牌”说起。这个名字听着就带点江湖气,你要是看过那张烟盒上的画,保准会多看两眼——一个海盗,横刀侧立,仿佛下一秒就能一声号令扬帆起航。脑子稍微一转,有点像今天网红产品的“故事包装”,但在1891年的中国,谁见过这种带着杀气和异域传奇的东西?

那时候中国的街市刚被洋货搅得热闹起来,什么洋油、洋货、洋布,统统都在市场上刷脸。可烟草,尤其像老刀牌这种带着明显“外来腔调”又够新鲜的玩意儿,尤其受都市的新潮人热捧。老刀牌的烟盒,色调亮骚,那个持刀的海盗压根不像卖烟的,却偏偏格外唬人,引得不少人掏腰包就是图个与众不同。

你要真去问那些年头刚尝到“洋烟”味道的年轻人,图什么?估计除了嘴上说“尝鲜”,心底还藏着点小骄傲——吃穿用度赶上了洋人,这说明自己“洋气”了,家里也有点底气了。老刀牌的广告,哪怕过了一百年,再拿老照片出来看,都浓墨重彩地占了都市一角。你说,多少铺面老板,图点热闹贴个大招贴,心里和顾客都觉得沾了点洋场风流。

但凡事都有个头。等新中国成立,往日的好景很快翻了面。外资公司到了1952年,眼看着自己辛辛苦苦做出来的品牌被统一收归国营。老刀牌的结局,其实有点“识时务”的隐痛。上海烟草公司把它收走,不光是“换个老板”,连那位海盗都下了岗。或许有人还惋惜,更多人懂:那个刀光剑影又夹着殖民气息的烟标,跟红旗飘飘的新国家,格格不入了。

一夜间,“老刀牌”翻篇成“劳动牌”。名字换了,气质也变了:原来是海上探险的梦想,现在是咱老百姓勤勤恳恳干事业。你要替那些老吸烟户想想,或许有人怀念那份潇洒,但历史,本就不是为个人情绪让路的。而品牌的命,终归还是得随民族命运摇摆。

再说说“大前门”。你听这名字,味道全是北京的胡同口。它的出处,原本就是有名的正阳门。民国时的中国人,特别好讲个“门第”,香烟取名也讲点“气场”。1916年刚出来叫“前门”,到二十年代嫌气势不够硬,干脆加个“大”,让品牌也带点城门的雄壮。

不少老人回忆,那阵子的大前门烟盒,是一整个北京的气息。那个城楼印得细致,线条分明,每一盒都是古都风韵在手。想象一下,市井小民一边吞云吐雾,一边聊着国事家长里短——窗外正阳门伫立,风尘和故事穿过城墙缝隙。谁说烟民不浪漫?起码那时候,抽大前门是带着点情感在身上的。

1950年代以后,大前门的命运同样不再属于“私人企业”。上海、天津、青岛三家国营厂子联手,专门把它守住。过去靠市场和广告抢生意,现在靠国家资源和生产效率通气。想必那一代烟厂工人,对自己的工作也挺自豪——不光因为出烟,还因为接过了这个牌子背后的城市记忆。

其实,大前门不是没变过。换包装、用新材料、环保印刷,样样来。可它老是念念不忘把箭楼印得清清楚楚——或许这是品牌自己也怕失根,硬要抓住点什么。市场上风口多了去了,但大前门靠着点“老面孔”,留在一辈又一辈北京人的回忆当中。

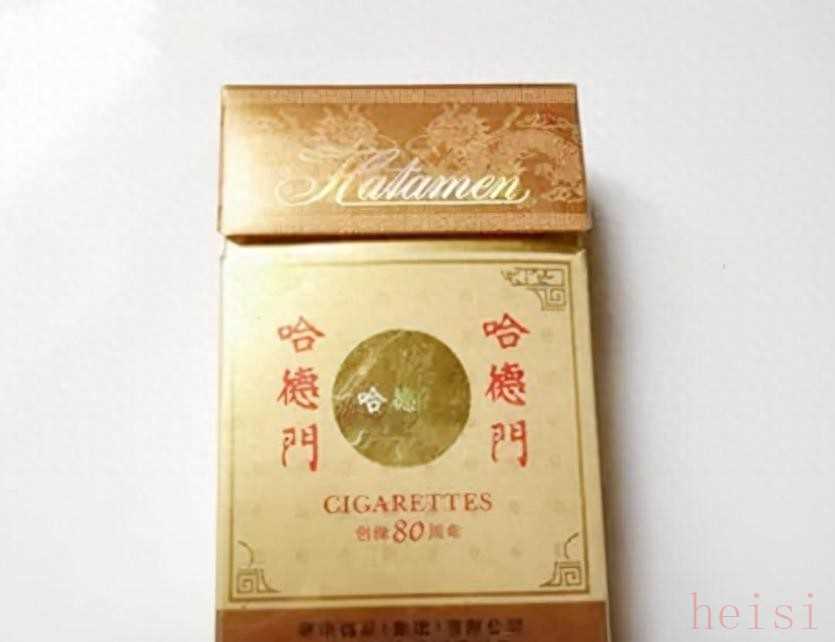

“哈德门”算是另一路数。1923年在青岛起家,多少带着点民国的生意经和文化趣味。厂家琢磨透了:“既然‘前门’‘大前门’都成名了,咱也凑个热闹,取个北京城的门,崇文门。”结果名字一打出来,哈德门在民国广告里立马有了领头羊的意思。

包装设计不上繁复——城门一个,意象直接,八面玲珑。那个年代的广告手法,倒很会玩:给你简单明了的图案,却留出无限想象。其实,这烟要出的还是那个“北京老范儿”,不少人买账。

可惜新中国时代一到,国有化政策一出,哈德门也跟着进了冷宫。几乎三十年没了声音。有心人说,直到1992年,哈德门在青岛烟厂的一通操作下,才算是“焕新归来”。说归来,其实更像是时代的又一次轮回——老城门依旧印在包装上,只是用色风格都变得洋气许多,电视广告、户外牌子,哈德门这下子真跟上了新市场的脚步。

之间的十年风头真不小,市场一片叫好。这就应了那句老话:好牌子,永远下不去牌桌。只是你要深究,那种从民国延续下来的老味儿,还剩几分,谁也说不清楚。

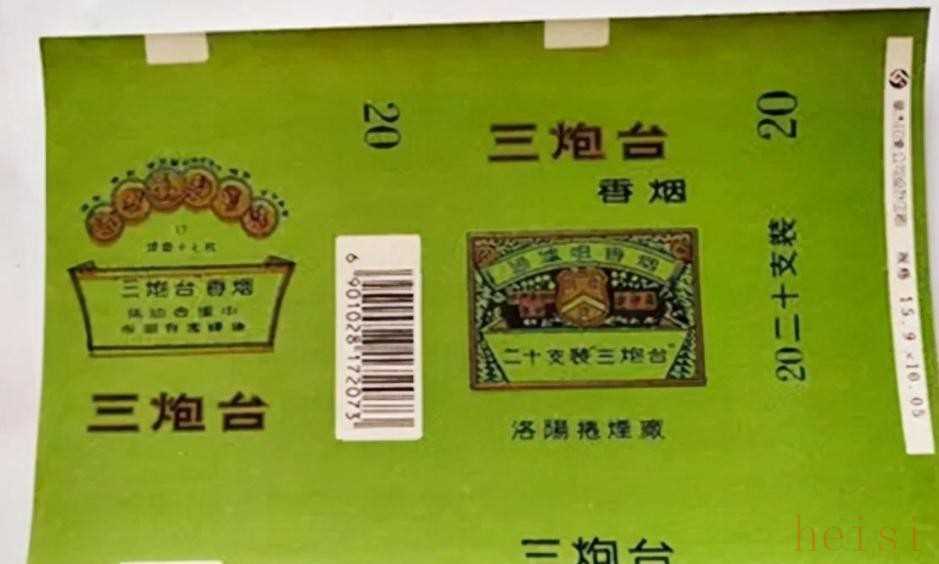

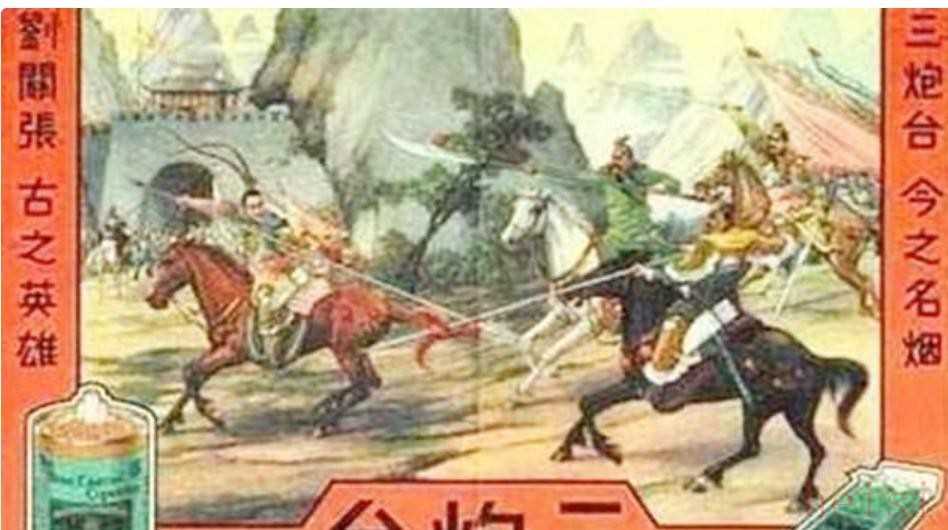

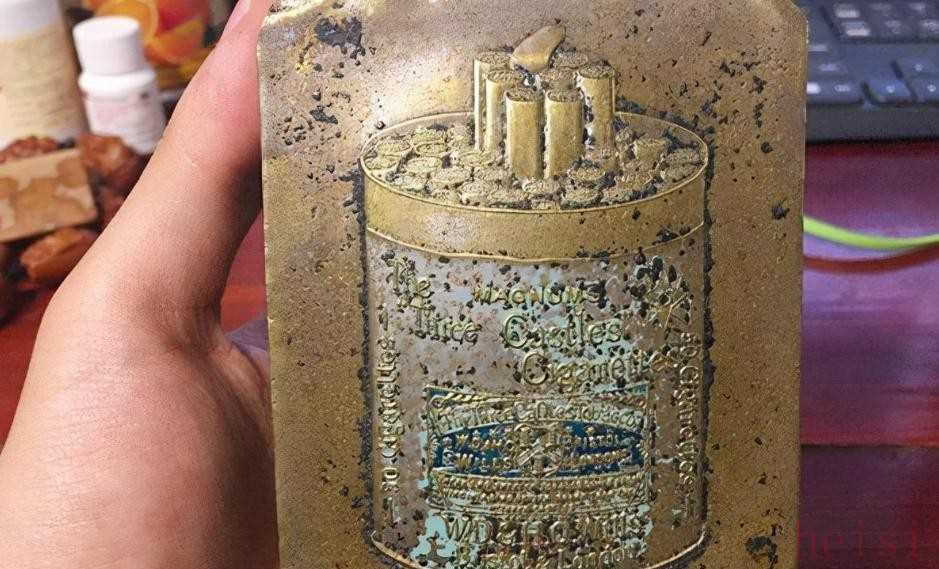

说到这儿,不能漏了“三炮台”。这个烟名现在一听,总有点奇怪。但在当年,三炮台却很时髦——Triple Castles,听着跟“坚不可摧”似的。印在烟盒上的,是两个穿长袍的教养绅士,幽默中透着份得体。你说广告?那是真的会做:山水画也好,小景致也罢,全都装点得有点艺术品的味儿。

三炮台受欢迎不是没道理。谁都想在消费上“讲品味”,何况这烟盒印得比人家耐看。可是,1950年以后,管得更严,这种中西合璧、风格独特的小众烟标,渐渐就被新政策淘汰了。广告消失,生产也停下。一代烟标终归还是成了老物件。

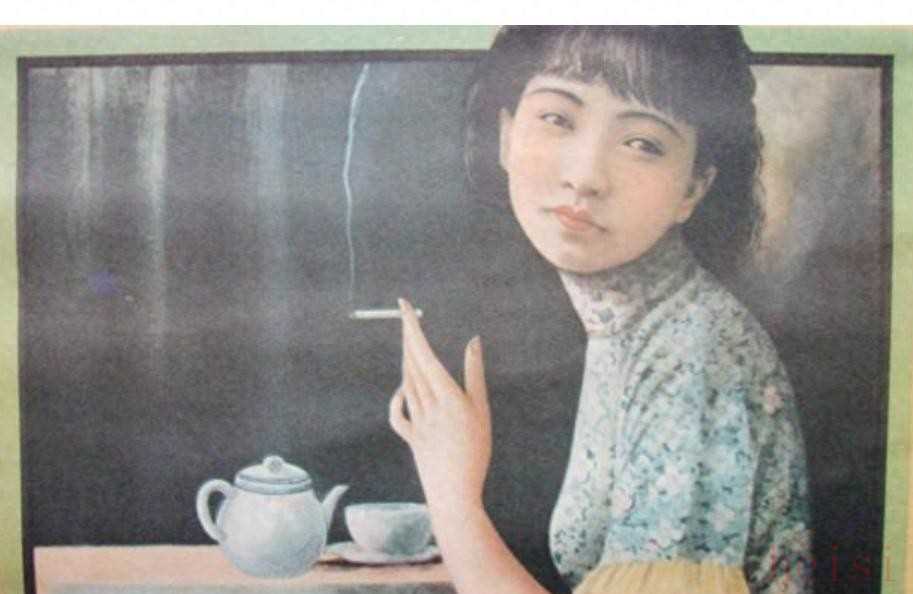

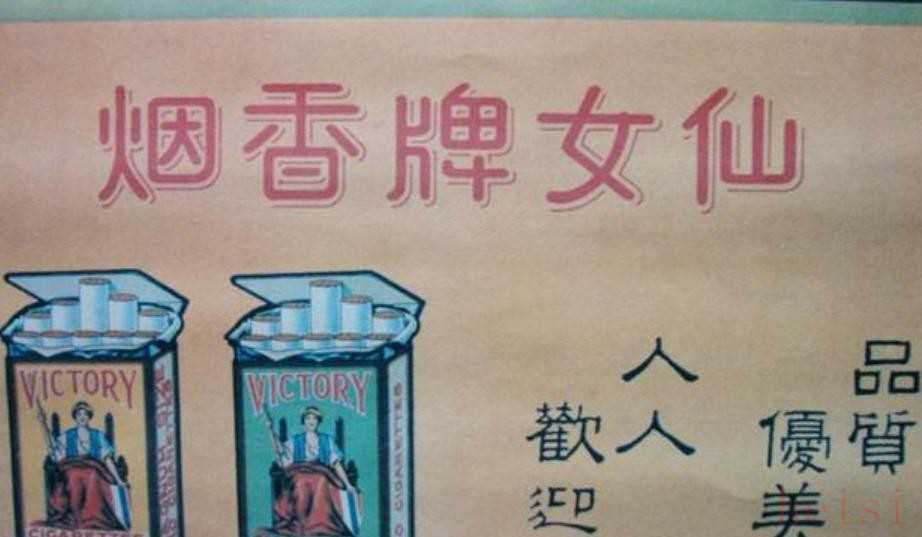

你再看看“仙女牌”,就更有趣了。当年的女人,谁不梦想穿旗袍、挽青丝,拿根香烟显得比男的还风光?仙女牌懂得拿女性做文章,广告里没一处不精致——时髦女郎、软色调、花样图案,就冲这颜值,谁都愿意买一包,像买首饰一样收藏。

那时候,仙女牌的广告不止出现在街边和画报里,还钻进了茶会、电影院、时装秀。买一包烟,不是买烟,是买一种时髦的自己。可惜好景不常在。社会变革,女人的“美”不再只是穿得好、笑得俏,而是手拿铁锹在一线干活。仙女牌再精致,也只能乖乖退场。广告慢慢淡出视野,烟盒成了老物件,落满灰尘。

烟盒就是这样,总得顺应潮流。记忆里的旧牌,或许早换了模样,或许彻底消失,但偶尔闻到一缕烟气,难免会问自己:我们记住的到底是那包烟,还是那个飞快变化的时代?

其实,说到底,这些消失或留存下来的烟标,不就是无数普通人生活、审美、梦想的一个投影?也许,有一天你见到一只老刀牌的烟盒,许是从你爷爷裤兜里翻出来的,也说不好——说不定那里面,藏着一整个旧时光和一些再也追不回的故事。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏