您提到的郭德纲与“福布斯”相关的内容,通常指的是他曾经两次登上《福布斯》杂志的“中国名人榜”(Forbes China Celebrity 100)。这两次上榜确实与两家不同的公司有关,其中一家公司后来确实已经注销。

具体来说:

1. "第一次上榜(2009年):与北京德云社相关"

2009年,《福布斯》中国发布了“2009中国名人榜”,郭德纲凭借其相声表演的火爆人气和商业上的成功,首次登上该榜单,排名第88位。

这时的郭德纲是北京德云社的核心人物,德云社是其主要的商业载体。虽然德云社早期可能并非严格意义上的公司注册实体(更像是合伙经营),但其商业运作和收入主要来源于此。因此,这次上榜可以理解为与德云社(作为其商业活动主体)相关。

2. "第二次上榜(2011年):与北京德云社文化传播有限公司相关"

2011年,《福布斯》中国再次发布“中国名人榜”,郭德纲位列第69位,排名有所上升。

这一年,郭德纲及其团队(包括于谦、曹星等)正式注册成立了“"北京德云社文化传播有限公司"”(Beijing Deguan She Culture Communication Co., Ltd.)。这家公司是德云社商业化运作的重要法律实体,负责

相关内容:

当郭德纲在2023年晒出“福布斯中国杰出匠人TOP100”证书时,评论区里一片沸腾;2025年他再获“福布斯中国当代艺术名家杰出贡献奖”,德云系自媒体更是连夜制作海报,恨不得把“国际认可”四个字刻进观众DNA里。可当网友扒出这两个奖项背后的合作公司——一家注册资本8万、社保缴纳人数为0,另一家颁奖后不到一年就注销——这场狂欢突然变得像一场荒诞剧。

福布斯的“榜单生意经”:从富豪榜到万物皆可榜

福布斯这本1917年诞生的美国商业杂志,最初靠富豪榜打响名号,后来逐渐扩展到体育、娱乐、科技等领域。但很少有人知道,它每年发布的“中国榜单”多达数十个,从“30岁以下精英”到“最佳雇主”,从“创新力企业”到“文化影响力人物”,几乎覆盖了所有能想到的领域。

这种“榜单工业化”的逻辑很简单:福布斯出品牌,合作方出钱出资源,双方按比例分成。就像《VOGUE》杂志给明星颁“年度时尚人物”要收广告费,福布斯的榜单也成了商业合作的载体。一位曾参与过榜单运营的业内人士透露:“有些榜单的入选标准就是‘给钱就上’,甚至明码标价——TOP100要交50万,TOP50要交80万。”

郭德纲的“福布斯双响炮”:一个注水,一个消失

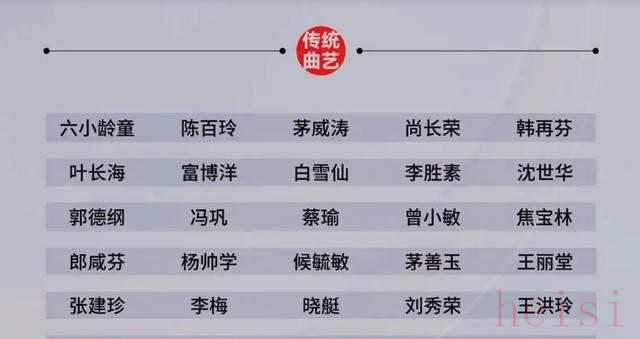

2023年的“杰出匠人榜”由华裔天下国际文化有限公司操盘。这家公司把茅威涛、李胜素、韩再芬和郭德纲统统归为“传统曲艺”,被网友调侃“戏曲名家集体降维打击”。颁奖典礼刚办完,华裔天下就在2024年11月1日注销了——连公司都活不过一年,奖项的保质期可想而知。

2025年的“当代艺术名家奖”更离谱。合作方哈尔滨黑马工艺品有限公司,注册资本8万,注册地址是民宅,社保缴纳人数为0。有网友戏称:“这公司规模还没德云社一个分社大,却能给郭德纲颁‘杰出贡献奖’,怕不是用Excel随机抽的?”

为什么真正的艺术家不买账?

对比郭德纲的“福布斯奖”,茅威涛、李胜素们连提都没提。原因很简单:权威奖项的含金量,靠的是行业认可,不是商业包装。

比如戏曲界的“梅花奖”,每两年一届,评委全是业内泰斗,评选标准严格到“唱错一个音都可能落选”;相声界的“牡丹奖”,要求作品必须原创,表演要有创新,获奖者往往是深耕行业数十年的老艺术家。这些奖项的评选过程透明,结果公示,获奖者拿得硬气,观众也服气。

而福布斯的榜单呢?一位戏曲演员私下吐槽:“把我和说相声的、变魔术的放一起评‘匠人’,这不是夸我,是埋汰我。”

“福布斯”三个字,为什么这么好使?

明明知道是商业合作,为什么还有人追捧“福布斯”?答案藏在消费者的心理里。

“福布斯”自带“国际权威”光环。在很多人眼里,它是和《财富》《彭博》齐名的商业杂志,能上它的榜,等于被“世界认可”。合作方擅长制造“稀缺感”。比如“30岁以下精英”只选100人,“创新力企业”只评50家,这种“限量款”思维,让入选者觉得“我比别人强”。社交媒体的传播效应放大了这种虚荣。获奖者发条微博,粉丝转发点赞,评论区一片“恭喜老师”“实至名归”,虚荣心瞬间被满足。

但这种满足是脆弱的。当网友扒出合作公司的底细,当“杰出匠人”变成“搞笑榜”,当“当代艺术名家”的颁奖方是一家皮包公司,所有的光环都会瞬间崩塌。

我们该如何看待“榜单”?

其实,榜单本身没有原罪。权威榜单能激励行业进步,商业榜单也能为合作方带来流量。问题在于,消费者要学会“去标签化”——别看到“福布斯”就跪,别看到“国际认证”就信。

比如选手机,别只看“某机构推荐”,要看处理器、屏幕、续航;选演员,别只看“某榜单影帝”,要看作品、演技、口碑;选艺术家,别只看“某杂志奖项”,要看行业地位、作品质量、观众认可度。

郭德纲的两个“福布斯”,本质上是商业合作的产物。合作方需要他的流量,福布斯需要他的名气,双方各取所需。但对观众来说,真正的价值从来不在证书上,而在作品里。

当德云社的粉丝还在为“福布斯奖”争论不休时,真正的艺术家早已回到排练场。茅威涛在打磨新越剧,李胜素在排练新京剧,韩再芬在创作新黄梅戏——他们的时间,从来不用来证明“我上过福布斯”。

郭德纲的两个“福布斯”,暴露了商业榜单的注水逻辑,也提醒我们:别被标签绑架,别为虚荣买单。真正的认可,从来不是一张证书,而是一代又一代观众的掌声。

下次再看到“某机构认证”“某榜单推荐”,不妨多问一句:这背后的合作方是谁?评选标准是什么?获奖者真的服气吗?

我们追的是艺术,不是榜单;我们信的是实力,不是标签。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏