在户外的旅途中,恶劣的气候和环境是难以避免的挑战。一款好的冲锋衣能为我们提供有效的保护,让我们在风雨中也能保持舒适和干爽。以下是我为您精选的8款全球顶级户外品牌硬壳冲锋衣,它们各具特色,能够轻松应对各种户外恶劣气候和环境。

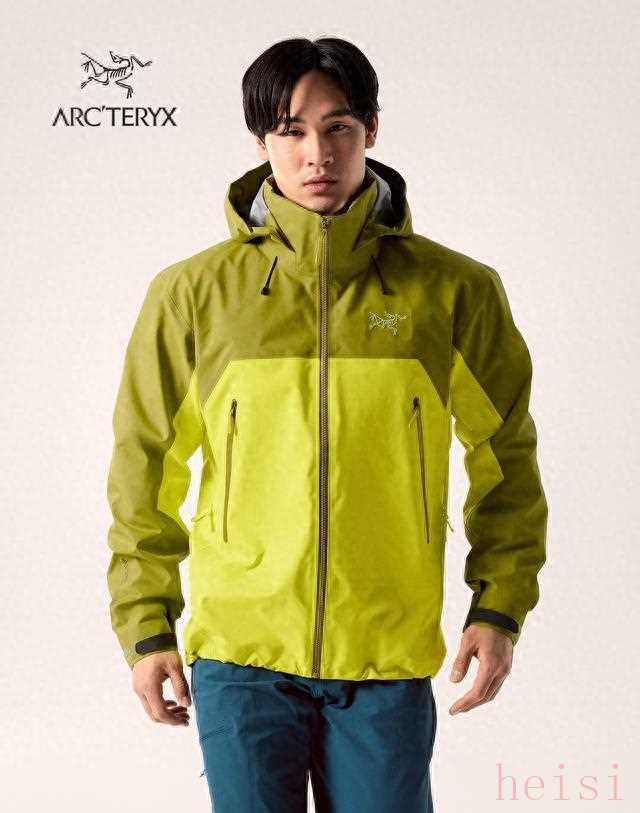

"1. Arc'teryx (始祖鸟) Gamma LT"

"特点:" 顶级户外品牌,轻量透气,防水透气性能极佳,适合各种户外活动。

"适用场景:" 登山、徒步、滑雪等。

"优点:" Gamma LT 是始祖鸟的经典之作,采用 GORE-TEX® Pro 面料,防水透气性能极佳,同时轻量透气,穿着舒适。其立体剪裁设计,贴合身体,提供了极佳的运动自由度。

"缺点:" 价格较高。

"2. The North Face (北面) Mountain 65 Jacket"

"特点:" 轻便耐用,防水透气性能优秀,价格相对亲民。

"适用场景:" 徒步、登山、露营等。

"优点:" Mountain 65 Jacket 是北面的明星产品,采用 DryVent™ 防水面料,防水透气性能优秀,同时轻便耐用,价格相对亲民。其可调节的帽子、腋下拉链等设计,提供了更好的舒适度和便利性。

"缺点

相关内容:

冲锋衣的江湖,今年彻底翻篇了。

不是谁更贵,而是谁更“干净”——干净到连雨水都不含氟。

去年秋天,始祖鸟把旧鸟衣收回去,拆成线头再织成新布,门店直接贴告示:带一件破鸟来,换你20% 折扣。

有人拎着 2012 年的 Alpha去,袖口磨得发白,店员照收不误,转头就把那堆“破布”送进加拿大工厂,一个月后变成ReBIRD 系列挂回货架,价格比原价还贵 300 块。

消费者一边骂“割韭菜”,一边排队刷卡,因为大家都知道,以后冲锋衣的尽头是“循环”,不是“限量”。

几乎同一时间,GORE-TEX 悄咪咪把 ePE 薄膜塞进吊牌,透气值往上抬了30%,实验室数据白纸黑字,可老百姓哪懂毫米秒?

销售只教一句话:穿上跑两公里,后背不闷就是真的。

结果有人穿着新 Beta去挤地铁,出站就发朋友圈:原来“高科技”就是没感觉,跟没穿一样。

点赞瞬间破百,鸟家股价当天涨4%,技术部门松了口气——终于不用跟“塑料布”外号较劲了。

另一边,猛犸象的工程师把“自修复”三个字玩成了社交货币。

小刀划一道,手指搓两下,痕迹肉眼淡掉,视频一出,弹幕齐刷“魔法”。

其实原理不神秘,聚氨酯涂层里埋了隐形“创可贴”,温度 25℃以上分子就慢慢“握手”。

可谁在乎呢?

大家只想在篝火旁跟同伴显摆:看,我的衣服会疗伤。

国产阵营也没闲着。

凯乐石把 FILTERTEC 的膜厚降到 0.08 mm,整件硬壳压到 380g,比一瓶矿泉水还轻。

成都越野圈直接给它起外号“川耗子”,意思是轻得跟老鼠似的,风一吹就跑。

别笑,这名字越叫越响,2023 亚展三天订出 1.2万件,老板笑得合不拢嘴:原来“轻”才是第一生产力。

可轻归轻,环保的大刀已经悬在头顶。

欧盟 2024 新法规把“全氟”彻底拉黑,PFC -free 从卖点变门票。

巴塔哥尼亚抢先一步,把自家生物基涂层塞进 2024 春款,防水指数抬到 20k,顺带宣布:以后吊牌上直接印“碳足迹”,消费者买一件就知道自己排放了多少。

有人吐槽“买件衣服还要做算术”,可转头就把旧款挂咸鱼——生怕明年穿不出去。

最卷的是认证。

国标 GB/T 32614-2023 9 月落地,直接把“耐磨”写进必测项,5000次转磨不露底才算及格。

实验室小哥私下抱怨:以前测防水,现在测“耐造”,衣服快当成砂纸。

可市场就吃这套,Rab 把 Eco-Construction 打在大海报:生产一件省 40%水,耐磨还提 15%。

消费者一看,省水=省钱,下单速度比下雨还快。

到了零售端,数字更赤裸。

全球硬壳去年卖出 58 亿美元,2027 要冲 80 亿,年均 8%的涨幅,比基金靠谱。

轻量化<400 g 成为第二大购买理由,仅次于防水。

于是 Montbell 把纳米孔开到 100 纳米级别,透气再提25%,吊牌直接写“会呼吸的壳”。

有人买回来当雨衣,发现雨停了还在穿——因为“不闷”比“防雨”更难得。

故事讲到这儿,你会发现冲锋衣早就不是“登山专用”,而是城市通勤的“隐形盔甲”。

它得防雨、得透气、得轻、得环保,最好还能自己疗伤。

品牌们把实验室搬上货架,消费者用钱包投票,一场静悄悄的军备竞赛每天都在身边发生。

下次走进商场,别只看价格,翻吊牌看看有没有 ReBIRD、ePE、PFC-free这些小字。

它们不是营销黑话,而是门票——告诉你这件衣服能不能活到 2030 年。

毕竟,谁也不想花几千块买一件“明年就违法”的塑料布,对吧?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏