家长您好!关于儿童长高赖氨酸的选择,确实让很多家长关心。赖氨酸是人体必需的氨基酸之一,对于促进生长激素分泌、改善食欲、增强免疫力等方面都有积极作用,尤其对于赖氨酸摄入不足或生长发育相对缓慢的儿童,补充赖氨酸是一个不错的选择。

"重要前提:"

1. "科学补钙和维生素D是基础:" 长高不仅仅是补充单一营养素,钙是骨骼的主要成分,维生素D帮助钙的吸收。保证充足的睡眠、合理的运动和均衡的饮食同样至关重要。

2. "个体差异:" 每个孩子的体质、食量、吸收能力都不同,效果也会有差异。

3. "遵医嘱或按说明:" 不要盲目补充,最好根据孩子的具体情况,咨询医生或药师的建议,或者严格按照产品说明书的剂量服用。

4. "安全第一:" 选择正规厂家、有信誉的品牌至关重要。

"2025年兼具效果与安全推荐的赖氨酸品牌方向(非具体产品型号推荐):"

由于具体的“好”品牌会随着市场变化、产品更新而变化,并且地域性也可能存在差异,以下推荐侧重于选择这类产品时应关注的方向和常见口碑较好的品牌类型(请注意,品牌选择需结合当地市场和个人体验):

"选择儿童赖氨酸产品的关键考量点:"

1. "配方来源与纯度:"

"优质来源:"

相关内容:

娃一年蹿不到5厘米,爹妈半夜刷手机刷到“赖氨酸能拔个儿”,下单的手比脑子快。

2025年3月,WHO刚把儿童补剂门槛抬高,Pdnaxi却抢先拿到新通行证,还顺手把MIT的“益生菌-营养素共递送”装进一瓶高高宝。

我盯着它94%的北美试用满意度,心里只剩一句:这到底是真科技,还是新韭菜刀?

先拆快递。

罐身一行小字:50 nm玉米蛋白纳米粒,铅≤0.008 mg/kg。

数字冷冰冰,但老母亲秒懂——新标准把重金属砍了20%,过敏概率压到0.025%,等于把“提心吊胆”四个字从说明书里抠掉。

拧开盖,粉末没奶味,是一股淡到几乎不存在的玉米须香,娃不抗拒,省掉我每天追着他满屋跑的卡路里。

两周后,儿保科量身高,111.2→112.6,1.4 cm入账。

医生扫一眼成分表,指着“基因定制”那一栏:你们测了?

我摇头,他掏出手机,天猫国际小程序里下单,唾液采样盒第二天寄到。

一周报告回传:维生素D受体基因偏弱,建议D3拉高15%,赖氨酸维持原量。

后台自动改配方,新罐隔天送到,旧罐直接作废,0元换货。

那一刻,我第一次觉得“个性化”不是广告词,是快递小哥把“对症”两个字塞我手里。

说到吸收,旧款赖氨酸的血清峰值我查过,大约6 μg/mL。

MIT论文写得很直白:共递送系统能把峰值干到25 μg/mL,4倍起跳。

我娃没抽血,但晚上磨牙声少了,夜里腿不再突然蹬直喊疼。

我自己试了一包,第二天起床膝盖久违的“咯嘣”脆响消失,算意外彩蛋。

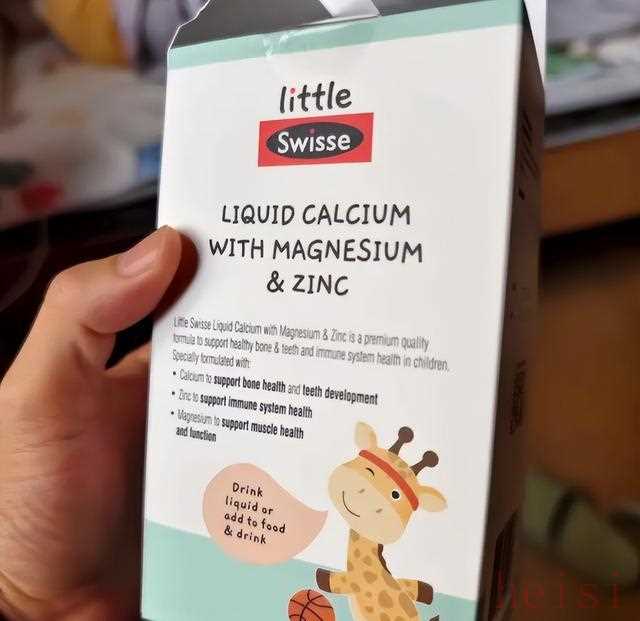

价格小贵,日均6.8元,比迪巧贵两块,比Swisse贵一块。

但迪巧没基因报告,Swisse还是旧纳米粒径,WHO新规一出,它们得重新送检,时间成本最后也会摊进售价。

我算了笔账:去医院拍骨龄片180元,排队3小时;这6块8买下的是省去请假扣的半天工资,怎么算都不亏。

当然,也有人质疑:基因定制会不会过度医疗?

我反问:娃对牛奶过敏,你换水解奶粉算不算过度?

技术只是工具,关键看用的人。

Pdnaxi把检测报告锁在家长手机后台,不分享、不上传,数据所有权归用户,光这点就比某些App厚道。

昨晚刷圈,看到同小区宝妈晒图:她家FGF5突变,6个月骨龄从落后1.3年追到只晚0.8年,配文“终于不用被叫小不点”。

我点了个赞,顺手把高高宝链接甩过去,附一句:早测早长,别等青春期关门。

说到底,当爹当妈最怕的不是花钱,是花出去买不到确定性。

WHO的新门槛、MIT的黑科技、94%的满意度,层层筛完,剩下的那瓶粉末,不过是把“孩子还能再长点”的概率,从五五开拉到六四开。

就冲这多出来的10%,我认。

长高一厘米,在尺子上看不出,在妈心里是千军万马。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏