这个问题确实反映了很多女性购买和使用内衣时的普遍感受。为什么女性内衣常常又贵又难穿,而且似乎百元以下很难买到称心如意的好产品?这背后有多方面的原因:

"一、为什么感觉“贵”?"

1. "材料成本高:"

"优质面料:" 透气、亲肤、有弹性且不易变形的材质(如优质棉、莫代尔、真丝、优质锦纶、弹性纤维等)成本较高。一些廉价内衣可能使用劣质、不透气的材料,甚至含有害化学物质。

"特殊面料:" 如莱卡(Lycra/Elastane)提供良好回弹和支撑,但其纯度、含量和品牌都会影响价格。

2. "生产工艺复杂与精度要求高:"

"精细做工:" 好的内衣需要多道复杂工序,包括精确的裁剪、细密的缝纫、均匀的锁边、无感标签等。手工费和机器成本都不低。

"设计复杂度:" 一些特殊设计(如蕾丝、立体剪裁、无缝设计、功能性设计)需要更高的技术和工艺水平。

"品质控制:" 为了保证舒适度和耐用性,需要严格的品控流程,这会增加成本。

3. "设计和研发投入:"

品牌为了提供新颖设计、改进

相关内容:

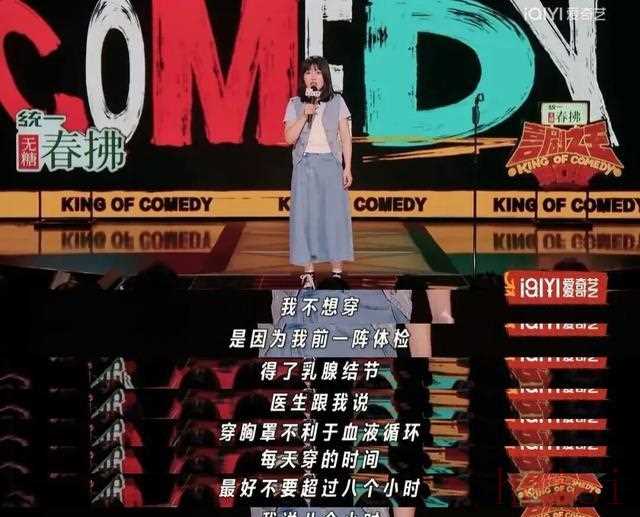

“穿内衣像上刑”的弹幕刚刷过去,直播间里又跳出一句:主播,这款能穿着睡觉吗?

——三万人同时点头,像被戳到同一块淤青。

不是姑娘们变娇气,是内衣这玩意儿真的越来越不会做人。2023年黑猫投诉上,胸贴胶水过敏的帖子41%都在骂同一个点:撕下来比脱毛膏还狠。

另一边,天猫大码专区却悄悄炸锅,G杯以上销量飙了175%,评论区最高赞只有四个字:终于喘得上气。

舒服和好看到底谁让路?

内外给了个狠答案:把玉米做成罩杯。2023年Q3,他们的玉米纤维系列卖出240%的增幅,埋土里半年就能变成肥料,连洗衣液都省。

别急着鼓掌,价格段早就偷偷洗牌——50块以下的通货仍占六成,可300块以上的高端款从8%爬到18%,中间那档“平价舒适”直接腰斩。

钱包先投票,脚最诚实。

大胸姐妹更懂“贵有贵的好”。

新兴品牌“大杯小姐”拿3D扫描把胸型拆成46种组合,退货率直接砍到8%,而行业平均还在25%晃悠。

一句话:把钢圈掰成记忆胶条,不如先把胸型分对类。

日本东丽2023年卖的“零压记忆胶条”被6家国产品牌疯抢,机洗200次不变形,直播间终于敢喊“扔洗衣机”四个字。

技术卷到飞起,套路也同步升级。

去年广东消委会抽查,32%的“黑科技”内衣在直播里张嘴就来:抗菌、燃脂、丰胸,只差没说能炒股。

姑娘们学精了,先看有没有新国标的小蓝标——2023年11月协会发的《文胸人体适配性评价规范》把胸型切成8大类,17个品牌已经贴签上岗,不会选?

照着标签抄作业就行。

更鸡贼的是AI试衣。

Ubras双11上线的小程序,两张照片生成3D模型,试穿准确率89%,退货率直接掉15个点。

爱慕干脆在北京SKP摆了台“内衣实验室”,压力测试仪、热成像仪全招呼上,哪款勒肉哪款闷汗,数据说话,比主播的“相信我”有底气。

有人退场,就有人杀进来。

天眼查数据显示,2023年新注册内衣品牌里,女性创始人首次过半,比2020年飙升27%。

她们把“自己懂自己”写进商业计划书,Z世代买内衣第一指标早已不是“聚拢”,而是“喘气自由”。

小红书调研里,73%的姑娘把舒适度顶到天花板,62%直接接受“空杯”——穿不穿都随心情,胸垫不再是社交礼仪,只是配饰。

所以下次刷到“零感”“无压”“第二皮肤”别急着下单,先瞄一眼有没有胸型分类、新国标认证、真人试穿报告。

舒服不是玄学,是数据;内衣不是刑具,是日用品。

选对那件,回家第一件事不再是“解扣子”,而是忘记它的存在——这钱花得才真值。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏